বিশ্ব পরিচিতি

আন্দেসের হৃদয়ে এক বিপ্লবী দেশ: বলিভিয়ার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

.jpg)

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তরে অবস্থিত বলিভিয়া এক অনন্য বৈপরীত্যের দেশ—পাহাড়ে ঘেরা অথচ জীবনে উন্মুক্ত, সম্পদে ভরপুর অথচ দারিদ্র্যের বাস্তবতায় ক্লান্ত। এটি এমন এক ভূমি, যেখানে আন্দেস পর্বতের তুষার, আমাজন বনের সজীবতা, লবণ মরুভূমির রহস্য, এবং বিপ্লবী রাজনীতির তীব্রতা একই সঙ্গে মিলেমিশে এক গভীর জাতীয় আত্মপরিচয় তৈরি করেছে।

ভৌগলিক অবস্থান:

বলিভিয়া দক্ষিণ আমেরিকার একটি স্থলবেষ্টিত দেশ, যার পশ্চিমে পেরু ও চিলি, দক্ষিণে আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে, এবং পূর্বে ব্রাজিল। আয়তন প্রায় ১১ লক্ষ বর্গকিলোমিটার, যা লাতিন আমেরিকার পঞ্চম বৃহত্তম দেশ।

ছবি:মানচিত্রে বলিভিয়া

ভূপ্রকৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়—পশ্চিমে বিশাল আন্দেস পর্বতমালা, মাঝখানে উঁচু মালভূমি আল্টিপ্লানো, আর পূর্ব দিকে আমাজন অববাহিকার ঘনবন। বলিভিয়া বিশ্বের অন্যতম উচ্চতম রাজধানীর দেশ; প্রশাসনিক রাজধানী লা পাজ ৩,৬০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত, আর সাংবিধানিক রাজধানী সুক্রে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রতীক। বিশ্বের বৃহত্তম লবণ মরুভূমি সালার দে উয়ুনি (Salar de Uyuni) এখানেই, যা আজ বৈশ্বিক পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ এবং লিথিয়াম সম্পদের আধার।

ইতিহাস

বলিভিয়ার ইতিহাস এক দীর্ঘ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের আখ্যান।

প্রাচীন যুগ: আন্দিয়ান সভ্যতার উত্থান

খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালের পর থেকেই এই অঞ্চলে মানব বসতি গড়ে ওঠে। তিওয়ানাকু সভ্যতা (Tiwanaku Civilization), যা খ্রিষ্টাব্দ ৩০০–১০০০ পর্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, বলিভিয়ার উচ্চ মালভূমিতে এক উন্নত নগরসভ্যতা গড়ে তোলে। তিওয়ানাকুর স্থাপত্য, সূর্যদ্বার (Gateway of the Sun) এবং জ্যোতির্বিদ্যাগত জ্ঞান আজও গবেষকদের বিস্মিত করে। পরে ইনকা সাম্রাজ্য এই অঞ্চল দখল করে এবং বলিভিয়া হয় ইনকাদের দক্ষিণ প্রদেশ।

ছবি: প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

ঔপনিবেশিক যুগ: রূপার অভিশাপ

১৬শ শতকে স্প্যানিশরা বলিভিয়া দখল করে এবং পোটোসি শহরকে করে তোলে বিশ্বের অন্যতম ধনী রূপার খনি। “Potosí worth a mint”—এই প্রবাদ বলিভিয়ার রূপার ঐশ্বর্যকেই বোঝায়। তবে এই ঐশ্বর্য এসেছিল অগণিত আদিবাসীর শ্রম, শোষণ ও মৃত্যুর বিনিময়ে। তিনশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে বলিভিয়া ছিল সম্পদের শোষণের এক করুণ প্রতিচ্ছবি।

স্বাধীনতা ও উনিশ শতক

৬ আগস্ট ১৮২৫ সালে সিমন বলিভার ও অ্যান্টোনিও হোসে দে সুক্রে–এর নেতৃত্বে বলিভিয়া স্পেন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। দেশের নামকরণ করা হয় “বলিভিয়া”—লাতিন আমেরিকার মুক্তিদাতা বলিভারের নামানুসারে। কিন্তু স্বাধীনতার পরও বলিভিয়া বারবার সামরিক অভ্যুত্থান ও সীমান্তযুদ্ধে জর্জরিত হয়।

১৮৭৯–১৮৮৪ সালের প্যাসিফিক যুদ্ধে চিলির হাতে উপকূল হারিয়ে বলিভিয়া স্থলবেষ্টিত হয়ে পড়ে, যা আজও তার বাণিজ্যিক বিকাশে বড় বাধা।

২০শ শতাব্দী: বিপ্লব ও পুনর্গঠন

১৯৫২ সালের বলিভিয়ান জাতীয় বিপ্লব (Bolivian National Revolution) ছিল দেশের ইতিহাসে মোড় ঘোরানো ঘটনা। বিপ্লবের ফলে ভূমি সংস্কার, শ্রমিক সংগঠন, ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের সূচনা হয়।২০০৬ সালে এভো মোরালেস, প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি, ক্ষমতায় এসে সম্পদ জাতীয়করণ ও সামাজিক সমতার নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনে বলিভিয়া উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, যদিও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও প্রতিবাদে দেশটি পুনরায় অস্থির হয়ে পড়ে।

ছবি: Villa Imperial de Potosí,বলিভিয়া

শাসনব্যবস্থা

বলিভিয়া একটি গণতান্ত্রিক ও বহুজাতিক প্রজাতন্ত্র (Plurinational State)। ২০০৯ সালের সংবিধান আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়—যা লাতিন আমেরিকার মধ্যে প্রথম। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান উভয় পদে আসীন, এবং সংসদীয় ব্যবস্থা দুই কক্ষে বিভক্ত—ক্যামারা দে সেনাদোরেস (Senate) ও ক্যামারা দে ডিপুটাদোস (Chamber of Deputies) বর্তমানে শাসনকারী দল Movimiento al Socialismo (MAS), যার প্রতিষ্ঠাতা এভো মোরালেস। রাজনৈতিকভাবে বলিভিয়া এক বহুত্ববাদী গণতন্ত্র, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও নির্বাচনী স্বচ্ছতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

ছবি: পালাসিও কে্যমাদো (Palacio Quemado), যাকে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস নামেও ডাকা হয়। এটি বলিভিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী লা পাজ (La Paz) শহরে অবস্থিত। এটি হলো বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন ও দপ্তর। ১৮৭৫ সালে এক বিদ্রোহের সময় ভবনটি অগ্নিকাণ্ডে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই কারণেই এর নাম হয়েছে পালাসিও কে্যমাদো বা "পোড়া প্রাসাদ"। বর্তমানে এটি বলিভিয়ার রাজনীতি ও ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক।

সংস্কৃতি

বলিভিয়া বিশ্বের সবচেয়ে সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় দেশগুলোর একটি। দেশটির ৩৬টিরও বেশি স্বীকৃত আদিবাসী ভাষা রয়েছে—যার মধ্যে স্প্যানিশ, কেচুয়া, আয়মারা ও গুয়ারানি সর্বাধিক প্রচলিত।

সঙ্গীত ও নৃত্য: আন্দিয়ান বাঁশি (zampoña), চারাঙ্গো (ছোট গিটার জাতীয় বাদ্যযন্ত্র) ও ড্রামের তালে বলিভিয়ান সঙ্গীত প্রকৃতি ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত।

উৎসব ও ঐতিহ্য

- Carnaval de Oruro — ধর্মীয় ও লোকজ উৎসবের সংমিশ্রণ, যা ইউনেস্কো ঘোষিত অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

- Día del Mar (Sea Day) — উপকূল হারানোর ঐতিহাসিক ক্ষত স্মরণে জাতীয় দিবস।

- Todos Santos ও Pachamama উৎসব — আদিবাসী ও খ্রিষ্টান ঐতিহ্যের মিশ্র প্রতিফলন।

ছবি: Carnaval de Oruro

রন্ধনশৈলী: বলিভিয়ার খাবারে পাহাড়ি ও বনাঞ্চলীয় উপকরণের মিশ্রণ দেখা যায়। জনপ্রিয় খাবারগুলোর মধ্যে রয়েছে salteñas (বলিভিয়ান পেস্ট্রি), llajwa (টমেটো-চিলির সস) এবং api morado (বেগুনি ভুট্টার পানীয়)।

ধর্ম:জনসংখ্যার প্রায় ৭০% রোমান ক্যাথলিক, ২০% প্রোটেস্ট্যান্ট, এবং বাকিরা আদিবাসী আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী। অনেক বলিভিয়ান ধর্মীয়ভাবে ক্যাথলিক হলেও সাংস্কৃতিকভাবে পাচামামা (Mother Earth) পূজাকে সম্মান করে। এই ধর্মীয় সমন্বয় বলিভিয়ান সমাজের মানবিকতা ও প্রকৃতিনির্ভর আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন।

রাজনীতি

বলিভিয়ার রাজনীতি লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে গতিশীল ও তর্কিত ক্ষেত্রগুলোর একটি। সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ও আদিবাসী পুনর্জাগরণের মিশ্রণে গড়ে ওঠা এই রাজনীতির কেন্দ্রে রয়েছে সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

এভো মোরালেসের শাসনকাল (২০০৬–২০১৯) ছিল সামাজিক রূপান্তরের যুগ। তাঁর সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস, খনি ও টেলিযোগাযোগ খাত জাতীয়করণ করে রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধি করে এবং দারিদ্র্য ৬০% থেকে ৩৫%-এ নামিয়ে আনে (World Bank, 2020)। তবে দীর্ঘ শাসনকালের পর ক্ষমতা ধরে রাখার প্রচেষ্টা ও নির্বাচনী বিতর্ক দেশটিকে রাজনৈতিক অস্থিরতায় ফেলে দেয়।বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুইস আর্সে একই দলের হলেও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। রাজনীতির মেরুকরণ এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রাকৃতিক সম্পদ

বলিভিয়া বিশ্বের অন্যতম খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। এতে রয়েছে বিশাল লিথিয়াম, টিন, সোনা, রূপা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল–এর ভাণ্ডার। বিশেষ করে সালার দে উয়ুনি অঞ্চলটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ লিথিয়াম রিজার্ভের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যা বৈদ্যুতিক গাড়ি ও নবায়নযোগ্য শক্তির যুগে বলিভিয়াকে ভবিষ্যতের শক্তিধর দেশে পরিণত করতে পারে (Bocca, 2020)। কৃষিও দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে; প্রধান পণ্য সয়াবিন, কফি, ভুট্টা ও কুইনোয়া।প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য

বলিভিয়া প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের এক জীবন্ত উদাহরণ। সালার দে উয়ুনি, লেক টিটিকাকা, মাদিদি ন্যাশনাল পার্ক ও আন্দেস পর্বতমালার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেশটিকে পর্যটনের স্বর্গে পরিণত করেছে।

ছবি: লেক টিটিকাকা

লেক টিটিকাকা, বিশ্বের সর্বোচ্চ নৌযানযোগ্য হ্রদ, স্থানীয় পুরাণে ইনকা সভ্যতার জন্মভূমি বলে বিবেচিত। পোটোসি শহর, এক সময়ের রূপার রাজধানী, আজ ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য। স্থাপত্য, রঙিন বাজার, এবং পুরনো ঔপনিবেশিক শহরগুলো বলিভিয়ার ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে।

অর্থনীতি

বলিভিয়ার অর্থনীতি লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় ও সম্পদনির্ভর অর্থনীতিগুলোর একটি। দেশটি বিপুল লিথিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, টিন, রূপা ও সোনা সম্পদের কারণে “রিসোর্স ইকোনমি”-র অন্যতম উদাহরণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার প্রাকৃতিক সম্পদ জাতীয়করণ, সামাজিক ব্যয় বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। কৃষি ও খনিজ রপ্তানি, বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাস, সয়াবিন, বাদাম ও কুইনোয়া—বলিভিয়ার বৈদেশিক আয়ের প্রধান উৎস। তবুও অর্থনীতি এখনো বৈদেশিক বাজারের ওপর অতিনির্ভরশীল, এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা, মূল্যস্ফীতি ও দারিদ্র্য এর স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করছে। ভবিষ্যতে লিথিয়াম খাতের উন্নয়ন, টেকসই পর্যটন ও নবায়নযোগ্য শক্তি বলিভিয়ার অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

বলিভিয়ার বর্তমান উন্নয়ন যাত্রা যেমন সম্ভাবনাময়, তেমনি নানা কাঠামোগত চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ। দেশটির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সম্পদনির্ভর প্রবৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা। শহর ও গ্রামাঞ্চলের আয় ও জীবনমানের পার্থক্য এখনও স্পষ্ট, বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র্যের হার তুলনামূলক বেশি। দারিদ্র্যের হার এখনও ৩০%–এর বেশি, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে। রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং দলীয় সংঘাত দীর্ঘমেয়াদী নীতিনির্ধারণে বাধা সৃষ্টি করছে। জলবায়ু পরিবর্তন, হিমবাহ গলে যাওয়া ও বনাঞ্চল ধ্বংস কৃষি ও পানিসম্পদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে, বলিভিয়ার সম্ভাবনাও বিশাল। বিশ্বের বৃহত্তম লিথিয়াম ভাণ্ডার দেশটিকে ভবিষ্যতের “সবুজ শক্তির কেন্দ্র” করে তুলতে পারে। নবায়নযোগ্য শক্তি, খনিজ শিল্প, পর্যটন এবং টেকসই কৃষিতে বিনিয়োগ দেশের প্রবৃদ্ধিকে স্থায়ী রূপ দিতে পারে। আঞ্চলিক সংহতি, বিশেষত MERCOSUR ও UNASUR-এর সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানো গেলে বলিভিয়া দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্যিক সংযোগস্থল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলে বলিভিয়া একবিংশ শতাব্দীতে একটি টেকসই, সমৃদ্ধ ও সামাজিকভাবে ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপ নিতে পারে।

বলিভিয়া শুধু একটি দেশ নয়—এটি এক ধারাবাহিক সংগ্রাম ও পুনর্জাগরণের প্রতীক। প্রাচীন আন্দেস সভ্যতার উত্তরাধিকার, ঔপনিবেশিক শোষণ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং আধুনিক বৈশ্বিক পরিবর্তনের মাঝে বলিভিয়া তার নিজস্ব পথ খুঁজছে। এটি এমন এক দেশ, যেখানে পাহাড়ের নির্জনতায় লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের শক্তির সম্ভাবনা, আর জনগণের মনে জাগ্রত আছে আত্মমর্যাদার অদম্য আগুন।

তথ্যসূত্র :

Bocca, M. (2020). Lithium Dreams: Bolivia and the Global Battery Revolution. Foreign Policy Journal.

Farthing, L. C. (2019). Revolution and Reaction: Bolivia’s Political Transformation. Latin American Perspectives, 46(3), 4–22.

Klein, H. S. (2011). A Concise History of Bolivia (2nd ed.). Cambridge University Press.

Kohl, B., & Farthing, L. C. (2011). From the Mines to the Streets: A Bolivian Activist's Life. University of Texas Press.

World Bank. (2023). Bolivia Economic Update: Opportunities in Green Energy and Inclusive Growth.

UNESCO. (2022). World Heritage Sites in Bolivia.

CIA World Factbook. (2024). Bolivia Profile.

রাশিয়াকে জয় করা অসম্ভব কেন? ভূগোল, আবহাওয়া ও 'ডেড হ্যান্ড' যেভাবে রাশিয়াকে অজেয় করেছে

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিগুলো রাশিয়াকে জয় করার দুঃসাহস দেখিয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই তাদের পরিণতি হয়েছে ভয়ঙ্কর। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট থেকে শুরু করে জার্মান ডিক্টেটর অ্যাডলফ হিটলার—প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন তারা এই বিশাল ভূখণ্ড দখল করে নেবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। আজকের দিনেও ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও ন্যাটো জোট রাশিয়াকে হুমকি দিলেও, কেউই সরাসরি আক্রমণের পথে হাঁটছে না। এর কারণ একটাই—রাশিয়াকে যুদ্ধে হারানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু কেন? এর পেছনে কি শুধু সামরিক শক্তি, নাকি অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে?

রাশিয়ার প্রথম প্রতিরক্ষা বর্ম রাশিয়াকে অজেয় ভাবার পেছনে অনেকেই দেশটির পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডারকে কৃতিত্ব দেন, তবে তা পুরোপুরি সত্য নয়। রাশিয়ার মূল শক্তি নিহিত তার বিশাল ভূখণ্ড এবং চরম আবহাওয়ায়।

প্রায় ১৭ কোটি বর্গ কিলোমিটার আয়তনের রাশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। এটি এতই বিশাল যে, ভারতের মতো পাঁচটি দেশ এর ভেতরে অনায়াসে এঁটে যাবে। দেশটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ট্রেনে যেতেই প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে। এই বিশাল ভূখণ্ড শত্রুপক্ষের জন্য এক লজিস্টিক্যাল দুঃস্বপ্ন।

রাশিয়ার আবহাওয়া তার সবচেয়ে বড় মিত্র। দেশটির পূর্বাঞ্চল সাইবেরিয়ায় শীতকালে তাপমাত্রা মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যায়। এই চরমভাবাপন্ন আবহাওয়াই পৃথিবীর বহু শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

রাশিয়ার শাসকরা যুগ যুগ ধরে তাদের ভূগোল ও আবহাওয়াকে এক ভয়ঙ্কর রণকৌশলের সাথে ব্যবহার করেছেন, যা 'স্করচড আর্থ' বা 'পোড়ামাটি নীতি' নামে পরিচিত।

১৮১২ সালে নেপোলিয়ন যখন প্রায় ৬ লক্ষ সেনা নিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করেন, তখন রাশিয়ানরা যুদ্ধ না করে পিছু হটতে থাকে। তারা তাদের জনগণ ও রসদসহ পূর্ব দিকে সরে যায় এবং পশ্চিমের সমস্ত গ্রাম ও শস্যক্ষেত্রে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে নেপোলিয়নের বাহিনী কোনো রসদ সংগ্রহ করতে পারেনি। যখন তারা মস্কোর কাছে পৌঁছায়, তখন একদিকে তীব্র ঠান্ডা, অন্যদিকে খাদ্যাভাব ও রাশিয়ান রেড আর্মির পাল্টা আক্রমণে ফরাসি বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়। নেপোলিয়নকে মাত্র ৫ হাজার জীবিত সৈনিক নিয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

ঠিক একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেন হিটলার। ১৯৪১ সালে তিনি প্রায় ৩৫ লক্ষ সেনা নিয়ে 'অপারেশন বারবরোসা' শুরু করেন। কিন্তু এবারেও রাশিয়ানদের সেই একই রণকৌশল, ভয়াল শীত এবং খাদ্যাভাব জার্মান নাৎসি বাহিনীকে পরাজিত হতে বাধ্য করে।

এক দুর্ভেদ্য দুর্গ ভূগোল ও ইতিহাসের পাশাপাশি আধুনিক রাশিয়াও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান।

রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে প্রায় ১২ লক্ষ সক্রিয় এবং ২০ লক্ষ রিজার্ভ সেনা রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, রাশিয়ার কাছে বিশ্বের বৃহত্তম পারমাণবিক ভাণ্ডার রয়েছে—প্রায় ৬,০০০ এরও বেশি নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড।

দেশটির কাছে ১৪,০০০ ট্যাংক, ২৭,০০০ আর্মার্ড ভেহিকেল এবং সুখোই-৫৭ এর মতো পঞ্চম প্রজন্মের ফাইটার জেটসহ ৪,২০০ এর বেশি এয়ারক্রাফট রয়েছে।

রাশিয়া মিসাইল প্রযুক্তিতে বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের কাছে আইসিবিএম (আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল) আরএস-২৮ (সারমাট) রয়েছে, যা একাই ফ্রান্সের মতো একটি দেশকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এছাড়া শব্দের চেয়ে ২৫ গুণ গতিসম্পন্ন হাইপারসনিক কিঞ্জাল ও জিরকন মিসাইল রয়েছে, যা যেকোনো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে ফাঁকি দিতে সক্ষম।

রাশিয়া প্রাকৃতিক সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার, বিপুল তেল, ইউরেনিয়াম, সোনা, হীরা এবং উর্বর কৃষি জমি দেশটিকে যেকোনো পরিস্থিতিতে টিকে থাকার ক্ষমতা দিয়েছে। ১৬,০০০ এর বেশি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাশিয়ার অর্থনীতি ভেঙে পড়েনি।

রাশিয়ার চূড়ান্ত প্রতিশোধ রাশিয়াকে অজেয় বলার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো 'ডেড হ্যান্ড' সিস্টেম। এটি এমন এক স্বয়ংক্রিয় পারমাণবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা স্নায়ুযুদ্ধের সময় তৈরি করা হয়েছিল।

এই সিস্টেমটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, যদি কোনো দেশ পারমাণবিক হামলা চালিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টসহ সকল সামরিক নেতৃত্বকে হত্যা করেও ফেলে, তাহলেও 'ডেড হ্যান্ড' সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যাবে। এটি নিজস্ব কমান্ড মিসাইলের মাধ্যমে রাশিয়ার গোপন সাবমেরিন, বোমারু বিমান ও স্যাটেলাইটগুলোকে সিগন্যাল পাঠাবে এবং শত্রুপক্ষের ওপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাল্টা পারমাণবিক হামলা চালাবে। সোজা কথায়, রাশিয়া ধ্বংস হলে তার শত্রুও রেহাই পাবে না।

রাশিয়ার অজেয় ক্ষমতার পেছনে রয়েছে ইতিহাস, ভূগোল, আবহাওয়া, জনগণের দেশপ্রেমিক মানসিকতা, আধুনিক সামরিক শক্তি এবং সর্বোপরি 'ডেড হ্যান্ড'-এর মতো ভয়ঙ্কর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা। এসব কারণেই নেপোলিয়ন থেকে ন্যাটো, সবাই জানে—রাশিয়ার ওপর সরাসরি আক্রমণ মানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বৈশ্বিক ধ্বংস ডেকে আনা।

ইতালি: সভ্যতার সূতিকাগার, শিল্পের রাজধানী ও আধুনিক ইউরোপের আত্মা

ইতালি এমন এক দেশ, যার ইতিহাস ও সংস্কৃতি মানবসভ্যতার অঙ্গনে এক অমলিন অধ্যায়। এটি সেই ভূমি, যেখানে রোমান সাম্রাজ্য মানব প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যেখানে রেনেসাঁর আলোকপ্রভা গোটা ইউরোপে নতুন জাগরণ এনেছিল, এবং যেখানে শিল্প, সংগীত ও দর্শন মানুষের মননকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। প্রাচীন রোম থেকে আধুনিক ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যন্ত ইতালির যাত্রা কেবল একটি রাষ্ট্রের ইতিহাস নয়, বরং গোটা পশ্চিমা সভ্যতার বিবর্তনের প্রতিচ্ছবি।

এক নজরে ইতালি:

ইতালির সরকারি নাম ইতালীয় প্রজাতন্ত্র (Repubblica Italiana), যা একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্রভিত্তিক রাষ্ট্র। এর রাজধানী রোম (Rome), যা প্রাচীন রোমান সভ্যতার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বহন করে এবং আধুনিক ইতালির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। ইতালির সরকারি ভাষা ইতালীয় (Italiano) এবং রাষ্ট্রীয় মুদ্রা ইউরো (€)। দেশের রাষ্ট্রীয় পতাকা সবুজ, সাদা ও লাল ত্রিবর্ণে গঠিত, যা ঐক্য, শান্তি ও সাহসের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রীয় প্রতীক হলো পাঁচ প্রান্তবিশিষ্ট তারা সংবলিত গিয়ার-চক্র, যা শ্রম, ন্যায়বিচার ও প্রজাতন্ত্রের প্রতীক।

ছবি- ইতালির রাষ্ট্রীয় প্রতীক

ইতালির জনসংখ্যা আনুমানিক ৫৯ মিলিয়ন (২০২৫) এবং আয়তন প্রায় ৩০১,৩৪০ বর্গকিলোমিটার। মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) ইতালির অবস্থান অত্যন্ত উঁচু, ২০২৩ সালের সূচক অনুযায়ী স্কোর ০.৮৯৬, যা “খুব উচ্চমানের উন্নয়ন” শ্রেণিতে পড়ে। দেশটি একটি পূর্ণাঙ্গ সংসদীয় প্রজাতন্ত্র, যেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো ও নাগরিক অংশগ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ছবি- ইতালির মানচিত্র

ছবি- ইতালির মানচিত্র

ইতালির প্রধান শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে রোম, মিলান, নেপলস, ফ্লোরেন্স, তুরিন, ভেনিস ও বোলোগনা, যেগুলো শিল্প, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও পর্যটনের কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত। দেশটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭ মার্চ ১৮৬১ সালে, যা “জাতীয় একীকরণ দিবস” হিসেবে পালিত হয়। ইতালি ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং বর্তমানে এটি একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, যার মধ্যে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), ন্যাটো (NATO), জাতিসংঘ (UN), জি–৭ (G7), জি–২০ (G20), ওসিডি (OECD), বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এবং জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), যার সদর দপ্তর রোমে অবস্থিত।

ভূগোল ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ইতালি দক্ষিণ ইউরোপের এক মনোরম উপদ্বীপ, যা ভূমধ্যসাগরের মধ্যে গভীরভাবে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। দেশটির পূর্বে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর, পশ্চিমে টাইরেনিয়ান সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, আর উত্তরে আল্পস পর্বতমালা অবস্থিত। আল্পসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ ব্লঁ ফ্রান্স সীমান্তে অবস্থিত, আর দক্ষিণে প্রসারিত অ্যাপেনাইন পর্বতমালা পুরো উপদ্বীপকে ছুঁয়ে গেছে।

ইতালির মধ্যে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে—ভ্যাটিকান সিটি ও সান মারিনো—যেগুলো বিশ্বের প্রাচীনতম ও ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। দেশটির বড় দ্বীপ দুটি হলো সিসিলি ও সার্ডিনিয়া, যেগুলো ভূমধ্যসাগরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

ছবি-ভ্যাটিকান সিটি

ছবি-ভ্যাটিকান সিটি

ছবি-সান মারিনো

ইতালির ভূগোল এক কথায় প্রকৃতির কাব্য। উত্তরে তুষারাবৃত পাহাড়, মধ্যাঞ্চলে আঙ্গুরক্ষেত, দক্ষিণে জলপাই বন, উপকূলে সমুদ্রবন্দর, আর কোথাও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত—এই বৈচিত্র্য দেশটিকে করে তুলেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জীবন্ত চিত্রপট।

ইতিহাস: রোম থেকে রেনেসাঁ

ইতালির ইতিহাস মানবসভ্যতার কেন্দ্রীয় ধারা। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে টাইবার নদীর তীরে রোম নগরীর উত্থান হয়। পরবর্তীকালে রোম হয়ে ওঠে বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের রাজধানী—রোমান সাম্রাজ্য, যা আইনের শাসন, প্রশাসন, স্থাপত্য ও সামরিক শৃঙ্খলায় এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে রোমান সাম্রাজ্যের ধর্মীয় ভিত্তি বদলে যায়, এবং খ্রিস্টধর্ম দ্রুত পশ্চিমা সভ্যতার মূলধারায় প্রবেশ করে।

পঞ্চম শতকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইতালিতে একাধিক সামন্ত রাজ্য ও নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠে, যেমন ভেনিস, ফ্লোরেন্স, মিলান ও জেনোয়া। মধ্যযুগের এই বিভক্তি থেকেই জন্ম নেয় এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব—রেনেসাঁ (Renaissance)—যা ইউরোপে মানবচিন্তা, বিজ্ঞান ও শিল্পের নবজাগরণ ঘটায়।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেলেঞ্জেলো, রাফায়েল, দান্তে আলিগিয়েরি ও গ্যালিলিও গ্যালিলি-র মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিরা ইতালিকে মানবতার আলোয় আলোকিত করেন। তাদের সৃষ্টি কেবল শিল্প নয়, এটি ছিল মানুষের আত্মচেতনা ও সৃষ্টিশীলতার পুনর্জন্ম।

উনবিংশ শতকে ইতালির জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জিউসেপ্পে গারিবালদি ও কাউন্ট কাভুর। ১৮৬১ সালে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল দ্বিতীয় ইতালির প্রথম রাজা হিসেবে ঘোষিত হন এবং জাতীয় একীকরণ সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বেনিতো মুসোলিনির ফ্যাসিবাদী শাসন ইতালিকে নাৎসি জার্মানির মিত্রে পরিণত করে, যা শেষ পর্যন্ত পরাজয় ও ধ্বংস ডেকে আনে। ১৯৪৬ সালের গণভোটে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়, এবং আধুনিক ইতালি নতুন যুগে প্রবেশ করে।

শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি

ইতালি একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্র, যেখানে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী প্রধান। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংসদের যৌথ অধিবেশনে, মেয়াদ সাত বছর। সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট—ডেপুটিদের কক্ষ (Chamber of Deputies) ও সেনেট (Senate)।

ইতালির রাজনীতি বহুদলীয়। প্রধান দলগুলির মধ্যে রয়েছে Democratic Party (PD), Five Star Movement (M5S), Forza Italia ও Lega Nord। বর্তমানে দেশটি একটি মধ্য-ডানপন্থী জোট সরকারের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

রাজনীতিতে দুর্নীতি, প্রশাসনিক জটিলতা এবং দক্ষিণ–উত্তর অর্থনৈতিক বৈষম্য দীর্ঘদিন ধরে চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে। তবে গণতান্ত্রিক চেতনা ও নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইতালি তার প্রজাতন্ত্রের স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে।

অর্থনীতি ও সম্পদ

ইতালি ইউরোপের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং বিশ্বের অষ্টম। এটি একটি উচ্চ-আয় ও শিল্পনির্ভর দেশ, যার অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে শিল্প, কৃষি, পর্যটন ও রপ্তানি খাতের ওপর।

উত্তর ইতালির অঞ্চল লোম্বার্ডি ও ভেনেটো বিশ্বের অন্যতম শিল্পায়িত এলাকা। মিলান ইউরোপের ফ্যাশন ও আর্থিক রাজধানী, আর তুরিন অটোমোবাইল শিল্পের কেন্দ্র (FIAT, Ferrari, Lamborghini, Maserati)।

ইতালি ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ ওয়াইন, জলপাই তেল ও পাস্তা উৎপাদক দেশ, আর দক্ষিণাঞ্চলীয় কৃষি অঞ্চলগুলো ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্য সংস্কৃতির অংশ।

দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদে রয়েছে লোহা, সিসা, দস্তা, পাথর, মার্বেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। এছাড়া ইতালি নবায়নযোগ্য শক্তি, বিশেষ করে সৌর ও ভূতাপীয় শক্তিতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

মানব উন্নয়ন, শিক্ষা ও জীবনমান

ইতালির মানব উন্নয়ন সূচক ০.৮৯৬ (২০২৩), যা একে “খুব উচ্চ মানব উন্নয়ন” দেশগুলোর মধ্যে স্থান দিয়েছে। গড় আয়ু ৮২ বছর, এবং স্বাস্থ্যসেবা সরকারি ও বিনামূল্যে।

শিক্ষা বাধ্যতামূলক ১৬ বছর পর্যন্ত। প্রাচীন University of Bologna (প্রতিষ্ঠিত ১০৮৮) বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়, আর University of Rome, Florence ও Milan Polytechnic আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্র। ইতালির জীবনমান উচ্চ, তবে দক্ষিণাঞ্চলে বেকারত্ব ও আয় বৈষম্য একটি স্থায়ী সমস্যা।

ছবি-বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়, University of Bologna (প্রতিষ্ঠিত ১০৮৮)

সংস্কৃতি, শিল্প ও ধর্ম

ইতালির সংস্কৃতি মানবসভ্যতার হৃদস্পন্দন। এখানে শিল্প মানে কেবল নান্দনিকতা নয়, এটি জীবনের অংশ। রোমের কলোসিয়াম, প্যানথিয়ন, ফোরাম, ফ্লোরেন্সের ডুওমো ও উফিৎসি গ্যালারি, ভেনিসের গ্র্যান্ড ক্যানাল, এবং মিলানের লা স্কালা অপেরা হাউস—সবই একে একে মানবসৃষ্ট বিস্ময়।

সাহিত্যে দান্তে আলিগিয়েরির Divine Comedy, পেত্রার্ক ও বোকাচ্চিওর মানবতাবাদী রচনা ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণে পথপ্রদর্শক। সংগীতে ভের্দি, পুচিনি ও ভিভালদি, আর আধুনিক সিনেমায় ফেদেরিকো ফেলিনি, পাওলো সোরেন্তিনো ও বার্তোলুচি ইতালির সৃজনশীল আত্মাকে বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছেন।

ধর্মীয়ভাবে ইতালি ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের কেন্দ্র। ভ্যাটিকান সিটি, যা রোমের মধ্যে অবস্থিত, বিশ্ব খ্রিষ্টানদের আধ্যাত্মিক রাজধানী।

সামরিক শক্তি ও বৈদেশিক ভূমিকা

ইতালি ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সক্রিয় সদস্য। এর প্রতিরক্ষা বাজেট ইউরোপের শীর্ষ পাঁচের মধ্যে। দেশটির সেনাবাহিনী আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এবং আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। ইতালি নিজস্ব নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী নিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে একটি কৌশলগত শক্তি হিসেবে বিবেচিত।

পর্যটন ও ঐতিহ্য

ইতালি বিশ্বের অন্যতম পর্যটন স্বর্গ। প্রতি বছর প্রায় ৬ কোটি পর্যটক দেশটি ভ্রমণ করেন। রোম, ফ্লোরেন্স, ভেনিস, মিলান, পিসা ও নেপলস শিল্প, স্থাপত্য ও ইতিহাসের এক মহাগাঁথা।

ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় ইতালির ৫৫টি স্থান অন্তর্ভুক্ত, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। সিসিলির আগ্নেয়গিরি এটনা, ভেনিসের জলনগর, পিসার হেলানো টাওয়ার, রোমের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, এবং ফ্লোরেন্সের রেনেসাঁ শিল্প—সব মিলিয়ে ইতালি এক জীবন্ত জাদুঘর।

ছবি-ভেনিসের জলনগর

পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সদস্যপদ

ইতালির পররাষ্ট্রনীতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ইউরোপীয় ঐক্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতিতে ভিত্তিক। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো ও জাতিসংঘে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইতালি ঐতিহাসিকভাবে আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বজায় রেখেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের পর ইউরোপীয় নিরাপত্তা নীতিতে ইতালি নতুন করে গুরুত্ব পেয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

ইতালির অর্থনীতি ও সমাজের সামনে রয়েছে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ—উচ্চ বেকারত্ব, জনসংখ্যার বার্ধক্য, দক্ষিণ–উত্তর বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অভিবাসন সংকট। তবুও ইতালি তার ঐতিহাসিক স্থিতিশীলতা, সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিটি সংকট অতিক্রম করেছে।

সবুজ জ্বালানি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, পর্যটন উন্নয়ন ও রপ্তানি বহুমুখীকরণ ইতালির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার চাবিকাঠি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের Next Generation EU তহবিল ইতালির অবকাঠামো ও ডিজিটাল রূপান্তরে নতুন গতি এনেছে।

ইতালি কেবল একটি দেশ নয়, এটি এক সভ্যতার উত্তরাধিকার। রোমান সাম্রাজ্যের আইন, রেনেসাঁর শিল্প, ভ্যাটিকানের ধর্মীয় ঐতিহ্য, আর আধুনিক ইউরোপের রাজনৈতিক চিন্তা—সবকিছুর উৎসে রয়েছে ইতালি। আজও যখন কোনো শিল্পী নতুন ছবি আঁকে, কোনো স্থপতি নতুন নকশা করেন, কোনো দার্শনিক মানবমুক্তির কথা বলেন, তখন তাঁদের চিন্তায় কোথাও না কোথাও ইতালির রক্তস্রোত বয়ে চলে।

ধ্বংসস্তূপ থেকে মহাশক্তি: চীনের পুনর্জন্মের বিস্ময়গাঁথা

ইশরাত ওয়ারা

ডেস্ক রিপোর্টার

৭০ বছর আগেও চীনের এই সমুদ্রপথে প্রতিদিন ভেসে থাকত অসংখ্য মানুষের নিথর দেহ। তারা মরিয়া হয়ে মূল ভূখণ্ড চীন থেকে হংকংয়ের পথে রওনা দিত, একটি ভালো জীবনের আশায়। সেই সময় চীনে মানুষের পেটে দুবেলা খাবার জুটত না, শিক্ষা ছিল একপ্রকার অপরাধ। স্কুলে যেতে হলে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হতো। বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছিল সাধারণ মানুষ। কমিউনিজমের কৃত্রিম পরীক্ষাগারে চীন তখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগোচ্ছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই এক সময় এমন এক রূপান্তর ঘটে যে মাত্র ৪০ বছরের ব্যবধানে চীন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়।

নেপোলিয়ন এক সময় বলেছিলেন, চীন একটি ঘুমন্ত দৈত্য। যেদিন সে জেগে উঠবে, গোটা পৃথিবী কেঁপে উঠবে। কথাটি আজ সত্য বলে মনে হয়। ভাবুন একবার, যে দেশের জিডিপি এক সময় তানজানিয়া কিংবা কেনিয়ার চেয়েও কম ছিল, সেই দেশের অর্থনীতি আজ ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আজকের সাংহাই, চংকিং বা শেনজেনের মতো শহরগুলো উন্নয়ন ও আধুনিকতার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও ইউরোপকেও পেছনে ফেলছে। ধারণা করা হয়, ২০৩৫ সালের মধ্যে চীনের অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রকেও অতিক্রম করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে?

কীভাবে চীন এত দ্রুত, এত ব্যাপকভাবে ধনী হয়ে উঠল? চীনের এই জাদুকরী রূপান্তরের পেছনের রহস্য কী? আমাদের দেশে এমন পরিবর্তন কেন ঘটল না? এমনকি জাপানের মতো কর্মঠ জাতিও কেন এই গতিতে অগ্রসর হতে পারেনি? নিশ্চয়ই চীনের হাতে কোনো জাদুর কাঠি ছিল না। এর পেছনে ছিল দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বাস্তবসম্মত ভিশন এবং জাতীয় স্বপ্ন।

১৯৩৭ সালে জাপান চীনের উপর আক্রমণ করে। মাত্র একদিনে দুই লক্ষাধিক চীনা নারী জাপানি সেনাদের হাতে নির্যাতিত হন, নিহত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যাতে চীনের প্রায় দেড় কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। যুদ্ধ শেষে যখন জাপান পরাজিত হয়, তখন চীনে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। দীর্ঘ যুদ্ধের ধাক্কায় চীনের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্টরা বিজয়ী হয় এবং মেইনল্যান্ড চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট শাসন। কিন্তু যেই আশায় মানুষ কমিউনিস্টদের সমর্থন করেছিল, সেটিই পরে পরিণত হয় এক দুঃস্বপ্নে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও জেদং-এর আদর্শ ও নীতিমালা দেশকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অথচ এই চীনই এক সময় ছিল বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। প্রাচীন চীনের সম্পদ ও জ্ঞান এতই বিস্ময়কর ছিল যে, ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায়ও সে সময় চীন ছিল ধনী। বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ২৫ শতাংশ আসত চীন থেকে।

চীনের রেশম ছিল বিশ্ববিখ্যাত। সিল্ক রোডের মাধ্যমে তারা পৃথিবীর নানা প্রান্তের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। বিশ্বের প্রথম কম্পাস, বারুদ, কাগজ ও ছাপাখানার উদ্ভাবন হয়েছিল এই চীনেই। সামরিক শক্তিতেও চীন ছিল বলিষ্ঠ, যার সাক্ষ্য আজও বহন করছে দ্য গ্রেট ওয়াল অব চায়না। কৃষি ও চিকিৎসাশাস্ত্রেও তারা ছিল অগ্রগামী। চীনের উর্বর মাটিতে কখনো খাদ্যের ঘাটতি পড়েনি। তারাই প্রথম আকুপাংচার ও হারবাল মেডিসিন আবিষ্কার করে, যা আজও সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হয়।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এত সমৃদ্ধ, উদ্ভাবনী ও জ্ঞাননির্ভর এক দেশ কীভাবে একসময় চরম দারিদ্র্য ও হতাশার গভীরে তলিয়ে গেল? ইতিহাসের এই প্রশ্নের উত্তরই বোধহয় আমাদের আজ নতুন করে ভাবতে শেখায় যে একটি জাতি কেবল সম্পদে নয়, দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সঠিক দিকনির্দেশনায়ই পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে।

শুধু কি জাপানের আগ্রাসন আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চীনকে ধ্বংস করেছিল? না, এর পেছনে ছিল আরও গভীর ইতিহাস, যার শিকড় অনেক পুরোনো এবং যেখানে পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তির কূটচালও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

সময়টা ১৭৭৩ সাল। তখন চীনে চিং রাজবংশের শাসন চলছে। এদিকে ভারতে ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছিল, তেমনি তারা চীনের বাজারেও প্রবেশ করতে চায়। কিন্তু চীনের সম্রাট ইংরেজদের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। পরে নানা রাজনৈতিক চাপের পর সীমিত পরিসরে তাদের ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়। ইংরেজরা চীন থেকে বিপুল পরিমাণে চা আমদানি শুরু করে, কিন্তু বিনিময়ে তারা চীনকে দিতে শুরু করে আফিম, এক ভয়াবহ নেশাদ্রব্য।

চীনের সভ্যতা ধ্বংসের সূচনা হয়েছিল এই আফিম দিয়ে। ভারতে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিশাল পরিসরে আফিম চাষ করত এবং সেই আফিম চীনে রপ্তানি করত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের তরুণ প্রজন্ম আফিমের নেশায় জড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রমী মানুষগুলো কাজ বন্ধ করে সারাদিন নেশায় ডুবে থাকত। উৎপাদনশীলতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে।

চীনের শাসকরা এই অবস্থা দেখে দেশে আফিম বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু ইংরেজরা তা উপেক্ষা করে গোপনে বিক্রি চালিয়ে যায়, কারণ এই ব্যবসায় তারা প্রচুর লাভ করছিল। এক পর্যায়ে চীনের প্রশাসন ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের আফিমের গুদামঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ১৮৩৯ সালে শুরু হয় প্রথম আফিম যুদ্ধ।

যুদ্ধটি টানা চার বছর ধরে চলে এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা জয়লাভ করে। তারা হংকং দখল করে নেয়, চীনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও বিশাল অংশের ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়। এখান থেকেই শুরু হয় চীনের “শতবর্ষের অপমান” বা সেঞ্চুরি অব হিউমিলিয়েশন।

যখন পশ্চিমা বিশ্বে শিল্পবিপ্লবের জোয়ার বইছে, তখন চীনের উচিত ছিল বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিস্তার করা। কিন্তু আফিম যুদ্ধের পর চীনের শাসকরা ভয় ও সন্দেহে নিজেদের চারপাশে দেয়াল তুলে দেয়। তারা বিদেশি বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে এবং নিজেদের অর্থনীতি বন্ধ করে ফেলে। এর ফলে তারা দ্রুত আধুনিকায়নের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পরবর্তী একশ বছর ধরে চীন ক্রমাগত যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। কখনো রাশিয়া, কখনো জাপান, আবার কখনো যুক্তরাষ্ট্র চীনের ভূখণ্ডে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এইসব যুদ্ধ এবং বিদেশি আগ্রাসনের ফলে চীনের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

অবশেষে আসে ১৯৪৯ সাল। দীর্ঘ যুদ্ধ, আফিম বাণিজ্য, জাপানের দখল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর চীনের সামনে আবার একবার পুনরুত্থানের সুযোগ আসে। মানুষ আশাবাদী হয়ে ওঠে, মনে হয় নতুন এক যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে। কিন্তু এই আশার মুহূর্তেই ক্ষমতায় আসেন এমন একজন নেতা, যার সিদ্ধান্ত চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। তিনি ছিলেন চীনের রাষ্ট্রপতি মাও জেদং।

মাও জেদং চীনের অর্থনীতিকে দ্রুত উন্নতির পথে নিতে কিছু নতুন নীতিমালা প্রবর্তন করেন। এর মধ্যে ছিল গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড এবং কালচারাল রেভলিউশন। বড় জমিদারদের জমি অধিগ্রহণ করে তিনি ছোট চাষিদের মধ্যে ভাগ করে দেন, কিন্তু জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতেই রাখেন। সরকার নির্ধারণ করত কখন চাষ হবে, কী চাষ হবে এবং কতটা উৎপাদন হবে। কৃষকদের কাজ ছিল শুধু শ্রম দেওয়া। উৎপাদিত ফসলের সবটাই দিতে হতো সরকারের কাছে এবং বিনিময়ে তারা পেত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ।

এই নীতি খুব দ্রুত ব্যর্থ হয়। কৃষকদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, প্রযুক্তি ছিল পুরোনো এবং উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত কমতে থাকে। তারা কঠোর পরিশ্রম করেও দুবেলা আহার জুটাতে পারত না। এরই মধ্যে মাও আরেকটি নীতি চালু করেন, যার নাম ছিল ফোর পেস্ট কন্ট্রোল। তিনি চীনের সব চড়ুই, ইঁদুর, মশা ও মাছি নির্মূল করার আদেশ দেন। মাও তখন চীনে প্রায় ঈশ্বরসম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই জনগণ তার নির্দেশ অন্ধভাবে পালন করে। কয়েক বছরের মধ্যে চীনে লক্ষ লক্ষ চড়ুই পাখি মারা পড়ে, ফলে পঙ্গপালের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তারা ফসলে হানা দেয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে দেশে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যেখানে প্রায় চার কোটি মানুষ প্রাণ হারায়।

মাও শিল্পায়নের দিকেও জোর দেন। গোটা দেশে স্টিল উৎপাদনের লক্ষ্যে বড় বড় ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা হয়, এমনকি সাধারণ মানুষকেও ঘরে স্টিল তৈরি করতে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রযুক্তি ও দক্ষতার অভাবে সেই স্টিলের গুণমান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের, ফলে এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

১৯৬০-এর দশকে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেমে আসে ঋণাত্মক চার শতাংশে। দেশে বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং খাদ্যসংকট চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সাধারণ মানুষ মাওয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করে। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির অনেক শীর্ষ নেতা তার নীতির সমালোচনা করেন।

চীনের এই দীর্ঘ পতনের ইতিহাস দেখায়, একটি দেশ কেবল দেশপ্রেম বা শ্রম দিয়ে টিকে থাকতে পারে না। সঠিক নেতৃত্ব, বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তিই পারে একটি জাতিকে পুনর্জন্ম দিতে।

হীরক রাজা একবার বলেছিলেন, “পড়াশোনা করে যে, অনাহারে মরে সে।” মাও জেদংও প্রায় একই বিশ্বাস পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষরা বা বুদ্ধিজীবীরা তার শাসনের জন্য হুমকি। তাই তিনি তাদের দমন করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৬৬ সালে চীনে শুরু হয় কালচারাল রেভলিউশন। মাও ঘোষণা দেন, চীনে নতুন এক বিপ্লব ঘটবে যেখানে পুরনো প্রথা, ধর্ম, জ্ঞান ও সংস্কৃতির স্থান থাকবে না। তখন দেশের সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। শহরের শিক্ষিত মানুষদের জোর করে গ্রামে পাঠানো হয় যাতে তারা মাঠে কাজ করে কৃষকদের কাছ থেকে শেখে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করা হয়। কেউ যদি পড়াশোনা করতে চাইত, তবে তাকে কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হতো।

এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল একটাই। যে কেউ মাও-এর চিন্তার বিপরীতে কথা বলবে, তাকে রাষ্ট্রবিরোধী ঘোষণা করা হবে। সেই সময় শিক্ষিত মানুষদের মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হতো। সমাজে ভয়, অরাজকতা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭০-এর দশকে এসে চীনের প্রায় আশি শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শিল্প ও বাণিজ্য কার্যত থেমে যায়। দেশের অর্থনীতি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে তখন চীনের রাস্তায় মোটরগাড়ি প্রায় দেখা যেত না। যার কাছে একটি সাইকেল ছিল, তাকেই ধনী মনে করা হতো।

মানুষ তখন চরম দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিল। তাদের জীবনে কোনো স্বপ্ন বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল না। অন্যদিকে, পাশেই ছিল হংকং, যা তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। হংকং-এ জীবনযাত্রা ছিল বহু গুণ উন্নত। সেখানে কাজের সুযোগ বেশি ছিল, বেতন অনেক বেশি ছিল এবং মানুষ অন্তত দুবেলা খেতে পারত। তাই হংকং চীনের মানুষের কাছে এক স্বপ্নরাজ্য হয়ে ওঠে।

এই সময় সেনজেন প্রদেশের প্রায় সাত লাখ মানুষ সমুদ্র পেরিয়ে হংকং যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র এক লাখ চল্লিশ হাজার মানুষ পৌঁছাতে পারে। কেউ কেউ ফিরে আসে, আর বাকিদের অনেকেই সমুদ্রের ঢেউয়ে প্রাণ হারায়। সেই উপকূল আজও পরিচিত “কোভ অফ কর্পস” নামে, যার অর্থ মৃতদেহের উপসাগর।

এই সময় কেউ ভাবতেও পারত না যে চীন কখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। তখন চীনের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মাঠে কাজ করছিলেন এক খাটো মানুষ, যার উচ্চতা ছিল মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি। তার নাম দেং জিয়াওপিং। কেউ তখন জানত না যে এই মানুষটিই একদিন চীনকে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশে পরিণত করবেন।

দেং জিয়াওপিং একসময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। কিন্তু মাও জেদং-এর সমালোচনা করার কারণে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং রাজধানী বেইজিং থেকে দূরে এক গ্রামে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে তিনি তিন বছর কৃষিকাজ করেন।

১৯৭৬ সালে মাও জেদং-এর মৃত্যুর পর দেং জিয়াওপিং-এর ভাগ্য পরিবর্তন হয়। তার সমর্থকেরা তাকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনে। তখন চীনের মানুষের একটাই লক্ষ্য ছিল, কীভাবে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা যায়।

দেং জিয়াওপিং-এর আদর্শ ছিল মাও-এর চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাও চেয়েছিলেন জনগণ তাকে ঈশ্বরের মতো মানুক এবং তার প্রতিটি কথা যেন চূড়ান্ত সত্য বলে গণ্য হয়। তিনি বিপ্লব ও কঠোর নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু দেং ছিলেন বাস্তববাদী এবং প্রগতিশীল। তিনি কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন উন্নতি ও সমৃদ্ধিই একটি দেশের আসল লক্ষ্য।

মাও-এর মৃত্যুর পর দেং-এর সামনে বড় বাধা ছিল সেই সব নেতারা, যারা এখনও মাও-এর পুরনো আদর্শে বিশ্বাস করতেন। একই সময়ে মাও-এর স্ত্রী জিয়াং ছিং ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন এবং গ্রেফতার হন।

দেং জিয়াওপিং কখনো চীনের রাষ্ট্রপতি বা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হননি, তবুও তিনি হয়ে ওঠেন দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, চীনের উন্নতির জন্য শিক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

১৯৭৭ সালে তিনি বেইজিংয়ে শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আহ্বান করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রক্ষণশীল নেতারা, যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলার বিরোধিতা করছিলেন। তখন দেং জিয়াওপিং একটি ঐতিহাসিক কথা বলেন যা চীনের ভবিষ্যৎ বদলে দেয়। তিনি বলেন, “বিড়াল সাদা না কালো সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতক্ষণ না সে ইঁদুর ধরতে পারে।” অর্থাৎ দেশের উন্নতির জন্য কোনো নীতি কার্যকর হলে সেটা কে তৈরি করেছে বা কোন মতবাদ থেকে এসেছে তা বিবেচ্য নয়। মূল কথা হলো, তা কাজ করছে কি না।

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই তিনি স্পষ্ট করে দেন যে বাস্তবতা-নির্ভর নীতি গ্রহণই হবে চীনের অগ্রগতির মূলমন্ত্র। তিনি মাও-এর সময় বন্ধ করে দেওয়া স্কুল ও কলেজগুলো পুনরায় খুলে দেন। আবার শুরু হয় ভর্তি পরীক্ষা।

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সারা দেশে বড় পরিসরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ থেকে ৩৮ বছর বয়সী প্রায় ৫৭ লক্ষ মানুষ এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাংশ পাস করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই পরীক্ষাই ছিল চীনের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ। এখান থেকেই শুরু হয় নতুন চীনের পুনর্জাগরণের ইতিহাস।

চীনের অর্থনীতিকে নতুন পথে নেওয়ার পরবর্তী ধাপে দেং জিয়াওপিং তিরিশ জনের একটি অনুসন্ধান দল গঠন করেন। দলটি ডেনমার্ক, জার্মানি, ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডসহ ইউরোপের নানা দেশে পাঠানো হয়। সেখানে পৌঁছে তারা প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, উৎপাদনশীলতা ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইউরোপের ব্যাপক অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়। দেশে তাদের দীর্ঘদিন বলা হয়েছিল যে পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণ করে এবং সমাজকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু বাস্তব পর্যবেক্ষণে তারা দেখতে পায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো কার্যকর নীতি, উচ্চ দক্ষতা ও আধুনিক অবকাঠামোর মাধ্যমে বহুগুণ এগিয়ে গেছে।

চীনা প্রতিনিধি দল ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করে উন্নয়নের পথরেখা নিয়ে ধারণা নেয়। ইউরোপীয় দেশগুলোও চীনকে সহায়তায় আগ্রহ দেখায়, কারণ বিশাল বাজার হিসাবে চীন তাদের জন্য সম্ভাবনাময় ছিল। এ সময় দেং জিয়াওপিং নিজেও সিঙ্গাপুর ও জাপান সফর করেন। জাপানে তিনি ঘণ্টায় ২১০ কিলোমিটার গতির ট্রেন, রোবোটিক্স ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পের আধুনিকতা, এবং নাগরিক জীবনের উচ্চমান দেখে অভিভূত হন। সিঙ্গাপুর ও জাপানের রাস্তা, কারখানা, বসতবাড়ি এবং জীবনযাত্রা তিনি ভিডিও করে দেশে এনে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। জাপানে সাধারণ শ্রমিকের ঘরেও টেলিভিশন ও ফ্রিজ আছে, উন্নত কৃষিযন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, এইসব দৃশ্য দেখে চীনের মানুষ নতুন করে আশা পেতে শুরু করে। দেং বুঝতেন যে দীর্ঘদিনের ভুল নীতিতে মানুষ স্বপ্ন দেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। তাই জাতির মনে আশাবাদ সঞ্চার করা ছিল তার প্রথম লক্ষ্য।

তবে ভেতরে ভেতরে অনেকে পরিবর্তন মানতে রাজি ছিলেন না। তাদের ধারণা ছিল, ইউরোপ বা জাপানের মতো উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করলে বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির দুই শতাধিক সদস্যকে বেইজিংয়ে ডাকা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দেং জিয়াওপিং। সেখানেই প্রথম তিনি অর্থনীতি উন্মুক্ত করার প্রস্তাব তুলে ধরেন। আফিম যুদ্ধের পর থেকে চীন কার্যত বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সীমিত করে রেখেছিল। দেং বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দ্রুত অগ্রসর না হলে সমৃদ্ধি সম্ভব নয়।

দেং ভালোভাবেই বুঝতেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রকে অংশীদার বানানো জরুরি। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রও চীনকে সোভিয়েত প্রভাববলয় থেকে দূরে টানতে আগ্রহী ছিল। ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো পিপলস রিপাবলিক অব চায়নাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। সে বছরই দেং ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সঙ্গে বৈঠক করেন। শীতল যুদ্ধের দ্বিপাক্ষিক সন্দেহ সত্ত্বেও এই কূটনৈতিক অগ্রগতি ছিল ঐতিহাসিক।

আমেরিকা সফর শেষে দেং চীনের দক্ষিণে যান। হংকংয়ের লাগোয়া মৃতপ্রায় শিল্পকেন্দ্র গুয়াংজৌ ও তার আশপাশে তিনি পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা হাতে নেন। সেখানে তার ঘনিষ্ঠ চিন্তাধারার নেতা শি ঝোংসুনের সঙ্গে বৈঠকে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেন। সরকার তহবিল দিতে পারবে না, তবে নীতিগত বাধা কমিয়ে উদ্যোগপতিদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। হংকংয়ের নিকটবর্তী শহর শেনজেনকে বেছে নেওয়া হয় অগ্রাধিকারে। হংকংয়ে তৎকালীন নির্মাণ জোয়ারে স্টিলের চাহিদা আকাশছোঁয়া ছিল, কিন্তু উচ্চ মজুরি ও অবকাঠামো ব্যয়ের কারণে সেখানেই উৎপাদন লাভজনক ছিল না। শেনজেনে তুলনামূলক কম মজুরি এবং অতি স্বল্প দূরত্বের সুবিধা কাজে লাগিয়ে স্থানীয় উদ্যোগীরা হংকংয়ের বিনিয়োগ আনেন, জাহাজ ভাঙা থেকে প্রাপ্ত স্ক্র্যাপ দিয়ে স্টিল উৎপাদন শুরু করেন এবং তা সমুদ্রপথে দ্রুত হংকংয়ে পাঠান। এটাই ছিল চীনে বিদেশি বিনিয়োগের প্রথম সার্থক গল্প।

এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেনজেনে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করা হয়। পরে মডেলটি অন্যান্য উপকূলীয় এলাকায় প্রসারিত করা হয়। করছাড়, শুল্কসহ নানা প্রণোদনায় বিদেশি পুঁজি প্রবাহ বাড়তে থাকে। ঝেজিয়াং প্রদেশের ওয়েনঝৌতে তুলনামূলক কম রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় কয়েক বছরের মধ্যেই লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালে সরকার এসব বেসরকারি উদ্যোগকে আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন দিতে শুরু করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দেং সমষ্টিগত মতামত ও দায়িত্ববোধের নীতি চালু করেন। বড় সিদ্ধান্ত আগে আলাপ করতে হবে এবং ভুল হলে যৌথভাবে দায় নিতে হবে।

শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হয় না। মাওয়ের আমলে যেখানে স্কুলে পড়তে গেলেও পার্টির অনুমতি লাগত, সেখানে দেং উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষা পুনরায় চালু করেন। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্গঠন করা হয়। নয় বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যের মৌলিক শিক্ষা চালু হয়। পরে ধাপে ধাপে বিদেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী পাঠানো শুরু হয়। অনেকে স্থায়ীভাবে না ফিরলেও দেং-এর বাস্তববাদী যুক্তি ছিল, দশজনের মধ্যে যদি একজনও ফিরে আসে, দেশের লাভই হবে। ধীরে ধীরে বিদেশফেরত তরুণরা দেশে উদ্যোগ গড়ে তোলে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নতুন গতি আনে।

১৯৯০–এর দশকে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বড় বড় ব্র্যান্ড যখন উৎপাদন সম্প্রসারণের জায়গা খুঁজছিল, চীন তাদের আমন্ত্রণ জানায়। কম মজুরি, বিস্তৃত জমি, দক্ষ শ্রমশক্তি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুবিধা একত্রে বিদেশি কারখানা স্থাপনে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি শেখা, সরবরাহ শৃঙ্খলা গঠন এবং মান নিয়ন্ত্রণে চীন দ্রুত দক্ষ হয়ে ওঠে। স্থানীয় উদ্যোগীরাও একই শিল্পশৃঙ্খলে যুক্ত হয়ে ক্রমে নিজস্ব ব্র্যান্ড দাঁড় করাতে থাকে।

ক্রমশ চীন বিশ্ব উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত হয়। গবেষণা ও উন্নয়নে বড় বাজেট বরাদ্দ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের সংযোগ, এবং অবকাঠামোতে অভূতপূর্ব বিনিয়োগের ফলে উচ্চগতির রেল, উন্নত ইলেকট্রনিক্স, ড্রোন ও রোবোটিক্সসহ বহু ক্ষেত্রে তারা আত্মনির্ভরতা অর্জন করে। প্রাথমিক বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে স্মার্টফোন তৈরির বাজার অংশীদারিত্ব পর্যন্ত বহু খাতে চীনের প্রভাব সুদৃঢ় হয়।

সমান্তরালে দারিদ্র্য হ্রাসে তারা ব্যতিক্রমী সাফল্য দেখায়। কৃষি সংস্কার, কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং সামাজিক খাতে ধারাবাহিক বিনিয়োগ মিলিয়ে কয়েক দশকে শত কোটি মানুষের জীবনমান উন্নত হয়। শিক্ষা খাতে ব্যয় ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতা বিস্তৃত হয় এবং তরুণদের সাক্ষরতার হার প্রায় সার্বজনীন পর্যায়ে পৌঁছে।

উচ্চগতির রেলের উদাহরণটি দেং-এর স্বপ্ন পূরণের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৮ সালে তিনি জাপানে যে বুলেট ট্রেন দেখেছিলেন, ২০০৮ সালে চীন নিজের মাটিতে উচ্চগতির ট্রেন চালু করে। পরবর্তী দশকে প্রযুক্তি আয়ত্ত করে নিজেরাই নেটওয়ার্ক প্রসারিত করে। আজ দেশের ভেতরে হাজার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উচ্চগতির রেলপথ জাতীয় সংযোগ ও উৎপাদনশীলতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

সব মিলিয়ে দেং জিয়াওপিং-এর পদক্ষেপগুলোর সারকথা ছিল বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়া, উন্মুক্ততার দিকে অগ্রসর হওয়া, শিক্ষা ও দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, এবং নীতিনির্ধারণে সমষ্টিগত জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা। এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই চীন কয়েক দশকে এক অনুন্নত অর্থনীতি থেকে একটি জটিল, প্রযুক্তিনির্ভর ও বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

ফ্রান্স: সভ্যতা, প্রজাতন্ত্র ও মানবমুক্তির দীপ্ত ইতিহাস

ইউরোপের হৃদয়ে অবস্থিত ফ্রান্স কেবল একটি রাষ্ট্র নয়, এটি একটি দর্শন, একটি ধারণা, একটি সাংস্কৃতিক প্রতীক। এটি এমন এক জাতি যার ইতিহাসে জ্বলজ্বল করছে মানবমুক্তি, গণতন্ত্র, দর্শন ও শিল্পের দীপ্তি। প্রাচীন গল জাতির রোমানীকরণ থেকে শুরু করে ফরাসি বিপ্লব, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য, দুই বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ঐক্যের নির্মাণ—ফ্রান্সের প্রতিটি অধ্যায় মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় এক অবিচ্ছেদ্য মাইলফলক। এই দেশটি যেন এক জীবন্ত জাদুঘর, যেখানে প্রতিটি শহর, প্রতিটি রাস্তাঘাট, প্রতিটি স্থাপত্য মানুষের চিন্তা ও আত্মমর্যাদার ইতিহাস বহন করে।

ভৌগোলিক পরচয় ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ফ্রান্স পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম রাষ্ট্র, যার আয়তন প্রায় ৫৫১,৬৯৫ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল ও বেলজিয়াম, পূর্বে জার্মানি, লুক্সেমবার্গ ও সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণে ইতালি, স্পেন ও ভূমধ্যসাগর, আর পশ্চিমে বিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগর—এই অবস্থান ফ্রান্সকে ইউরোপের বাণিজ্য ও সংস্কৃতির সংযোগস্থলে পরিণত করেছে।

ছবি- ইউরোপেরমানচিত্রে ফ্রান্স

দেশটির ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যময় ও মনোমুগ্ধকর। দক্ষিণ-পূর্বে আলপস পর্বতমালা, যেখানে ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ ব্লঁ (মন্ট ব্লাঙ্ক) ৪,৮০৯ মিটার উচ্চতায় রাজসিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে পিরেনিজ পর্বতমালা স্পেন সীমান্তকে রক্ষা করছে, আর কেন্দ্রে রয়েছে উর্বর সমভূমি ও নদী অববাহিকা যা কৃষি ও জনজীবনের প্রাণ। সেন, লোয়ার, গারোন ও রোন নদী ফ্রান্সের কৃষি, বাণিজ্য ও পরিবেশ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড।

ছবি-ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ ব্লঁ (মন্ট ব্লাঙ্ক)

ফ্রান্স শুধু ইউরোপীয় মূলভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন “ওভারসিজ টেরিটরি”—যেমন মার্টিনিক, গুয়াডেলুপ, রিইউনিয়ন, নিউ ক্যালেডোনিয়া ও ফরাসি পলিনেশিয়া—যা দেশটিকে একটি বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক উপস্থিতি প্রদান করেছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতীক ও মৌলিক তথ্য

ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় পতাকা তিন রঙের—নীল, সাদা ও লাল। এই ত্রিবর্ণ পতাকা স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের প্রতীক, যা ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পর রাষ্ট্রীয় চিহ্নে পরিণত হয়।

ছবি-ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় পতাকা

ছবি-ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় পতাকা

রাষ্ট্রীয় প্রতীক ‘La Marianne’, স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রের নারীমূর্ত রূপ, যা ফরাসি জাতিসত্তার প্রতীক হিসেবে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়।

ছবি-রাষ্ট্রীয় প্রতীক ‘La Marianne’

রাজধানী প্যারিস, যা শুধু প্রশাসনিক কেন্দ্র নয়, বরং শিল্প, সাহিত্য ও প্রেমের বিশ্বনগরী।ফ্রান্সের সরকারি ভাষা ফরাসি (Français), এবং রাষ্ট্রীয় মুদ্রা ইউরো (€)।দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ৬৮ মিলিয়ন (২০২৫), এবং মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI ২০২৩) স্কোর ০.৯০৩, যা একে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশের কাতারে স্থান দিয়েছে।বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামো একটি আধা-রাষ্ট্রপতি শাসিত প্রজাতন্ত্র, যেখানে রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন এবং প্রধানমন্ত্রী সংসদীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

ইতিহাস: রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্রে

ফ্রান্সের ইতিহাস ইউরোপের রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে একীভূত। প্রাচীন গল জাতির ভূমি প্রথম খ্রিস্টপূর্ব শতকে রোমানদের অধীনে আসে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর পঞ্চম শতকে ফ্রাঙ্ক জাতি এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে, যেখান থেকে “France” নামটির উৎপত্তি।

মধ্যযুগে চার্লেম্যাগনের ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্য ইউরোপের ঐক্যের ধারণা তৈরি করে। পরবর্তী সময়ে ক্যাপেট ও বোরবোঁ রাজবংশ ফ্রান্সকে রাজতান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করে। কিন্তু ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব সবকিছু পাল্টে দেয়। রাজা ষোড়শ লুই ও রাণী মেরি আঁতোয়ানেতের পতনের মাধ্যমে রাজতন্ত্র ধ্বংস হয় এবং মানবমুক্তি, সমতা ও গণতন্ত্রের নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

ন্যাপোলিয়ন বোনাপার্ট বিপ্লবের আদর্শকে সামরিক শক্তিতে রূপ দেন। তার নেতৃত্বে ফ্রান্স ইউরোপের বৃহৎ অংশে আধিপত্য বিস্তার করে, তবে ওয়াটারলু যুদ্ধের পর তার পতন ঘটে। তবুও নেপোলিয়নের সংবিধান, প্রশাসনিক সংস্কার ও Napoleonic Code আজও আধুনিক আইনের ভিত্তি হিসেবে টিকে আছে।

১৯শ শতক জুড়ে ফ্রান্স বারবার রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে দোলাচলে থেকেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানি ফ্রান্স দখল করে নেয়, কিন্তু চার্লস দ্য গল-এর নেতৃত্বে প্রতিরোধ আন্দোলন দেশটিকে পুনরুদ্ধার করে। ১৯৫৮ সালে দ্য গল আধুনিক পঞ্চম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও বিদ্যমান এবং রাষ্ট্রপতির হাতে শক্তিশালী নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করে।

রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা

বর্তমান ফরাসি শাসনব্যবস্থা একটি আধা-রাষ্ট্রপতি শাসিত গণতন্ত্র, যেখানে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী প্রধান। রাষ্ট্রপতি সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন পাঁচ বছরের মেয়াদে। সংসদ দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত—ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (Assemblée Nationale) এবং সেনেট (Sénat)।

ফ্রান্স প্রশাসনিকভাবে ১৮টি অঞ্চল ও ১০১টি বিভাগে বিভক্ত। বিচারব্যবস্থা স্বাধীন, এবং সাংবিধানিক পরিষদ সংবিধানের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের দায়িত্বে নিয়োজিত।

রাজনৈতিকভাবে দেশটি দীর্ঘদিন ধরে মধ্য-বাম ও মধ্য-ডানপন্থী চিন্তাধারার দ্বন্দ্বে আবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-এর “La RépubliqueEn Marche” দল একটি প্রগতিশীল ও উদারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে, যা তরুণ প্রজন্মের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে পুনর্নির্মাণ করছে।

অর্থনীতি ও সম্পদ

ফ্রান্স বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম অর্থনৈতিক ভিত্তি। এর অর্থনীতি বৈচিত্র্যময়—শিল্প, কৃষি, প্রযুক্তি, জ্বালানি ও পর্যটন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।প্যারিস ইউরোপের অন্যতম আর্থিক কেন্দ্র, যেখানে শত শত বহুজাতিক কোম্পানির সদর দপ্তর অবস্থিত। এয়ারবাস, রেনল্ট, পিউজো, টোটালএনার্জিস, ডাসো, ল’ওরিয়াল, লুই ভিটোঁ, শ্যানেল, ডিওর ও মিশেলিন ফ্রান্সের শিল্পশক্তির প্রতীক।

দেশটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কৃষি উৎপাদক, বিশেষত শস্য, ফল, সবজি, আঙ্গুর এবং দুগ্ধজাত পণ্য রপ্তানিতে অগ্রগণ্য। ফ্রান্স বিশ্বের শীর্ষ ওয়াইন উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ, এবং “বোর্দো” ও “শ্যাম্পেন” অঞ্চল বৈশ্বিক ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে।

ফ্রান্সের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ হলো বক্সাইট, লোহা, ইউরেনিয়াম, কয়লা, লবণ, কাঠ ও মৎস্যসম্পদ। এটি পারমাণবিক শক্তিনির্ভর দেশ, যেখানে বিদ্যুতের ৭০ শতাংশেরও বেশি আসে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে।

মানব উন্নয়ন, শিক্ষা ও জীবনমান

ফ্রান্স মানব উন্নয়ন সূচকে বিশ্বের শীর্ষে। ২০২৩ সালে এর এইচডিআই ০.৯০৩, যা একে “খুব উচ্চ মানব উন্নয়ন” দেশগুলোর মধ্যে স্থান দিয়েছে। গড় আয়ু ৮৩ বছর, এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সর্বজনীন।শিক্ষা বাধ্যতামূলক ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত, এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায় বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান করে। ফ্রান্সের শিক্ষা ব্যবস্থা “République”–এর আদর্শ অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষ, যৌক্তিক এবং নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিবেদিত।

বিশ্বখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে Sorbonne University, École Normale Supérieure, Sciences Po, École Polytechnique, HEC Paris, যেগুলো বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব গড়ে তুলছে।

ছবি-Sorbonne University, Paris.

সংস্কৃতি, শিল্প ও ধর্ম

ফ্রান্স এমন একটি দেশ যেখানে সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের অংশ। এখানে সাহিত্য, দর্শন, চিত্রকলা, সংগীত, ফ্যাশন ও খাদ্য—সবকিছুই নন্দনতত্ত্ব ও চিন্তার প্রতীক।

ফরাসি সাহিত্য ও দর্শন মানব সভ্যতার বিকাশে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। ভলতেয়ার, রুশো, দিদরো, সার্ত্র, সিমোন দ্য বোভোয়ার, ফুকো, দেরিদা—এই বুদ্ধিজীবীরা মানুষের স্বাধীনতা, নৈতিকতা ও সমাজচিন্তার ধারণাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

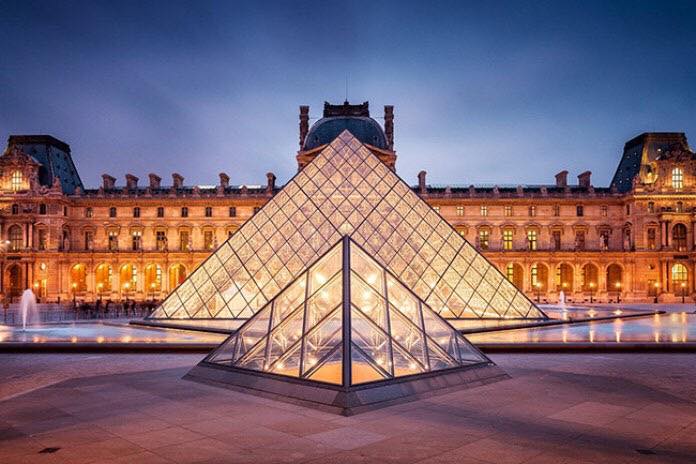

ফ্রান্সের শিল্পের রাজধানী প্যারিস, যেখানে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জাদুঘর লুভর। ফ্যাশনে প্যারিস ফ্যাশন উইক, খাদ্যে ফরাসি কুইজিন, সংগীতে এডিথ পিয়াফ ও ডেবুসি—সবই দেশের সাংস্কৃতিক প্রতীক।

ধর্মের ক্ষেত্রে ফ্রান্স কঠোরভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Laïcité)। নাগরিকদের প্রায় ৬৩ শতাংশ রোমান ক্যাথলিক, ৯ শতাংশ মুসলমান, ১ শতাংশ ইহুদি ও বৌদ্ধ, এবং বাকি জনগোষ্ঠী নির্ধর্মীয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা ফরাসি প্রজাতন্ত্রের মৌলিক নীতির অংশ।

সামরিক শক্তি ও বৈশ্বিক ভূমিকা

ফ্রান্স ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী সামরিক রাষ্ট্র এবং বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম প্রতিরক্ষা বাজেটধারী দেশ। এটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য এবং নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার (Force de Frappe) রয়েছে, যা জাতীয় নিরাপত্তার মেরুদণ্ড।

ফরাসি সেনাবাহিনী আধুনিক প্রযুক্তি, স্যাটেলাইট গোয়েন্দা ব্যবস্থা, বিমানবাহী রণতরী Charles de Gaulle, এবং বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা অভিযানে সক্রিয় উপস্থিতির জন্য বিখ্যাত। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে ফ্রান্স আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পর্যটন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য

ফ্রান্স বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভ্রমণকৃত দেশ। প্রতি বছর প্রায় ৯ কোটি পর্যটক এখানে আসেন। আইফেল টাওয়ার, লুভর মিউজিয়াম, নটরডেম ক্যাথেড্রাল, আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফ, শঁজেলিজে, মনমার্ত্র, এবং ভার্সাই প্রাসাদ—এই প্রতিটি স্থাপনা শুধু স্থাপত্য নয়, ইতিহাসের জীবন্ত দলিল।

ছবি- বিশ্ব বিখ্যাতলুভর মিউজিয়াম

ছবি-নটরডেম ক্যাথেড্রাল

দক্ষিণ ফ্রান্সের ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা, আলপসের স্কি রিসোর্ট, বোর্দো ও বুরগুন্ডির আঙ্গুরক্ষেত, নর্মান্ডির উপকূল এবং প্রোভঁস অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফ্রান্সকে পৃথিবীর অন্যতম রোমান্টিক ও বৈচিত্র্যময় পর্যটন স্বর্গে পরিণত করেছে।

ছব-ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা

ছব-ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা

পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সদস্যপদ

ফ্রান্স আন্তর্জাতিক কূটনীতির অন্যতম স্তম্ভ। এটি জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো, জি-৭, ওআইসিডি, ডব্লিউটিও, ফ্রান্সোফনি, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সদস্য।

ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতি “স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও বহুপাক্ষিক কূটনীতি”-র ভিত্তিতে পরিচালিত। এটি আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ায় শান্তিরক্ষা মিশনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে ফ্রান্স ও জার্মানি একত্রে নীতিনির্ধারণের প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করে।

চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বর্তমান ফ্রান্স একাধিক জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি—অভিবাসন সমস্যা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামফোবিয়া বিতর্ক, অর্থনৈতিক বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও ইউরোপীয় রাজনীতির নতুন ভারসাম্য। সামাজিক অসন্তোষ ও “Yellow Vest Movement” অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

তবুও ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এটি একটি উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ, যেখানে গবেষণা, প্রযুক্তি, সবুজ শক্তি ও সংস্কৃতি একসঙ্গে অগ্রগতি ঘটাচ্ছে। “France 2030” কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দেশটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মহাকাশ প্রযুক্তিতে বিশ্ব নেতৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

ফ্রান্স হলো স্বাধীনতার প্রতীক, মানবমুক্তির দিশারী এবং সভ্যতার আলোকবর্তিকা। এটি এমন এক দেশ, যেখানে রাজনীতির সঙ্গে দর্শন, বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্প, এবং স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্ববোধ সমানভাবে বিকশিত হয়েছে। আজও ফ্রান্স পৃথিবীকে মনে করিয়ে দেয় যে, একটি জাতির সত্যিকারের শক্তি তার অস্ত্রে নয়, বরং তার চিন্তা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে নিহিত।

সিন্ধু সভ্যতা থেকে পরমাণু পাকিস্তান: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ভূরাজনীতি, ধর্ম ও টিকে থাকার পূর্ণাঙ্গ আখ্যান

পাকিস্তান একটি দেশ যার ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, রাজনীতি ও সংস্কৃতি একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই রাষ্ট্র ইসলামের আদর্শে গঠিত হলেও আজ এটি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে আধুনিক পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের যাত্রা এক দীর্ঘ ও জটিল অধ্যায়। এর ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, ধর্মীয় ঐক্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং কৌশলগত সক্ষমতা সব মিলিয়ে পাকিস্তান এখন এক বহুমাত্রিক বাস্তবতার প্রতীক।

ভৌগোলিক অবস্থান:

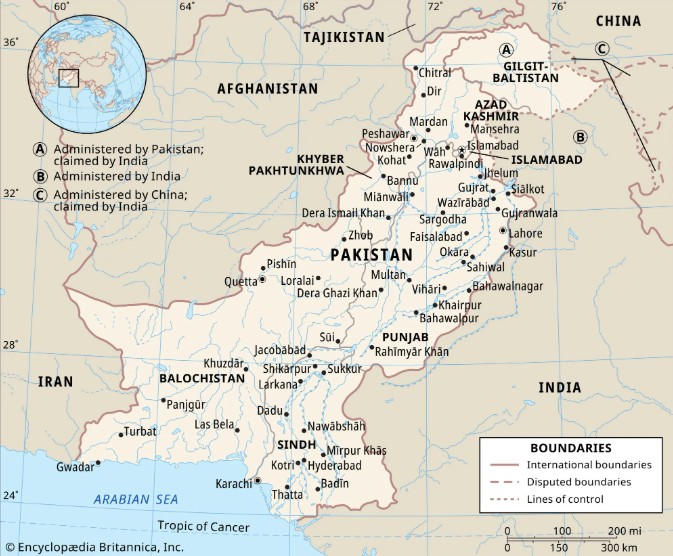

পাকিস্তান ভৌগোলিকভাবে এক অনন্য অবস্থান দখল করে আছে। এর পূর্বে ভারত, পশ্চিমে আফগানিস্তান ও ইরান, উত্তরে চীন এবং দক্ষিণে আরব সাগর—এই চারপাশের অবস্থান দেশটিকে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার সংযোগসেতুতে পরিণত করেছে। মোট আয়তন প্রায় ৮৮১,৯১৩ বর্গকিলোমিটার, যা এটিকে বিশ্বের ৩৩তম বৃহত্তম দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে।

চিত্র- মানচিত্রে পাকিস্তান

দেশটির ভূপ্রকৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। উত্তরে রয়েছে হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতমালা, যেখানে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কে–টু (K2) অবস্থিত। দক্ষিণে রয়েছে শুষ্ক থর মরুভূমি, পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মালভূমি, আর পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে ঐতিহাসিক সিন্ধু নদী (Indus River), যা পাকিস্তানের কৃষি ও সভ্যতার মূল প্রাণশক্তি। এই নদী ও তার শাখানদীগুলো দেশটির অর্থনীতি, কৃষি ও জনজীবনের মেরুদণ্ড।

পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান কেবল প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, ভূরাজনীতির দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন–পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (CPEC) এই অঞ্চলকে চীনের পশ্চিমাঞ্চল ও আরব সাগরের মধ্যে বাণিজ্যপথে পরিণত করেছে, যা ভবিষ্যতে এশিয়ার বাণিজ্য ও জ্বালানিনীতিতে পাকিস্তানকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় স্থাপন করতে পারে।

ইতিহাস

পাকিস্তানের ইতিহাসের শুরু প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা (Indus Valley Civilization) থেকে, যা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০–১৯০০ সালের মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো অঞ্চলে বিকশিত হয়। এটি ছিল বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন নগরসভ্যতা, যেখানে নগর পরিকল্পনা, বাণিজ্য, শিল্প ও সামাজিক সংগঠন ছিল অত্যন্ত উন্নত। পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চল আর্য, পারস্য, গ্রিক, মৌর্য ও কুষাণ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে।

চিত্র- প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা (Indus Valley Civilization) ধ্বংসাবশেষ

চিত্র- প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা (Indus Valley Civilization) ধ্বংসাবশেষ

৮ম শতকে আরব সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম ইসলামের পতাকা উড়িয়ে আনেন সিন্ধু উপত্যকায়, যার মধ্য দিয়েই পাকিস্তানের বর্তমান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভিত্তির সূচনা হয়। এরপর ঘজনভি, গুরিদ, দিল্লি সালতানাত ও মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনে এই অঞ্চলে ইসলামী সংস্কৃতি, পারস্য ভাষা ও সুফিবাদ বিকশিত হয়।শ

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হলে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানরা ক্রমে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রান্তিক হয়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৮৭৫ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খান আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষাজাগরণে নেতৃত্ব দেন। ১৯০৬ সালে গঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ মুসলমানদের রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলন ক্রমে গতি পায়, যার ফলশ্রুতিতে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তানের জন্ম হয়—একটি রাষ্ট্র যা মুসলমানদের স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও পরিচয় রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানকে মুখোমুখি হতে হয় শরণার্থী সংকট, প্রশাসনিক কাঠামোর অভাব ও কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়—যা পাকিস্তানের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বিপর্যয়।

পরবর্তী সময়ে দেশটি সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের মধ্যে দোলাচলে থেকেছে—আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, জিয়াউল হক, পারভেজ মোশাররফের মতো সামরিক শাসক এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো, বেনজির ভুট্টো, নওয়াজ শরিফ ও ইমরান খান-এর মতো বেসামরিক নেতারা পালাক্রমে দেশ পরিচালনা করেছেন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাস এখনো সেই সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতার ভারসাম্যের সন্ধানে রয়েছে

শাসনব্যবস্থা

পাকিস্তান একটি ফেডারেল সংসদীয় প্রজাতন্ত্র, যার সংবিধান ১৯৭৩ সালে প্রণীত হয়। রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সংসদ দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত—জাতীয় পরিষদ (National Assembly) ও সিনেট (Senate)।

দেশটি প্রশাসনিকভাবে চারটি প্রদেশে বিভক্ত—পাঞ্জাব, সিন্ধ, খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তান, পাশাপাশি ইসলামাবাদ ক্যাপিটাল টেরিটরি এবং গিলগিত-বালতিস্তান। ২০১০ সালের ১৮তম সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধি করা হয়।

তবে শাসনব্যবস্থায় সামরিক প্রভাব, দুর্নীতি, বিচার বিভাগের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক সংঘাত এখনো পাকিস্তানের প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার প্রধান বাধা।

সংস্কৃতি ও ধর্ম

পাকিস্তানের সংস্কৃতি মূলত ইন্দো-পারস্য, মধ্য এশীয় ও ইসলামী ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ। উর্দু জাতীয় ভাষা এবং ইংরেজি সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, পাশাপাশি পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু, বেলুচি ও সারাইকি ভাষার ব্যবহারও ব্যাপক।

সংগীতে কাওয়ালি, গজল, সুফি সংগীত ও আধুনিক ফিউশন পাকিস্তানকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করেছে। ট্রাক আর্ট, মৃৎশিল্প, পোশাক ও ক্যালিগ্রাফি দেশের লোকজ ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। খাদ্যে রয়েছে বিরিয়ানি, নিহারি, হালিম, সিক কাবাব ও নানা আঞ্চলিক পদ, যা সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তোলে।

ধর্মের দিক থেকে পাকিস্তান একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র, যেখানে প্রায় ৯৬% নাগরিক মুসলমান, অধিকাংশ সুন্নি, কিছু শিয়া সম্প্রদায় এবং সীমিত সংখ্যক হিন্দু, খ্রিষ্টান ও শিখ বাস করে। সুফিবাদ বা তাসাউফ পাকিস্তানি সমাজে সহনশীলতা ও মানবিকতার প্রতীক হিসেবে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে, যদিও সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে, যা রাষ্ট্রের সামাজিক ঐক্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

রাজনীতি

পাকিস্তানের রাজনীতি মূলত তিনটি বড় দলকে ঘিরে আবর্তিতহয়—পাকিস্তানমুসলিমলীগ (নওয়াজ),পাকিস্তানপিপলসপার্টি, এবংপাকিস্তানতেহরিক-ই-ইনসাফ (ইমরানখান)।সামরিকবাহিনীরনেপথ্যভূমিকা ও বিচারবিভাগেররাজনৈতিকহস্তক্ষেপপাকিস্তানেররাজনীতিকেপ্রভাবিত করে।

যদিও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সামরিক প্রভাব, দুর্নীতি, রাজনীতিক প্রতিহিংসা ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা গণতান্ত্রিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। পাকিস্তানের রাজনীতি এখনো একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক গণতন্ত্র ও শক্তিশালী সামরিক প্রশাসনের টানাপোড়েনে জর্জরিত।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনীতি

পাকিস্তান প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। বেলুচিস্তান ও সিন্ধ প্রদেশে রয়েছে বিশাল গ্যাস, তামা, সোনা, কয়লা ও ক্রোমাইট ভান্ডার। সিন্ধু নদীর অববাহিকা কৃষিতে অত্যন্ত উর্বর—গম, ধান, তুলা ও আখ দেশের প্রধান ফসল।

অর্থনীতির দিক থেকে পাকিস্তান একটি অর্ধ-শিল্পায়িত কৃষিনির্ভর দেশ, যার প্রধান খাত টেক্সটাইল, কৃষি, রেমিট্যান্স, জ্বালানি ও নির্মাণ। তবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক ঋণ, বাণিজ্য ঘাটতি এবং IMF-এর ওপর নির্ভরশীলতা অর্থনীতিকে অনিশ্চিত করে তুলেছে।

চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (CPEC) পাকিস্তানের অবকাঠামো ও বাণিজ্যে নতুন দিগন্ত খুলেছে, যদিও এতে ঋণঝুঁকি ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে উদ্বেগও রয়েছে। সবুজ জ্বালানি, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও আঞ্চলিক বাণিজ্য সংযোগ ভবিষ্যতে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করতে পারে।

সামরিক শক্তি ও পরমাণু সক্ষমতা

পাকিস্তানের জাতীয় নীতির মূল কেন্দ্র হলো নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনা, বিশেষত কাশ্মীর ইস্যু, দেশটির প্রতিরক্ষা মনোভাবকে গঠন করেছে। ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৯৯ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ এই প্রতিরক্ষা নীতিকে আরও দৃঢ় করেছে।

১৯৭১ সালের যুদ্ধে পরাজয় পাকিস্তানকে উপলব্ধি করায় যে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষায় পারমাণবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা অপরিহার্য। ভারতের ১৯৭৪ সালের পরমাণু পরীক্ষার পর পাকিস্তান তৎক্ষণাৎ নিজস্ব পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু করে, যার নেতৃত্ব দেন বিজ্ঞানী ড. আবদুল কাদির খান। দীর্ঘ প্রস্তুতির পর ১৯৯৮ সালের ২৮ মে বেলুচিস্তানের চাগাই অঞ্চলে পাকিস্তান তার প্রথম পরমাণু পরীক্ষা সম্পন্ন করে।

এই পরীক্ষার মাধ্যমে পাকিস্তান বিশ্বের সপ্তম এবং মুসলিম বিশ্বের প্রথম পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্তমানে পাকিস্তানের হাতে আনুমানিক ১৬০–১৭০টি পরমাণু ওয়ারহেড রয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

দেশটির সশস্ত্র বাহিনী—আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্স—তিনটি শাখায় সংগঠিত। এর মধ্যে সেনাবাহিনী সবচেয়ে প্রভাবশালী। পাকিস্তানের ISI (Inter-Services Intelligence) শুধু গোয়েন্দা সংস্থা নয়, বরং আঞ্চলিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে।

চীনের সঙ্গে যৌথভাবে JF-17 থান্ডার যুদ্ধবিমান প্রকল্প, ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি (Shaheen, Ghauri, Abdali series) এবং আধুনিক নৌ ও ড্রোন প্রযুক্তির উন্নয়ন পাকিস্তানকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

তবে বিশাল প্রতিরক্ষা বাজেটের চাপ দেশের অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করছে। তাই পাকিস্তানের সামনে প্রধান কৌশলগত প্রশ্ন হলো—কীভাবে সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

পর্যটন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য

পাকিস্তান প্রকৃতির এক জীবন্ত ক্যানভাস। উত্তরে হুনজা, গিলগিত, স্কার্দু, ফেয়ারি মেডোজ, দক্ষিণে গোয়াদার উপকূল ও সিন্ধু উপত্যকা, এবং পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মরুভূমি—সব মিলিয়ে দেশটি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর।

চিত্র- হুনজা ভ্যালী

চিত্র-স্কার্দু লেক

ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ পাকিস্তানে রয়েছে মহেঞ্জোদারো, টাকশশিলা, লাহোর ফোর্ট, মাকলি নেক্রোপলিস ও রোহতাস ফোর্ট—যেগুলো ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাভুক্ত। কার্তারপুর করিডর, কাটাস রাজ মন্দির ও তাকত-ই-বাহি পাকিস্তানের বহু ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে।

চিত্র- লাহোর ফোর্ট

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানের পর্যটন খাত দ্রুত বিকাশ পাচ্ছে। এডভেঞ্চার ট্যুরিজম, রেলিজিয়াস ট্যুরিজম ও কালচারাল ট্যুরিজম দেশটির অর্থনীতিতে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম পাকিস্তানকে এখন “Asia’s Next Great Travel Destination” হিসেবে চিহ্নিত করছে।

আন্তর্জাতিক সদস্যপদ ও পররাষ্ট্রনীত

পাকিস্তান জাতিসংঘ (UN), ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (OIC), সার্ক (SAARC), সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO), IMF ও বিশ্বব্যাংকের সক্রিয় সদস্য।পররাষ্ট্রনীতিতে পাকিস্তান চারটি স্তম্ভ অনুসরণ করে—নিরাপত্তা, আঞ্চলিক ভারসাম্য, মুসলিম ঐক্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা।

- ভারত: কাশ্মীর ইস্যু দুই দেশের সম্পর্কে স্থায়ী উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

- চীন: পাকিস্তানের “অল-ওয়েদার পার্টনার”, যার সঙ্গে সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীর।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সহযোগী হলেও পারস্পরিক আস্থাহীনতা অব্যাহত।

- তুরস্ক, সৌদি আরব, উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ: পাকিস্তানের ঐতিহ্যগত কূটনৈতিক মিত্র।

বর্তমানে পাকিস্তান ভারত-চীন প্রতিযোগিতা, আফগানিস্তানের অনিশ্চয়তা, এবং মধ্যপ্রাচ্যের পুনর্গঠন রাজনীতি—এই তিন বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার নীতি গ্রহণ করছে।

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

পাকিস্তানের সামনে একাধিক জটিল চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান—রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, ঋণনির্ভর অর্থনীতি, জলবায়ু সংকট ও সন্ত্রাসবাদ। ২০২২ সালের ভয়াবহ বন্যা দেখিয়ে দিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে দেশের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করতে পারে।

তবুও পাকিস্তানের সম্ভাবনা সীমাহীন। যুব জনসংখ্যা, ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থান, অর্থনৈতিক করিডোর, পর্যটন ও কৃষিতে আধুনিকায়ন, এবং সবুজ জ্বালানি উন্নয়ন—এই উপাদানগুলো দেশটিকে একবিংশ শতাব্দীতে টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে পারে।

যদি পাকিস্তান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে, এবং ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে—তবে এটি দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার কৌশলগত ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

পাকিস্তান এমন এক দেশ যেখানে ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি ও ভূগোল একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করছে এবং একই সঙ্গে আধুনিক বিশ্বে একটি পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে নিজের অবস্থান সুসংহত করেছে। সামরিক শক্তি পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, তবে প্রকৃত টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক শাসন অপরিহার্য। যদি পাকিস্তান রাজনৈতিক পরিপক্বতা অর্জন করে, অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়ন করে এবং পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে, তবে এটি দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে।

প্রাচুর্যের আড়ালে নির্মমতা: জাপানের হাশিমার বুকে চাপা পড়া কান্না ও এক রক্তাক্ত অধ্যায়

নাগাসাকি, জাপান - একসময় জাপানের শিল্প বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র এবং বিশ্বের অন্যতম জনবহুল স্থান হিসেবে পরিচিত, হাশিমা দ্বীপ, যা "গুনকানজিমা" বা "ব্যাটলশিপ আইল্যান্ড" নামেও পরিচিত, বর্তমানে এক নীরব, পরিত্যক্ত ভুতুড়ে দ্বীপে পরিণত হয়েছে। ৬০ বছর আগে এখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, বিশাল ভবন, স্কুল, ক্যাসিনো এবং সিনেমা হল ছিল, যা জাপানকে বিশ্বের ধনী দেশগুলির মধ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু আজ, এই দ্বীপ সম্পূর্ণ জনশূন্য।

কয়লার স্বর্ণযুগ:

১৮০০-এর দশকের শেষদিকে জাপানে শিল্প বিপ্লব শুরু হলে কয়লার চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৭ সালে নাগাসাকি থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে হাশিমা দ্বীপে প্রচুর কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৯০ সালে শিল্পগোষ্ঠী মিৎসুবিশি এই দ্বীপের মালিকানা কিনে নেয় এবং কয়লা উৎপাদনে জোর দেয়। সমুদ্রের নিচে ২০০ মিটার গভীরে খনি স্থাপন করে তারা কয়লা উত্তোলন বৃদ্ধি করে। কয়লা খনির কাজ করতে আসা শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের আগমনে দ্বীপের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯১৬ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৩,০০০-এ পৌঁছায় এবং ১৯৫৯ সালে তা ৫,২৫৯-এ দাঁড়ায়, যা হাসিমা-কে বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ স্থান করে তোলে। দ্বীপের ছোট আয়তনের কারণে, মিৎসুবিশি কয়লা উত্তোলনের বর্জ্য ব্যবহার করে কৃত্রিম ভূমি তৈরি করে এবং উঁচু কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে দ্বীপটিকে সুরক্ষিত করে। টাইফুন থেকে রক্ষা পেতে কাঠের বাড়ির পরিবর্তে একের পর এক অ্যাপার্টমেন্ট, হাসপাতাল, স্কুল, দোকান এবং সিনেমা হল নির্মাণ করা হয়, যা দূর থেকে দ্বীপটিকে একটি যুদ্ধজাহাজের মতো দেখাত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং কালো অধ্যায়:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কয়লার চাহিদা আরও বেড়ে যায় এবং ১৯৪১ সালে হাসিমায় রেকর্ড পরিমাণ ৪ লক্ষ ১০ হাজার টন কয়লা উত্তোলন হয়। এই সময় মিৎসুবিশি জাপানি সামরিক বাহিনীর জন্য যুদ্ধজাহাজ এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করত। তবে এই সমৃদ্ধির আড়ালে ছিল এক নির্মম ইতিহাস। জাপান কোরিয়া এবং চীনের যুবক ও পুরুষদের জোরপূর্বক ধরে এনে এই খনিগুলিতে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করত। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে প্রায় ৮০০ থেকে ১,০০০ কোরিয়ান এবং চাইনিজ শ্রমিক এখানে কাজ করেছিল। তাদের জীবন ছিল নরকের চেয়েও খারাপ; ১৪-১৫ ঘন্টা কাজ করতে হতো প্রায় ৩৮-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, ন্যূনতম মজুরি এবং অপর্যাপ্ত খাবারের বিনিময়ে। যারা কাজ করতে পারত না, তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হতো। কাজের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবে অনেকে ধসে চাপা পড়ে মারা যেত, এবং অনেকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিত। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে প্রায় ১২৩ জন কোরিয়ান এবং ১৫ জন চাইনিজ শ্রমিক এখানে মারা গিয়েছিল।

পরিত্যাগ এবং বর্তমান অবস্থা:

১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলিয়ামের আগমন এবং ৭০-এর দশকে কয়লার মজুত কমে যাওয়ায় হাসিমার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে মিৎসুবিশি সমস্ত খনি বন্ধ ঘোষণা করে এবং বাসিন্দাদের তিন মাসের মধ্যে দ্বীপ ছেড়ে যেতে বলা হয়। ১৯৭৪ সালের ২০ এপ্রিল হাসিমা থেকে শেষবার শ্রমিকদের বহনকারী নৌকা ছেড়ে যায়, এবং এরপর থেকে দ্বীপটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

দীর্ঘদিন জনশূন্য থাকার পর, ২০০৯ সালে হাসিমা দ্বীপকে পর্যটকদের জন্য পুনরায় খুলে দেওয়া হয়। জাপান এটিকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করার চেষ্টা করলে দক্ষিণ কোরিয়া এবং চীনের আপত্তির মুখে পড়ে, যারা জোরপূর্বক শ্রমের ইতিহাস তুলে ধরে। ২০১৫ সালে একটি চুক্তির মাধ্যমে জাপান এই ইতিহাস প্রকাশ করতে সম্মত হলেও, পরবর্তীতে একটি বিতর্কিত বিবৃতিতে এই অভিযোগ অস্বীকার করে।

আজও হাসিমা জনবসতিহীন। এর কারণ হিসেবে পুরনো ভবনগুলিতে ব্যবহৃত অ্যাসবেস্টসের বিষাক্ত ধুলো, মিঠা জলের উৎসের অভাব এবং বছরে কয়েক মাস ঝড় ও বৃষ্টির কবলে পড়ার মতো বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়। একসময়ের জনাকীর্ণ এই দ্বীপ এখন কেবল ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে মিশে আছে সমৃদ্ধি, সংগ্রাম এবং এক নির্মম অতীত।

/আশিক

পৃথিবীর মানচিত্রেও যার অস্তিত্ব নেই! তিব্বতের সেই লুকানো জগতের অবিশ্বাস্য রূপ

আজ থেকে প্রায় ৫০ মিলিয়ন বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে এশিয়ার সংঘর্ষের ফলে জন্ম নিয়েছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ উচ্চভূমি তিব্বত, যাকে বলা হয় 'পৃথিবীর ছাদ'। আকাশছোঁয়া এই ভূমিতে শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়, কিন্তু এখানেই গড়ে উঠেছে এক অনন্য জগত—যেখানে রয়েছে দুর্গম উপত্যকা, পবিত্র পর্বতশৃঙ্গ, লুকানো হ্রদ আর আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এসব বাইরের দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়েই গড়ে উঠেছে।

তিব্বতের দুর্গম সৌন্দর্য:

দুর্গম উপত্যকা ও প্রাচীন বাণিজ্যপথ: পূর্ব তিব্বতের চামু অঞ্চলে মেকং, সালুইন এবং ইয়ংসি—এশিয়ার এই তিনটি বড় নদী পাহাড়ের ভেতর দিয়ে শান্তধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একসময় এই দুর্গম উপত্যকার মধ্য দিয়ে টি হর্স রোড (Tea Horse Road) নামের প্রাচীন এক বাণিজ্যপথ চলত, যা ইউনান প্রদেশের পাহাড়ি চা বোঝাই ইয়াকের কাফেলাকে লাসা পর্যন্ত নিয়ে যেত। আজ সেই পথ ধরেই তৈরি হয়েছে জাতীয় মহাসড়ক ৩১৮, যা সাংহাই থেকে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই অংশকে অনেকে 'স্বর্গের রাস্তা' বলেও অভিহিত করেন।

ভয়ঙ্কর পাহাড়ি রাস্তা ও পবিত্র মনি পাথর: ডজন ডজন উঁচু গিরিপথ পেরিয়ে বরফমোড়া পর্বতের পাশ ঘেঁষে এই সর্পিল সড়ক যেন আকাশের দিকে উঠে গেছে। প্রতিটা বাঁকে রঙিন প্রার্থনা পতাকার বিছানা বাতাসে উড়ে উড়ে পথচারীদের আশীর্বাদ জানায়। জাং পর্বতের গায়ে ৭২টি তীক্ষ্ণ বাঁক পেঁচিয়ে এক কিলোমিটার নিচে নেমে গেছে দুর্গম একটি পথ, যা অনেক জায়গায় রেলিংবিহীন এবং কুয়াশার চাদরে ঢাকা। সামান্য ভুল চোখ মানেই গভীর খাদে পতন। একসময় এই আঁকাবাঁকা পথেই চা বোঝাই কাফেলা যাতায়াত করত, আর আজ এটা দুঃসাহসী চালকদের সাহসের চরম পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পথের ধারে পাথরের উপরে খোদাই করা অসংখ্য বৌদ্ধ মন্ত্রপাঠের মনি পাথর নীরবে যাত্রীদের মঙ্গল কামনা করে যাচ্ছে।

লাল পাহাড় ও দুর্গম মঠ: প্রধান সড়ক ছেড়ে এক নিঝুম পথে এগোতেই চারপাশের গ্রাম শেষ হয়ে হারিয়ে যায়। এমন সময় দিগন্তে দেখা দেয় টকটকে লাল রঙের এক পাহাড় শ্রেণী। লোহার খনিজের রাঙা হওয়া এই পাহাড়গুলো স্থানীয়দের কাছে পবিত্র বলে শত শত বছর ধরে পরিচিত। তাদের বিশ্বাস, এই লাল পাহাড়েই দেব-দেবীদের আত্মার বাস। এই পাহাড়ের বুকেই প্রায় ৫০০০ মিটার উচ্চতায় একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ যেন পাথরের গায়ে ঝুলে আছে, যা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গম ও উচ্চতম মঠগুলোর মধ্যে একটি। শীতকালে তুষারপাত হলে এই মঠের সাথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

তিব্বতের সুইজারল্যান্ড: নিংচি: তিব্বত তার সমস্ত চমক এখানেই শেষ করে দেয়নি। সামনে আছে এক সবুজ উপত্যকা—নিংচি, যা যেন রুক্ষ তিব্বতের বুকে এক টুকরো স্বর্গ এবং তিব্বতের সুইজারল্যান্ড। তুলনামূলক কম উচ্চতার কারণে এখানকার জলবায়ু মৃদু। এখানে ঘন সবুজ বন আর পাহাড়ের কোলজুড়ে রঙিন ফুলের সমারোহ দেখা যায়। এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে গেছে ইয়ারলুং সাংপো নদী, যা পাহাড়ের ফাঁকে তৈরি করেছে বিশ্বের গভীরতম গিরিখাতগুলোর একটি।

পৃথিবীর ছাদেরও ছাদ: আলী অঞ্চল: নিংচির এই বনাঞ্চল পেরিয়ে পশ্চিমে প্রকৃতি আবার কঠিন ও বিবর্ণ রূপ ধারণ করেছে। এখানে দেখা মেলে এক বিরাট উচ্চ মালভূমির আলী অঞ্চল, যাকে বলা হয় 'পৃথিবীর ছাদেরও ছাদ'। ৪০০০ থেকে ৪৫০০ মিটার উচ্চতায় বিস্তৃত এই ভূখণ্ডে জনবসতি নেই বললেই চলে। এখানে দিগন্তজোড়া শূন্যতা আর হিমশীতল হাওয়ার শব্দ ছাড়া কিছু নেই। এই নিঃসঙ্গ প্রান্তরে হঠাৎ চোখে পড়ে এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য—মাটির তৈরি এক বন, যা দূর থেকে যেন কোনো প্রাচীন নগরীর ভগ্নপ্রাসাদ মনে হয়।

গুগ সাম্রাজ্যের নিদর্শন: এই মাটির বন এবং পাথরের গুহাগুলোতেই লুকিয়ে আছে এককালের গৌরবময় গুগ সাম্রাজ্যের নিদর্শন। লাল পাহাড়ের গায়ে গুহা মন্দিরগুলোর দেয়ালে এখনো ঝাপসা রঙে আঁকা আছে শত সহস্র বছরের পুরনো বৌদ্ধ চিত্রকর্ম। আজ এই পরিত্যক্ত গুহা নগরীর নিস্তব্ধ ধ্বংসাবশেষ বাতাসে নিঃশব্দে গল্প বলে যায়, মনে করিয়ে দেয় যে, শক্তিশালী সাম্রাজ্যও একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

পবিত্র কৈলাশ পর্বত ও মানস সরোবর: গুগের ধ্বংসাবশেষ পেছনে ফেলে আরও উঁচু প্রান্তরের দিকে যাত্রা করলে দেখা মেলে অসামান্য আকৃতির এক পর্বত, যা পবিত্র কৈলাশ পর্বত। ৬৬৩৮ মিটার উঁচু কৈলাশ পর্বত হিমালয়ের সর্বোচ্চ না হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং বন—এই চার ধর্মের মানুষ একে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক কেন্দ্র মনে করেন। এই শুভ্র শৃঙ্গ এখনো কারো পদস্পর্শে অপবিত্র হয়নি। কৈলাশের পাশেই রয়েছে মানস সরোবর, স্বচ্ছ নীল জলের এক হ্রদ, যা হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মের অনুসারীদের কাছেই পরম পবিত্র।

তিব্বতের রাজধানী: লাসা: শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায় তিব্বতের রাজধানী লাসা শহরে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৬৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত লাসা নামের অর্থই 'দেবতার বাসস্থান'। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এই শহরটা তিব্বতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র। লাসার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জোখাং মন্দির তিব্বতের সবচেয়ে পবিত্র বৌদ্ধধাম। লাসার পাহাড়চূড়ায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তিব্বতের প্রতীক পোতালা প্রাসাদ, যা একসময় দালাই লামার বাসভবন এবং তিব্বতের শাসন কেন্দ্র ছিল।

তিব্বতের এই বিচিত্র রূপের যাত্রা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, সময় বদলালেও বিশ্বাস আর ঐতিহ্য মুছে যায় না।

সমুদ্রের মাঝে সভ্যতা: ইতিহাস, ঐতিহ্য, জলবায়ু ও কূটনীতির মিলনে মালদ্বীপের টিকে থাকার গল্প

ভারত মহাসাগরের নীলাভ ঢেউয়ের বুকে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবালদ্বীপের এই দেশ—মালদ্বীপ—বিশ্বের কাছে একদিকে স্বপ্নের পর্যটন গন্তব্য, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে টিকে থাকার এক গভীর বাস্তব সংগ্রামের প্রতীক। বাহ্যিক সৌন্দর্যের আড়ালে এটি এক জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার দেশ—যেখানে ধর্মীয় প্রভাব, গণতান্ত্রিক রূপান্তর, অর্থনৈতিক নির্ভরতা ও ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা একসঙ্গে কাজ করছে। এই প্রবন্ধে মালদ্বীপের ভূগোল, ইতিহাস, শাসনব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

ভৌগলিক অবস্থান:

মালদ্বীপ একটি দ্বীপমালা রাষ্ট্র, যা শ্রীলঙ্কা ও ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত। এটি প্রায় ১,১৯২টি প্রবালদ্বীপ নিয়ে গঠিত, যা ২৬টি প্রাকৃতিক এটলে (atoll) ছড়িয়ে আছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ কিলোমিটার হলেও মোট স্থলভাগ মাত্র ২৯৮ বর্গকিলোমিটার। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে নিচুভূমি দেশ, যার গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১.৫ মিটার। রাজধানী মালে (Malé) বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ শহর।

.jpg)

মানচিত্র-মালদ্বীপ

মালদ্বীপের আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র, মূলত দুই মৌসুমে বিভক্ত—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টি (মে থেকে অক্টোবর) এবং উত্তর-পূর্ব শুকনো মৌসুম (নভেম্বর থেকে এপ্রিল)। দেশটির ভূগোল যতটা মনোমুগ্ধকর, ততটাই ভঙ্গুর—সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, প্রবাল বিবর্ণতা (coral bleaching) এবং উপকূল ক্ষয় মালদ্বীপের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলছে।

ইতিহাস

মালদ্বীপের ইতিহাস প্রাচীন বাণিজ্যপথের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ সালের দিকেই ভারতীয় উপমহাদেশ ও শ্রীলঙ্কা থেকে আগত দ্রাবিড় ও আর্য বংশোদ্ভূত জেলেরা প্রথম এখানে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তী এক হাজার বছর ধরে বৌদ্ধ ধর্ম এই দ্বীপগুলিতে প্রধান ধর্ম হিসেবে বিকশিত হয়।

১১৫৩ খ্রিস্টাব্দে শেষ বৌদ্ধ রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে মালদ্বীপ একটি ইসলামী সালতানাতে রূপ নেয়। ঐতিহ্য অনুযায়ী, আরব বণিক আবু আল-বারকাত আল-বারবারি রাজাকে ইসলাম গ্রহণে প্রভাবিত করেন। এই ধর্মান্তরই মালদ্বীপের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি স্থাপন করে।

১৬শ শতকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে। ১৫৫৮ সালে পর্তুগিজরা মালদ্বীপ দখল করে নেয়, কিন্তু স্থানীয় নায়ক মুহাম্মদ ঠাকুরুফানু-এর নেতৃত্বে ১৫৭৩ সালে বিদ্রোহের মাধ্যমে তাদের উৎখাত করা হয়। পরবর্তীতে ডাচ ও ব্রিটিশরা বিভিন্ন সময় প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৮৭ সালে মালদ্বীপ ব্রিটিশ প্রটেক্টরেট হয়, যদিও অভ্যন্তরীণ শাসন সালতানাতের অধীনেই ছিল।

১৯৬৫ সালে মালদ্বীপ ব্রিটিশ শাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে, এবং ১৯৬৮ সালে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতার পর ইব্রাহিম নাসির ও পরবর্তীতে মাওমুন আবদুল গাইয়ুম (১৯৭৮–২০০৮) দেশ পরিচালনা করেন। গাইয়ুমের তিন দশকের শাসন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দিলেও স্বৈরাচারী চরিত্রে সমালোচিত ছিল।

২০০৮ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মালদ্বীপ নতুন যুগে প্রবেশ করে। মোহাম্মদ নাশিদ প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে পরিবেশ–কূটনীতি ও জলবায়ু ইস্যুতে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। তবে ২০১২ সালে এক বিতর্কিত অভ্যুত্থানে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এরপর থেকে দেশটি বারবার গণতান্ত্রিক ও কর্তৃত্ববাদী ধাঁচের সরকারের পালাবদল দেখেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালে ক্ষমতায় আসেন মোহাম্মদ মুয়িজ্জু, যিনি চীনমুখী পররাষ্ট্রনীতির কারণে নতুন ভূরাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন।

শাসনব্যবস্থা

মালদ্বীপ একটি একক রাষ্ট্রব্যবস্থার (unitary) প্রেসিডেন্সিয়াল প্রজাতন্ত্র, যেখানে রাষ্ট্রপতি একই সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান। ২০০৮ সালের সংবিধান গণতান্ত্রিক নির্বাচন, মানবাধিকার এবং বহু দলীয় রাজনীতির নিশ্চয়তা দেয়। আইনসভা একক কক্ষবিশিষ্ট—পিপলস মাজলিস (People’s Majlis)—যেখানে সদস্যরা সরাসরি নির্বাচিত হন।

দেশটি প্রশাসনিকভাবে ২০টি এটল ও একটি শহরে (মালে) বিভক্ত। তবুও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ উচ্চমাত্রায় রয়ে গেছে। জনসংখ্যা মাত্র ৫ লক্ষ ২০ হাজার, ফলে রাজনীতিতে পরিবার, আত্মীয়তা ও ব্যক্তিগত প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা সীমিত এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এখনো বড় সমস্যা।

সংস্কৃতি

মালদ্বীপের সংস্কৃতি হলো দক্ষিণ এশিয়া, আরব, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় প্রভাবের সংমিশ্রণ। দিভেহি (Dhivehi) ভাষা দেশটির সরকারি ভাষা, যা একটি অনন্য লিপি থানা (Thaana)-তে লেখা হয়।সংগীতে আফ্রিকান প্রভাবপ্রবণ বোদু বেরু (BoduBeru) ঢাক মালদ্বীপের ঐতিহ্যের অংশ। লোককাহিনি, সমুদ্রকেন্দ্রিক কিংবদন্তি ও মৌখিক কবিতা মালদ্বীপীয় জীবনধারায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।খাবারে মাছ (বিশেষ করে টুনা), নারিকেল ও চাল প্রধান উপাদান। পারিবারিক বন্ধন, আতিথেয়তা ও ইসলামী শালীনতা সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি।

ধর্ম

মালদ্বীপ একটি ইসলামী রাষ্ট্র, যেখানে ইসলামই রাষ্ট্রধর্ম এবং নাগরিকত্ব লাভের জন্য মুসলিম হওয়া বাধ্যতামূলক। ধর্মীয় স্বাধীনতা আইনত সীমিত; অমুসলিম ধর্মচর্চা প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ। ইসলামের শাফিঈ মাজহাবভিত্তিক সুন্নি ধারা এখানে প্রভাবশালী। ঐতিহাসিকভাবে ইসলাম ছিল সহনশীল ও সংস্কৃতিবান্ধব, তবে সাম্প্রতিক দশকে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থায়নে সেলাফি ও উগ্র ইসলামী প্রবণতা বেড়েছে। ধর্ম সামাজিক ঐক্যের উৎস হলেও, এর মধ্যকার কঠোরতা ও উগ্রতা দেশের নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনীতি

২০০৮ সালের পর থেকে মালদ্বীপে গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও দলীয়ভাবে বিভক্ত। প্রধান দুটি রাজনৈতিক শক্তি হলো—

মালদ্বিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি (MDP): উদারনৈতিক, প্রগতিশীল ও পরিবেশমুখী দল, যার নেতৃত্বে ছিলেন মোহাম্মদ নাশিদ।

প্রগ্রেসিভ পার্টি অব মালদ্বীপ (PPM): রক্ষণশীল ও ইসলামপন্থী দল, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গাইয়ুম ও আবদুলা ইয়ামিনের নেতৃত্বাধীন।

ক্ষমতা পরিবর্তন, দুর্নীতি, বিচার বিভাগীয় পক্ষপাত ও বিদেশি প্রভাব দেশটির গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দিয়েছে। তবুও মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ার একটি সক্রিয় বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধরে রেখেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

মালদ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত হলেও সমুদ্রই এর প্রকৃত সম্পদভান্ডার।মৎস্যশিল্প, বিশেষত টুনা মাছ, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আয় উৎস। প্রবালপ্রাচীর ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য পর্যটন ও পরিবেশের মূল ভিত্তি। ভূমি ও মিষ্টি পানির অভাব দেশটিকে আমদানি ও পানিশোধন প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। অতিরিক্ত বালু উত্তোলন ও প্রবাল আহরণ উপকূলীয় ভারসাম্যকে নষ্ট করছে, যা ভবিষ্যতে বড় পরিবেশগত সংকট তৈরি করতে পারে।

অর্থনীতি

মালদ্বীপের অর্থনীতি মূলত পর্যটননির্ভর, যা জাতীয় আয়ের প্রায় ৩০% এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ৬০%-এর বেশি যোগান দেয়। প্রতি বছর প্রায় ১৫ লক্ষেরও বেশি পর্যটক এই দ্বীপপুঞ্জে আসে। বিলাসবহুল রিসোর্ট, সামুদ্রিক ক্রীড়া ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন মালদ্বীপের অর্থনীতির প্রাণ। মৎস্য, নির্মাণ ও সেবা খাতও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। দেশের মাথাপিছু আয় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম উচ্চ, তবে আয়ের বৈষম্য ও অঞ্চলভিত্তিক বৈপরীত্য স্পষ্ট।অর্থনীতির মূল চ্যালেঞ্জ হলো—পর্যটনের অতিনির্ভরতা, বৈদেশিক ঋণ, এবং জলবায়ু অভিযোজন ব্যয়। বিশেষ করে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)-এর আওতায় নেওয়া অবকাঠামো প্রকল্পগুলির কারণে মালদ্বীপের ঋণের পরিমাণ দ্রুত বেড়েছে। সরকার এখন সবুজ জ্বালানি, টেকসই পর্যটন ও ডিজিটাল রূপান্তরকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য

মালদ্বীপ প্রকৃতির এক জীবন্ত শিল্পকর্ম। নীল লেগুন, সাদা বালির সৈকত, প্রবাল প্রাচীর ও সমুদ্রের স্বচ্ছতা দেশটিকে “পৃথিবীর স্বর্গ” হিসেবে পরিচিত করেছে। হানিফারু বে, আদ্দু এটল ও বা-অ্যাটল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য।

ছবি:হানিফারু বে

ছবি:বা-অ্যাটল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক থেকেও মালদ্বীপ অনন্য। হুকুরু মিসকিয় মসজিদ, প্রাচীন বৌদ্ধ নিদর্শন, এবং ঐতিহ্যবাহী ধোনি নৌকা নির্মাণশৈলী মালদ্বীপীয় সভ্যতার বহুবর্ষীয় উত্তরাধিকার বহন করে।

আন্তর্জাতিক সদস্যপদ ও পররাষ্ট্রনীতি

মালদ্বীপ জাতিসংঘ (UN), কমনওয়েলথ, অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন (OIC), সার্ক (SAARC), বিশ্বব্যাংক ও IMF-এর সদস্য।পররাষ্ট্রনীতিতে দেশটি ঐতিহাসিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ও অ-জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে এসেছে। ভারত হলো মালদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী নিরাপত্তা সহযোগী, যিনি ১৯৮৮ সালের ‘অপারেশন ক্যাকটাস’–এ অভ্যুত্থান দমন করে দেশকে রক্ষা করেছিল।চীন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশাল বিনিয়োগ ও অবকাঠামো প্রকল্পের মাধ্যমে প্রভাব বাড়িয়েছে—যেমন সিনামালে ব্রিজ।পশ্চিমা দেশগুলো জলবায়ু অভিযোজন ও টেকসই উন্নয়ন খাতে প্রধান সহযোগী।

তবে ভারত–চীন প্রতিযোগিতা মালদ্বীপকে একটি ভূরাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত করেছে। কূটনৈতিকভাবে এই ছোট দেশটিকে এখন ভারত ও চীনের মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

মালদ্বীপের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো জলবায়ু পরিবর্তন। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর সামান্য বৃদ্ধি পেলেও তা একশ বছরের মধ্যে দেশটির বেশিরভাগ দ্বীপ ডুবিয়ে দিতে পারে। পাশাপাশি রাজনৈতিক মেরুকরণ, ঋণনির্ভরতা, এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ সামাজিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলছে।

তবুও সম্ভাবনা অনেক। মালদ্বীপ যদি টেকসই পর্যটন, ব্লু ইকোনমি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে পারে, তবে এটি একটি সবুজ উন্নয়ন মডেল রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে জলবায়ু নেতৃত্ব বজায় রেখে এবং আঞ্চলিক কূটনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করে দেশটি তার সার্বভৌমত্ব ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দুই-ই ধরে রাখতে পারবে।

মালদ্বীপ এক আশ্চর্য বৈপরীত্যের নাম—যেখানে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ও অস্তিত্বের সংগ্রাম পাশাপাশি অবস্থান করছে। একদিকে এটি বিশ্বপর্যটনের নন্দনকানন, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে এক বাস্তব সংকট। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক নির্ভরতার মধ্যেও মালদ্বীপ প্রমাণ করেছে তার অভিযোজনক্ষমতা ও মানবিক দৃঢ়তা। ভবিষ্যতে টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সচেতনতা ও কৌশলগত পররাষ্ট্রনীতি যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তবে মালদ্বীপ শুধু টিকে থাকবে না—বরং ছোট রাষ্ট্রগুলোর জন্য এক অগ্রগামী উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র:

United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Maldives Human Development Report.

World Bank. (2024). Maldives Economic Update: Resilience in the Blue Economy.

Commonwealth Secretariat. (2022). Governance and Climate Adaptation in Small Island States.

Transparency Maldives. (2023). State of Democracy in the Maldives.

Ministry of Foreign Affairs, Maldives. (2024). Foreign Policy Framework.

Paskal, C. (2021). The Indo-Pacific and the Strategic Future of the Maldives. Chatham House Report.

Mohamed, N. (2018). Maldives: A Historical Overview. Indian Ocean Studies Journal.

ট্যাঙ্গো, পাম্পাস আর বিপ্লবের দেশ: আর্জেন্টিনার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সম্ভাবনার প্রতিচ্ছবি

আর্জেন্টিনা—দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত এক বিস্ময়কর দেশ, যার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনীতি মিলেমিশে তৈরি করেছে লাতিন বিশ্বের এক অনন্য রূপকথা। ট্যাঙ্গোর আবেগ, আন্দেসের উচ্চতা, পাম্পাস তৃণভূমির বিস্তৃতি, প্যাটাগোনিয়ার শীতল নীরবতা এবং ফুটবলের অগ্নিশিখা—সব মিলিয়ে আর্জেন্টিনা কেবল একটি দেশ নয়, বরং এক অনন্য সাংস্কৃতিক সত্তা। এই দেশ ইউরোপীয় ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম শৃঙ্খলা আর লাতিন আমেরিকার আবেগময় আত্মাকে একত্রিত করে গড়ে তুলেছে নিজস্ব জাতীয় পরিচয়।

ভৌগলিক অবস্থান: