ইতিহাস ও দর্শন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: ধ্বংসের ছায়া থেকে নতুন বিশ্বব্যবস্থার উত্থান

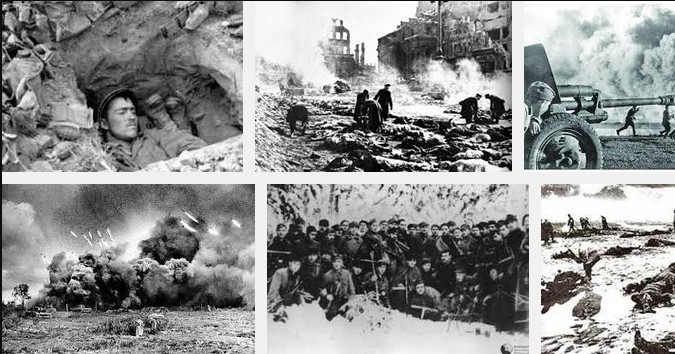

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯–১৯৪৫) ছিল মানব ইতিহাসে সংঘটিত সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক বিধ্বংসী যুদ্ধ, যেখানে বিশ্বের প্রায় সকল দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাংক, বিমান থেকে শুরু করে পারমাণবিক অস্ত্রের মতো ধ্বংসাত্মক প্রযুক্তির ব্যবহারের নজির স্থাপিত হয়েছিল । এই যুদ্ধটি ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ হিসেবেও পরিগণিত হয়; এতে আনুমানিক ৭০ থেকে ৮৫ মিলিয়ন (৭ থেকে ৮.৫ কোটি) মানুষের প্রাণহানি ঘটে, যার অধিকাংশই ছিলেন নিরীহ বেসামরিক জনগণ। অক্ষশক্তি (জার্মানি, ইতালি ও জাপান) এবং মিত্রশক্তি (যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স প্রভৃতি) — এ দুই জোট পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং ছয় বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ১৯৪৫ সালে মিত্রশক্তির বিজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই মহাযুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়, যা পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রেক্ষাপট: যুদ্ধের পটভূমি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিগুলো জার্মানির ওপর যেসব কঠোর শর্ত আরোপ করেছিল এবং পরবর্তীকালে সংঘটিত মহামন্দার কারণে ইউরোপ জুড়ে গভীর অসন্তোষ ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে জার্মানিতে অ্যাডল্ফ হিটলারের নাৎসি মতবাদ, ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ এবং জাপানে সাম্রাজ্যবাদী সামরিকতন্ত্র উদ্দীপিত হয়ে ক্ষমতায় আসে। ১৯৩০-এর দশকে একের পর এক আগ্রাসী পদক্ষেপ বিশ্বকে আবার যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, জাপান ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া দখল করে এবং ১৯৩৭ সালে চীনের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু করে; স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৬–৩৯) ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলো পরোক্ষভাবে লড়াইয়ের ময়দান পায়; আর নাৎসি জার্মানিঅস্ট্রিয়া ও সুডেটল্যান্ড অধিগ্রহণের মাধ্যমে ইউরোপে তাদের বিস্তারবাদী নীতি জোরদার করে। পশ্চিমা গণতান্ত্রিক শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্স শুরুতে হিটলারের এসব আগ্রাসন মোকাবিলায় তুষ্টিকরণ নীতি অনুসরণ করলেও ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করার পর আর উদাসীন থাকতে পারেনি। ফলস্বরূপ, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; এই ঘোষণার মাধ্যমে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে।

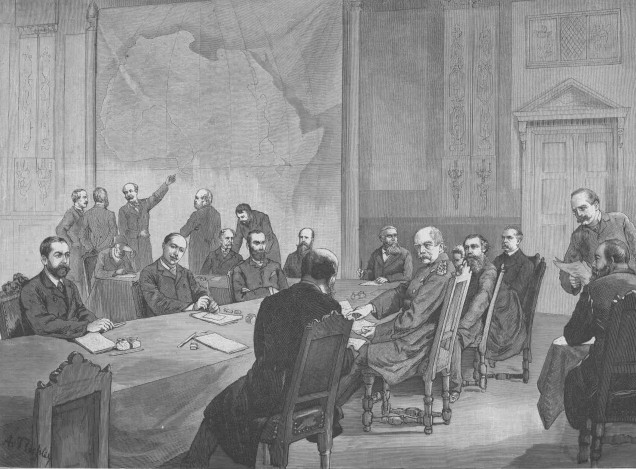

ছবি:নাৎসি বাহিনীর সাথে অ্যাডল্ফ হিটলার

ছবি:নাৎসি বাহিনীর সাথে অ্যাডল্ফ হিটলার

মূল ঘটনাপ্রবাহ (১৯৩৯–১৯৪৫)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছয় বছরে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া জুড়ে অসংখ্য সামরিক অভিযান ও গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে। সংক্ষিপ্তভাবে বছরের ক্রমানুসারে প্রধান ঘটনাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১৯৩৯: সেপ্টেম্বরে নাৎসি জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অল্পদিনের মধ্যেই পোল্যান্ড জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ইউরোপব্যাপী মহাসংঘাতের সূচনা হয়।

১৯৪০: জার্মানি পশ্চিম ইউরোপে ঝড় তোলা অভিযান চালায়। এপ্রিল-মে মাসে ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখলের পর মে-জুনে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস হয়ে ফ্রান্সকে পরাস্ত করে জুনের মাঝামাঝিতে প্যারিস অধিকার করে। ফ্রান্স পতনের পর ব্রিটেন এককভাবে নাৎসি হামলার মোকাবিলা করতে থাকে; একই বছরের শেষভাগে অনুষ্ঠিত “ব্যাটল অফ ব্রিটেন” চলাকালে রয়েল এয়ার ফোর্স জার্মান লুফওয়াফের ভয়াবহ বিমান আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

১৯৪১: নাৎসি জার্মানি ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়নে আকস্মিক আক্রমণ (অপারেশন বার্বারোসা) শুরু করে, যার মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপে বিশাল এক নতুন যুদ্ধফ্রন্ট খুলে যায়। অন্যদিকে, একই বছরের ৭ ডিসেম্বর জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই নৌঘাঁটি পার্ল হারবারসহ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ ও মার্কিন স্থাপনাগুলিতে আকস্মিক আক্রমণ চালায়। যুক্তরাষ্ট্র এই ঘটনার পর আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ সত্যিকার অর্থেই বৈশ্বিক রূপ লাভ করে।

১৯৪২: বছরের প্রথমার্ধে অক্ষশক্তি তাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখলেও বছরের মাঝামাঝি থেকে যুদ্ধের মোড় ঘুরতে শুরু করে। জুন ১৯৪২-এ মার্কিন নৌবাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরে মিডওয়ে দ্বীপের যুদ্ধে জাপানের নৌ-বহরকে পরাজিত করে, যা জাপানের আগ্রাসন থামিয়ে দেয়। ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে একই সময়ে নাৎসি বাহিনী স্টালিনগ্রাদ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে, যদিও বছরের শেষে এসে সেখানে তাদের অগ্রগতি থেমে যায় এবং মিত্রশক্তির প্রতিরোধ জোরদার হতে শুরু করে।

১৯৪৩: এই বছরটিতে মিত্রশক্তি বিভিন্ন ফ্রন্টে পাল্টা আক্রমণে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফেব্রুয়ারিতে স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ সমাপ্ত হয় মিত্রশক্তির বিজয়ের মাধ্যমে – এই ভয়াবহ সংঘর্ষে সোভিয়েত লালফৌজ নাৎসি বাহিনীর অগ্রযাত্রা সম্পূর্ণরূপে থামিয়ে দেয়। মে মাসে উত্তর আফ্রিকায় জার্মানি-ইতালির যৌথ বাহিনী পরাজিত হয় এবং মিত্রশক্তি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল নিরাপদ করে। জুলাই মাসে মিত্র বাহিনী ইতালির সিসিলি দ্বীপে অবতরণ করে এবং সেপ্টেম্বরে ইতালির ফ্যাসিস্ট সরকার আত্মসমর্পণ করে (ইতালি এরপর মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেয়)। একই সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপে ক্রমাগত নাৎসিদের পিছু হটতে বাধ্য করতে থাকে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্র বাহিনী দ্বীপে দ্বীপে জাপানিদের পরাস্ত করে অগ্রসর হয়।

১৯৪৪: মিত্রশক্তি সর্বাত্মক আক্রমণের মাধ্যমে জয়ের পথে অগ্রসর হতে থাকে। ৬ জুন মিত্র বাহিনী ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে ঐতিহাসিক ডি-ডে অবতরণ পরিচালনা করে এবং পশ্চিম ইউরোপ মুক্ত করার অভিযান শুরু করে। পূর্বদিকে সোভিয়েত সেনারা নাৎসিদের থেকে নিজেদের হারানো ভূখণ্ড ফিরে পেতে থাকেন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো নাৎসি কবল থেকে মুক্ত হতে থাকে। একইসময়ে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌবাহিনী জাপানের নৌশক্তিকে কার্যত ধ্বংস করে দেয় এবং একের পর এক কৌশলগত দ্বীপ দখলে নিয়ে জাপানের মূল ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। বছরের শেষ নাগাদ অক্ষশক্তি প্রায় প্রতিটি ফ্রন্টে রক্ষণাত্মক অবস্থানে সংকুচিত হয়ে পড়ে।

১৯৪৫: যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে মিত্রশক্তি সক্রিয়ভাবে অক্ষশক্তির হৃদপিণ্ডে আঘাত হানে। জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে পশ্চিম দিক থেকে ব্রিটিশ-আমেরিকান ও পূর্ব দিক থেকে সোভিয়েত বাহিনী জার্মান ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। ৩০ এপ্রিল নাৎসি নেতা অ্যাডলফ হিটলার আত্মহত্যা করেন; তার পরপরই ৮ মে নাৎসি জার্মানি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে এবং ইউরোপে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু জাপান এখনও আত্মসমর্পণে রাজি হচ্ছিল না। অবশেষে আগস্ট ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে হিরোশিমা (৬ আগস্ট) ও নাগাসাকিতে (৯ আগস্ট) দুটো পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৮ আগস্ট মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। এই যুগপৎ আঘাতে জাপানীয় সরকার সম্পূর্ণ বিচলিত হয়ে পড়ে এবং ১৫ আগস্ট ১৯৪৫ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেয়। ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে।

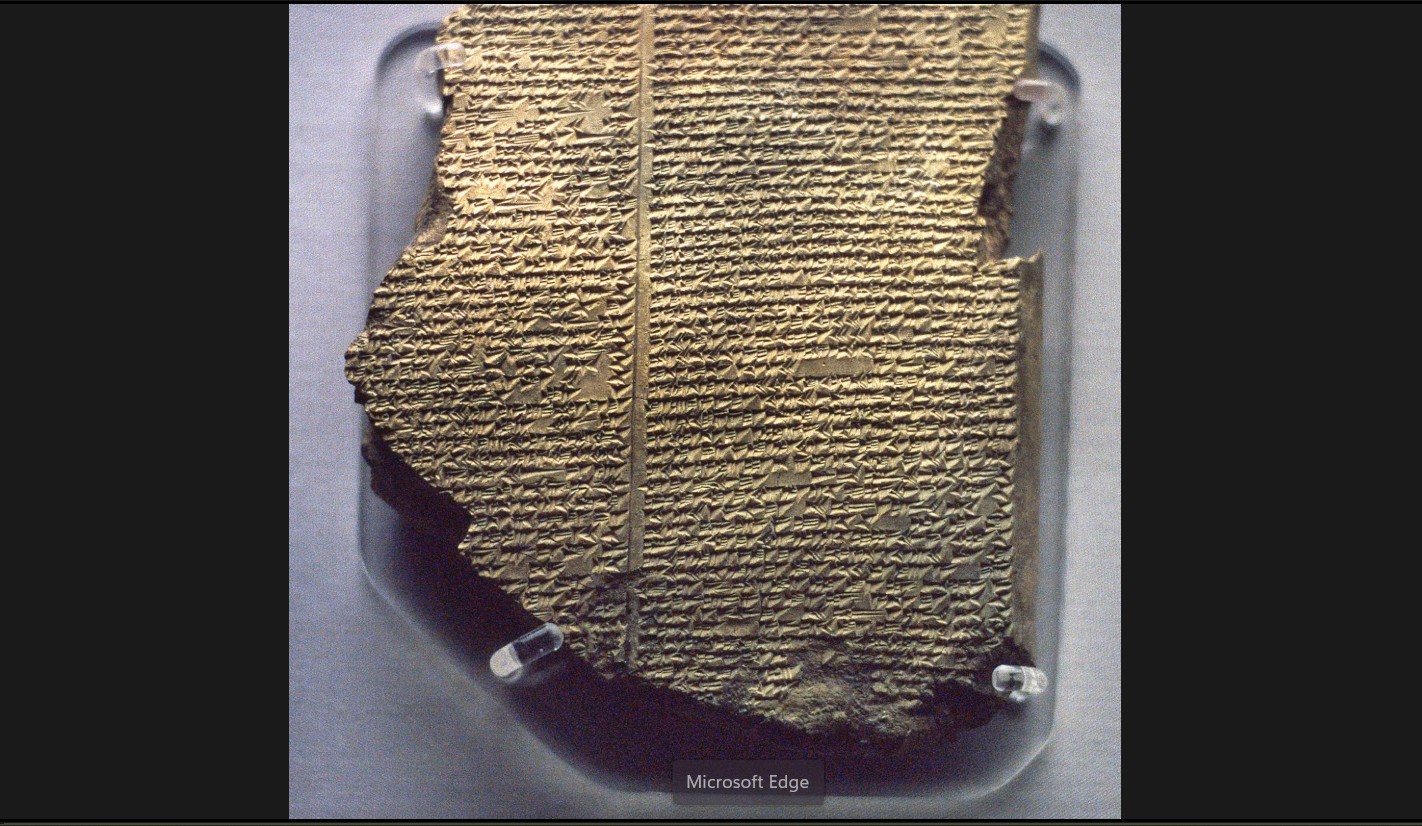

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু ঐতিহাসিক ছবি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু ঐতিহাসিক ছবি।

যুদ্ধের ফলাফল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি বিশ্বের জন্য গভীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। যুদ্ধশেষে বিশ্ব মানচিত্র পুনর্সংগঠিত হয় এবং ক্ষমতার ভারসাম্য ও সমাজের বিন্যাস নতুনভাবে রূপ পায়। নিচে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি ও প্রভাবগুলো আলোচনা করা হলো।

রাজনৈতিক ফলাফল

দুটি পরাশক্তির উত্থান ও শীতল যুদ্ধ:দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি বিশ্ব রাজনীতি ও ক্ষমতার কাঠামোকে আমূল পরিবর্তন করে দেয়। যুদ্ধ-পূর্ব পৃথিবীতে ইউরোপের একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বৈশ্বিক রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করলেও, যুদ্ধের পরে সেই পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের স্থান পূরণে আবির্ভূত হয় দুটি নতুন পরাশক্তি — গণতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

একসময়ের মিত্র এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শ দ্রুত বৈরিতার জন্ম দেয়। এর ফলে পৃথিবী প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে শীতল যুদ্ধের মাধ্যমে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লকে বিভক্ত থাকে — একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক জোট এবং অন্যদিকে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন পূর্ব ব্লক। এই সময়ে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো সোভিয়েত প্রভাবাধীন কমিউনিস্ট শাসনে চলে যায়, আর পশ্চিম ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সহযোগিতায় একত্রিত হয়। নাৎসি জার্মানির দখলীকৃত ভূখণ্ড বিভাজনের ফলে জার্মানি দুই ভাগে বিভক্ত হয় — পূর্ব জার্মানি (সোভিয়েত প্রভাবাধীন) ও পশ্চিম জার্মানি (মার্কিন প্রভাবাধীন)।

শীতল যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ছিল সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ এড়িয়ে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা, গুপ্তচরবৃত্তি, মহাকাশ প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রক্সি যুদ্ধ পরিচালনা। ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোট এবং ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত-নেতৃত্বাধীন ওয়ারশ চুক্তি গঠিত হওয়ায় পৃথিবী দুটি শক্তিশালী সামরিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভাজন কয়েক দশক ধরে বিশ্ব রাজনীতিতে উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তা বজায় রাখে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিপথ নির্ধারণ করে।

জাতিসংঘের সৃষ্টি: বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে বৈশ্বিক শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ (United Nations) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংলাপ, সহযোগিতা ও সংঘর্ষ প্রতিরোধের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ শুরু করে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী আসন বিজয়ী পরাশক্তিগুলো – যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও চীন – নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, যা তাদেরকে বৈশ্বিক নিরাপত্তা ইস্যুতে ভেটোসহ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করে।

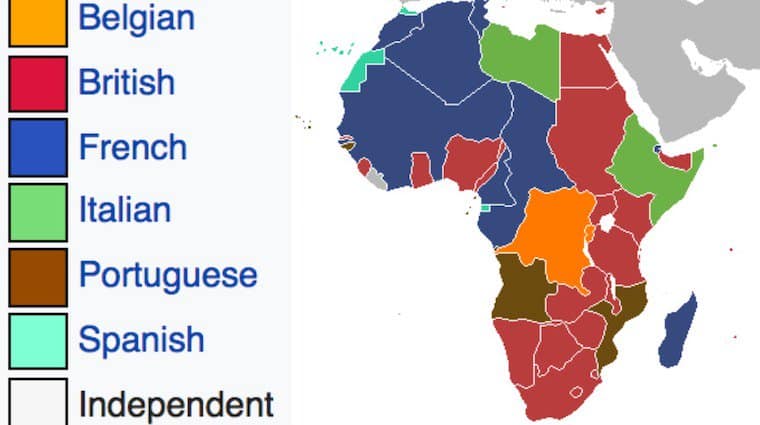

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পতন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী দেশগুলোকে (যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম) অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে দুর্বল করে দেয়। এর ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ উপনিবেশে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হয় এবং যুদ্ধশেষের মাত্র দুই দশকের মধ্যে ভারত (১৯৪৭), ইন্দোনেশিয়া (১৯৪৫), পাকিস্তান (১৯৪৭), মায়ানমার/বার্মা (১৯৪৮), সিলন/শ্রীলংকা (১৯৪৮), ঘানা (১৯৫৭), আলজেরিয়া (১৯৬২) ইত্যাদি বহু নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয়। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে এসব দেশের উদয়কে ডিকলোনাইজেশন (পূর্ব উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা লাভ) প্রক্রিয়া বলা হয়, যা বিশ্ব রাজনীতিতে ইউরোপের শতাব্দীপ্রাচীন প্রাধান্যের অবসান ঘটায়।

অর্থনৈতিক ফলাফল

যুদ্ধধ্বস্ত অর্থনীতি ও মার্কিন আধিপত্য: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপ ও এশিয়ার প্রায় সমস্ত বড় অর্থনীতিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে যায়। যুদ্ধশেষে জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে কলকারখানা ও অবকাঠামো বিধ্বস্ত হওয়ায় খাদ্য ও জ্বালানির মারাত্মক সংকট দেখা দেয়; ১৯৪৫-৪৬ সালের শীতকালে এসব অঞ্চলে অনেক মানুষকেই অনাহার ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল। এর বিপরীতে, যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দূরে থাকায় এবং যুদ্ধ অর্থনীতির জোয়ারে সক্রিয় থাকায় আমেরিকা অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে যায়। ফলস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় অর্থনৈতিক শক্তি এবং শিল্পোৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

ইউরোপ পুনর্গঠন ও মার্শাল পরিকল্পনা : যুদ্ধের পর ধ্বংসপ্রায় পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতি পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্র উদার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালে চালু করা মার্শাল পরিকল্পনার আওতায় যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোকে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার অর্থসহায়তা ও বিনিয়োগ দেয়, যার ফলে এসব দেশ দ্রুত শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার শুরু করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এই সহযোগিতার ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালির মতো দেশগুলো ১৯৫০-এর দশকে উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। বৈশ্বিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে মিত্রশক্তি একই সময়ে ব্রেটন উডস সম্মেলনের (১৯৪৪) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ও বিশ্বব্যাংকের মতো সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করে, যাতে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে আর্থিক কাঠামো ও সহযোগিতা নিশ্চিত হয়।পশ্চিম ইউরোপ আমেরিকার সাহায্যে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালেও পূর্ব ইউরোপ সোভিয়েত প্রভাবক্ষেত্রে থাকায় সেখানকার পুনর্গঠন হয় ভিন্ন আদর্শে ও তুলনামূলকভাবে ধীরগতিতে।

জাপানের পুনর্জাগরণ: প্রশান্ত মহাসাগরে পরাজয়ের পর যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে সাময়িকভাবে দখলে নিয়ে দেশটিতে রাজনৈতিক-اقتصادی সংস্কার কার্যকর করে। মার্কিন সহায়তায় যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান তার শিল্পকারখানা ও অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনীতিকে সচল করে তোলে। ১৯৫০-৬০ দশকে জাপান দ্বিগুণ তালে শিল্পোৎপাদন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটিয়ে একটি অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে জাপান বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রনিকস, গাড়ি নির্মাণসহ বিভিন্ন খাতে নেতৃস্থানীয় দেশের তালিকায় উঠে আসে, যা যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মিরাকলের একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

সামাজিক ফলাফল

মানবিক বিপর্যয় ও গণহত্যার ক্ষত: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মানবিক মূল্য ছিল অবর্ণনীয়। আনুমানিক ৭ থেকে ৮.৫ কোটি মানুষ এই যুদ্ধে নিহত হন, যার মধ্যে অর্ধের বেশি ছিলেন সাধারণ নিষ্পাপ নাগরিক। নাৎসি জার্মানির শাসনামলে সংঘটিত হলোকাস্ট মানব ইতিহাসে জঘন্যতম গণহত্যার উদাহরণ – প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নাৎসি বাহিনী পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে, পাশাপাশি রোমানীয়, পোলীয়, রুশ ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী, যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধেও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল। যুদ্ধশেষে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালতে (উদাহরণ: নুরেমবার্গ বিচার, টোকিও বিচার) নাৎসি ও জাপানি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে বিচার অনুষ্ঠিত হয়। এসব বিচার মানব ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দকেও জবাবদিহি করতে হবে।

নাৎসি জার্মানির শাসনামলে সংঘটিত-নির্মম হলোকাস্ট এর একটি ভয়াবহ চিত্র।

নাৎসি জার্মানির শাসনামলে সংঘটিত-নির্মম হলোকাস্ট এর একটি ভয়াবহ চিত্র।

উদ্বাস্তু সংকট ও জনসংখ্যাগত পরিবর্তন: যুদ্ধের ফলস্বরূপ কোটি কোটি মানুষ গৃহহীন ও وطنছাড়া হয়ে পড়ে। ইউরোপের নানা সীমান্ত পরিবর্তন, জাতিগত সংঘাত ও প্রতিশোধের মাশুল হিসেবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হতে হয়েছিল। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে যুদ্ধের পর প্রায় ১ থেকে ২ কোটি মানুষকে তাদের জন্মভূমি থেকে বাধ্যতামূলকভাবে উৎখাত করা হয় – এর মধ্যে নৌৎসিজের অধীনস্থ পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব প্রুশিয়া ইত্যাদি অঞ্চল থেকে জার্মান বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠীকে জোরপূর্বক জার্মানিতে পাঠানো এবং পূর্ব পোল্যান্ড থেকে লক্ষাধিক পোলিশকে নিজ দেশ ছাড়তে বাধ্য করা উল্লেখযোগ্য। একই সাথে যুদ্ধকালীন নির্যাতন থেকে বেঁচে যাওয়া ইউরোপীয় ইহুদিরা নিজ নিজ জন্মভূমিতে নিরাপত্তাহীন বোধ করায় বহু ইহুদি শরণার্থী মধ্যপ্রাচ্যের প্যালেস্টাইনে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এর প্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে, যা পরে আরব-ইসরায়েল সংঘাতের সূত্রপাত করে। বিশ্বের অন্যান্য যুদ্ধোত্তর সময়ে প্রচুর জনগোষ্ঠী নিজ দেশে বা দেশের বাইরে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়, যা আধুনিক বিশ্বের জনসংখ্যাগত বিন্যাসকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছে।

নারীর ভূমিকা ও সামাজিক পরিবর্তন: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশের নারীসমাজ সমগ্রভাবে কর্মক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা পালন করে। পুরুষরা সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ায় মহিলা কর্মীরা কারখানা, পরিবহন, চিকিৎসাসেবা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রসমূহে বিপুল সংখ্যায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যা আগে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের অধিকারভুক্ত কর্মক্ষেত্র ছিল। এই পরিস্থিতি নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় এবং যুদ্ধোত্তর বিশ্বে বিভিন্ন দেশে নারীর অধিকার আন্দোলন ও সমাজে নারীর অবস্থান উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ বহু দেশে যুদ্ধের পরপরই কর্মজীবী নারীদের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে যায় এবং নারীরা ভোটাধিকারের মতো রাজনৈতিক অধিকারের জন্যও জোরালো দাবি ওঠাতে শুরু করে। যুদ্ধের ভয়াবহতার পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক সম্প্রদায় মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করে; ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ সভায় সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়, যাতে বিশ্বের সব মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার আদর্শ স্থাপন করা হয়। এছাড়া যুদ্ধরত পক্ষগুলোর আচরণবিধি উন্নত করার উদ্দেশ্যে জেনেভা কনভেনশনসমূহ ১৯৪৯ সালে পুনর্বিবেচনা ও সম্প্রসারিত হয়। বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামাজিক অভিঘাত মানবসমাজকে শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে গভীর শিক্ষা দিয়ে গেছে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব সভ্যতার এক ক্রান্তিকালের সূচনা করে। এই যুদ্ধের ফলে একদিকে জাতিসমূহ তাদের সমষ্টিগত নিরাপত্তার জন্য জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে, অন্যদিকে নবস্বাধীন দেশগুলোর উত্থান বিশ্বরাজনীতিতে উপনিবেশ-উত্তর যুগের সূচনা করে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যেমন পরমাণু শক্তির আবিষ্কার নতুন দ্বন্দ্ব ও ভীতির সৃষ্টি করেছে, তেমনি মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও যুদ্ধ পরবর্তী প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। নতুন শক্তির ভারসাম্য, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, সামরিক জোট বিন্যাস ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যবস্থা পুনর্নিমাণ হয়, যা আধুনিক বিশ্বের গতিধারা নির্ধারণে মৌলিক ভূমিকা রেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা মানবজাতিকে একদিকে বিধ্বংসী যুদ্ধের মাশুল এবং অপরদিকে বৈশ্বিক সহযোগিতার মূল্য দুটোই শিখিয়েছে, যা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পথনির্ধারণে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

গিলগামেশ থেকে মিস্ত্রাল: সাহিত্যের হাজার বছরের যাত্রা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে লিখিত সাহিত্যের সূচনা ঘটে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায়। বর্তমানে পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্যকর্মগুলোর মধ্যে ‘গিলগামেশ মহাকাব্য’কে সাধারণত প্রথম মহৎ সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও এর চেয়েও পুরোনো কিছু সংক্ষিপ্ত রচনা টিকে আছে যেমন ‘কেশ মন্দির স্তোত্র’ এবং ‘শুরুপ্পাকের উপদেশ’ তবুও ব্যাপ্তি, দার্শনিক গভীরতা ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কারণে গিলগামেশ মহাকাব্য মানবসাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য স্থান দখল করে আছে।

এই মহাকাব্য শুধু প্রাচীন সভ্যতার চিন্তাভাবনাই নয়, বরং পরবর্তী বহু সাহিত্যধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে বলে গবেষকদের ধারণা। গ্রিক সাহিত্যকর্ম ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’, আলেকজান্ডার রোমান্স সাহিত্য এবং হিব্রু বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্টেও গিলগামেশের প্রভাবের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। এসব সাহিত্যকর্ম আজও নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যের আরেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো প্রোভেন্সাল সাহিত্য, যা মূলত দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের প্রোভেন্স অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যবহৃত অক্সিতাঁ বা প্রোভেন্সাল ভাষায় রচিত। একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সাহিত্যের স্বর্ণযুগ ছিল, যখন এর কবিতা সৌন্দর্য, শৈল্পিক উৎকর্ষ এবং ভাবের বৈচিত্র্যে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সাহিত্যে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। বিশেষত রাজকীয় প্রেম বা চিভ্যালরিক ভালোবাসার আদর্শ এই সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

প্রোভেন্সাল সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন সম্ভবত দশম শতকের একটি কবিতাংশ। তবে এর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বোয়েথিয়াসের ‘অন দ্য কনসোলেশন অব ফিলোসফি’ গ্রন্থের অক্সিতাঁ ভাষায় অনুবাদ। একাদশ শতকের শেষভাগে আকুইটেইনের ডিউক উইলিয়াম নবম প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রোভেন্সাল কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর গান ও স্তবকগুলো প্রেম, অনুশোচনা ও জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়ে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করে।

সমসাময়িক লাতিন ইতিহাসবিদরা জানান, প্রোভেন্সাল কবিতার শুরুর দিকের শিল্পীরা ছিলেন ‘জগলার’ বা ‘জঁগুলার’ শ্রেণির মানুষ—যারা গান, আবৃত্তি ও কসরতের মাধ্যমে দর্শকদের বিনোদন দিতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণি থেকেই উন্নত রুচির কবি ‘ত্রুবাদুর’-দের উত্থান ঘটে। তারা অভিজাত সমাজের ভাষায় সূক্ষ্ম সাহিত্য রচনা করতেন এবং অনেক সময় নিজেরাও উচ্চবংশীয় অভিজাত ছিলেন।

ত্রুবাদুরদের প্রেমের গান মধ্যযুগীয় প্রোভেন্সাল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে বিবেচিত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক বিবাহের কারণে অভিজাত নারীরা প্রণয়প্রার্থী দরবারিদের কবিতা ও গানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। সামাজিক মর্যাদার ব্যবধান থাকায় কবিরা অত্যন্ত সংযত ও মার্জিত ভাষায় ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। এই ‘কোর্টলি লাভ’-এর আদর্শ ইউরোপীয় সাহিত্য ও সামাজিক আচরণে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

দ্বাদশ শতকে সেরকামঁ, মারকাব্রু, জফ্রে রুদেল, বার্নার দ্য ভঁতাদুর এবং বেরত্রঁ দ্য বোর্নের মতো কবিরা প্রোভেন্সাল কবিতাকে বহুমাত্রিক রূপ দেন। পরবর্তীকালে আরনো দানিয়েল, গিরো দ্য বোর্নেল, পেইর বিদাল ও ফোলকে দ্য মার্সেইসহ বহু কবি ভাষা, ছন্দ ও ভাবের পরীক্ষানিরীক্ষায় এই সাহিত্যধারাকে সমৃদ্ধ করেন।

তবে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে আলবিজোয়ান ক্রুসেড প্রোভেন্সাল সাহিত্যের ওপর ভয়াবহ আঘাত হানে। দক্ষিণ ফ্রান্সের বহু অভিজাত পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়, ফলে ত্রুবাদুরদের পৃষ্ঠপোষকতা বিলুপ্ত হয়। অনেক কবি স্পেন ও ইতালিতে আশ্রয় নেন। ধীরে ধীরে প্রোভেন্সাল ভাষার পরিবর্তে স্থানীয় উপভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে এবং মূল ধারার কবিতা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ত্রুবাদুর কবিতার পাশাপাশি প্রোভেন্সাল সাহিত্যে ‘শঁসোঁ দ্য জেস্ত’, রোমাঞ্চকর উপন্যাস, ‘নোভা’ নামের সংক্ষিপ্ত কাহিনি এবং দীর্ঘ রোমান্সেরও সমৃদ্ধ ধারা ছিল। ‘জিরার দ্য রুশিলোঁ’ কিংবা ‘ফ্লামাঁকা’ নামের দীর্ঘ কবিতাগুলো মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা, প্রেম ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের জীবন্ত দলিল হিসেবে বিবেচিত।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে প্রোভেন্সাল সাহিত্য মূলত ধর্মীয় ও নীতিশিক্ষামূলক রচনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে ফরাসি বিপ্লবের পর মধ্যযুগীয় এই ঐতিহ্যের প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ১৮৫৪ সালে ‘ফেলিব্রিজ’ নামের একটি সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা ঘটে, যার লক্ষ্য ছিল অক্সিতাঁ ভাষার পুনর্জাগরণ।

এই আন্দোলনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন কবি ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল। তাঁর মহাকাব্যিক কবিতা ‘মিরেইও’ ও ‘কালাঁদো’ প্রোভেন্সাল সাহিত্যের নবজাগরণের প্রতীক হয়ে ওঠে। ভাষা ও সংস্কৃতিতে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯০৪ সালে তিনি নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।

সূত্র: ব্রিটানিকা

ইতিহাসের কুচক্রী নারী: ঘষেটি বেগম, যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ডেকে এনেছিল বাংলার পতন

বাংলার ইতিহাসে এমন কিছু চরিত্র রয়েছে, যাদের নাম শুনলেই ভেসে ওঠে বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পেছনে মীর জাফরের নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হলেও, পর্দার আড়ালের মূল কুচক্রী হিসেবে যার নাম আসে, তিনি হলেন নবাব আলীবর্দী খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা মেহের-উন-নিসা, যিনি ইতিহাসে 'ঘষেটি বেগম' নামেই কুখ্যাত। তার লাগামহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষই পলাশীর যুদ্ধের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

ঘষেটি বেগম ছিলেন নবাব আলীবর্দী খানের তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তার কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। আলীবর্দী খান তার তিন কন্যাকেই তার বড় ভাই হাজি আহমেদের তিন পুত্রের সাথে বিবাহ দেন। ঘষেটি বেগমের স্বামী ছিলেন ঢাকার নায়েব-নাজিম নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান। নিঃসন্তান হওয়ায় ঘষেটি বেগম তার ছোট বোনের সন্তান ইকরামউদ্দৌলাকে দত্তক নেন এবং তাকেই বাংলার ভবিষ্যৎ নবাব হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।

সিরাজের প্রতি বিদ্বেষ

কিন্তু নবাব আলীবর্দী খান তার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র, কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। নবাবের এই সিদ্ধান্ত ঘষেটি বেগম কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। অল্প বয়সেই তার দত্তক পুত্র ইকরামউদ্দৌলার মৃত্যু হলে তার নবাব বানানোর স্বপ্ন ভেঙে যায় এবং তিনি এর জন্য সিরাজউদ্দৌলাকেই দায়ী করতে শুরু করেন। একই সময়ে তার স্বামী নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানেরও মৃত্যু হলে ঘষেটি বেগম আরও বেশি ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন।

ষড়যন্ত্রের জাল বোনা

সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ঘষেটি বেগম মরিয়া হয়ে ওঠেন। তিনি তার সমস্ত ধনসম্পদ ও প্রভাব কাজে লাগিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেন। তিনি মতিঝিলের প্রাসাদে বসে নবাবের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী চক্র গড়ে তোলেন, যেখানে যোগ দেন মীর জাফর, রাজবল্লভ, জগৎ শেঠের মতো ক্ষমতালোভী ব্যক্তিরা। তারা সবাই সিরাজের তরুণ নেতৃত্ব ও কঠোর শাসনে অসন্তুষ্ট ছিলেন।

ঘষেটি বেগমই ছিলেন এই চক্রের মূল চালিকাশক্তি ও অর্থ জোগানদাতা। তিনি জানতেন, শুধু দেশীয় অমাত্যদের দিয়ে এই কাজ হবে না, তাই তিনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথেও গোপন যোগাযোগ স্থাপন করেন।

পলাশীর পতন ও শেষ পরিণতি

ঘষেটি বেগমের এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রই পলাশীর যুদ্ধের মঞ্চ প্রস্তুত করে। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে। কিন্তু ঘষেটি বেগমের শেষ রক্ষা হয়নি। মীর জাফর নবাব হওয়ার পর ঘষেটি বেগমকে তার পথের কাঁটা হিসেবে দেখতে শুরু করেন। মীর জাফর প্রথমে তাকে বন্দী করেন এবং পরে তার পুত্র মীরনের নির্দেশে মুর্শিদাবাদের কাছে বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকাডুবিতে ঘষেটি বেগমকে হত্যা করা হয়।

ঘষেটি বেগম এমন এক ট্র্যাজিক চরিত্র, যিনি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিহিংসা ও ক্ষমতার লোভে নিজের পরিবারের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, গোটা বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। তার সেই কুচক্রের আগুনই শেষ পর্যন্ত তাকেও গ্রাস করে, কিন্তু তার আগেই বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

যেভাবে ইউরোপের ধ্বংসস্তূপে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ হয়ে উঠলো আমেরিকা!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ইতিহাসের এক এমন প্রলয়ঙ্করী অধ্যায় যা কেবল লক্ষ লক্ষ প্রাণই কেড়ে নেয়নি, বদলে দিয়েছিল গোটা পৃথিবীর মানচিত্র ও ক্ষমতার ভারসাম্য। ইউরোপ যখন এই যুদ্ধের আগুনে পুড়ছিল, তখন আটলান্টিকের ওপারে থাকা একটি দেশ সুচতুরভাবে নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছিল। সেই দেশটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকা। একসময়কার দেনাদার এই দেশটিই একটি মাত্র যুদ্ধের ডামাডোলে পরিণত হয় বিশ্বের এক নম্বর অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে।

যুদ্ধের সূচনা ও আমেরিকার নিরপেক্ষতা

১৯১৪ সালে অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্দের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যখন ইউরোপের দুই বৃহৎ শক্তি—মিত্রশক্তি (ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া) এবং কেন্দ্রীয় শক্তি (জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, অটোমান সাম্রাজ্য)—এক বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তখন আমেরিকা নিজেদেরকে এই সংঘাত থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ঘোষণা করে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের স্লোগানই ছিল, "তিনি আমাদের যুদ্ধ থেকে দূরে রেখেছেন।"

আমেরিকার অর্থনৈতিক উত্থান

আমেরিকা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ থাকলেও, অর্থনৈতিকভাবে তারা এই যুদ্ধকে এক বিশাল ব্যবসায়িক সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। যুদ্ধরত ইউরোপীয় দেশগুলোর, বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের, তখন খাদ্যের গুদাম থেকে শুরু করে অস্ত্রের কারখানা—সবকিছুই প্রয়োজন। আমেরিকা হয়ে ওঠে তাদের প্রধান সরবরাহকারী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের কাছে জাহাজ ভর্তি করে অস্ত্র, গোলা-বারুদ, খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়। ইউরোপ যখন তার সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ দিয়ে এই যুদ্ধের আগুন জ্বালাচ্ছিল, সেই সম্পদগুলোই সরাসরি স্থানান্তরিত হচ্ছিল আমেরিকার কোষাগারে। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে, যে আমেরিকা ছিল বিশ্বের অন্যতম ঋণগ্রস্ত দেশ, সেই দেশই পরিণত হয় বিশ্বের বৃহত্তম ঋণদাতা দেশে।

যেভাবে আমেরিকা যুদ্ধে জড়ালো

তবে এই ব্যবসায়িক নিরপেক্ষতা বেশিদিন টেকেনি। জার্মানি যখন 'আনরেস্ট্রিক্টেড সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার' (অবাধ সাবমেরিন যুদ্ধ) ঘোষণা করে, তখন পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। জার্মান সাবমেরিনগুলো আটলান্টিকে মিত্রশক্তির জাহাজগুলোকে নির্বিচারে ডোবাতে শুরু করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল 'লুসিতানিয়া' নামক একটি ব্রিটিশ জাহাজ, যা ডোবানোর ফলে অনেক আমেরিকান নাগরিকও প্রাণ হারান।

কিন্তু আমেরিকার যুদ্ধে যোগদানের চূড়ান্ত কারণটি ছিল 'জিমারম্যান টেলিগ্রাম'। এই গোপন বার্তায় জার্মানি মেক্সিকোকে প্রস্তাব দেয় যে, মেক্সিকো যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়, তবে জার্মানি মেক্সিকোকে তার হারানো অঞ্চল (টেক্সাস, অ্যারিজোনা) পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। এই টেলিগ্রাম ফাঁস হওয়ার পর আমেরিকান জনমত পুরোপুরি জার্মানির বিরুদ্ধে চলে যায়।

যুদ্ধের পরিণতি ও নতুন বিশ্বশক্তি

১৯১৭ সালে আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের তাজা সৈন্য এবং অঢেল সামরিক সরঞ্জাম মিত্রশক্তির বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হয়, কিন্তু ততদিনে ইউরোপ সম্পূর্ণ দেউলিয়া। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শিল্প-কারখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত এবং তারা আমেরিকার কাছে বিপুল ঋণে জর্জরিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটেনের কাছ থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট কেড়ে নেয় এবং তা পরিয়ে দেয় আমেরিকার মাথায়। ইউরোপের ধ্বংসযজ্ঞের উপর দাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবির্ভূত হয় পৃথিবীর নতুন এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে, যে অবস্থান তারা আজও ধরে রেখেছে।

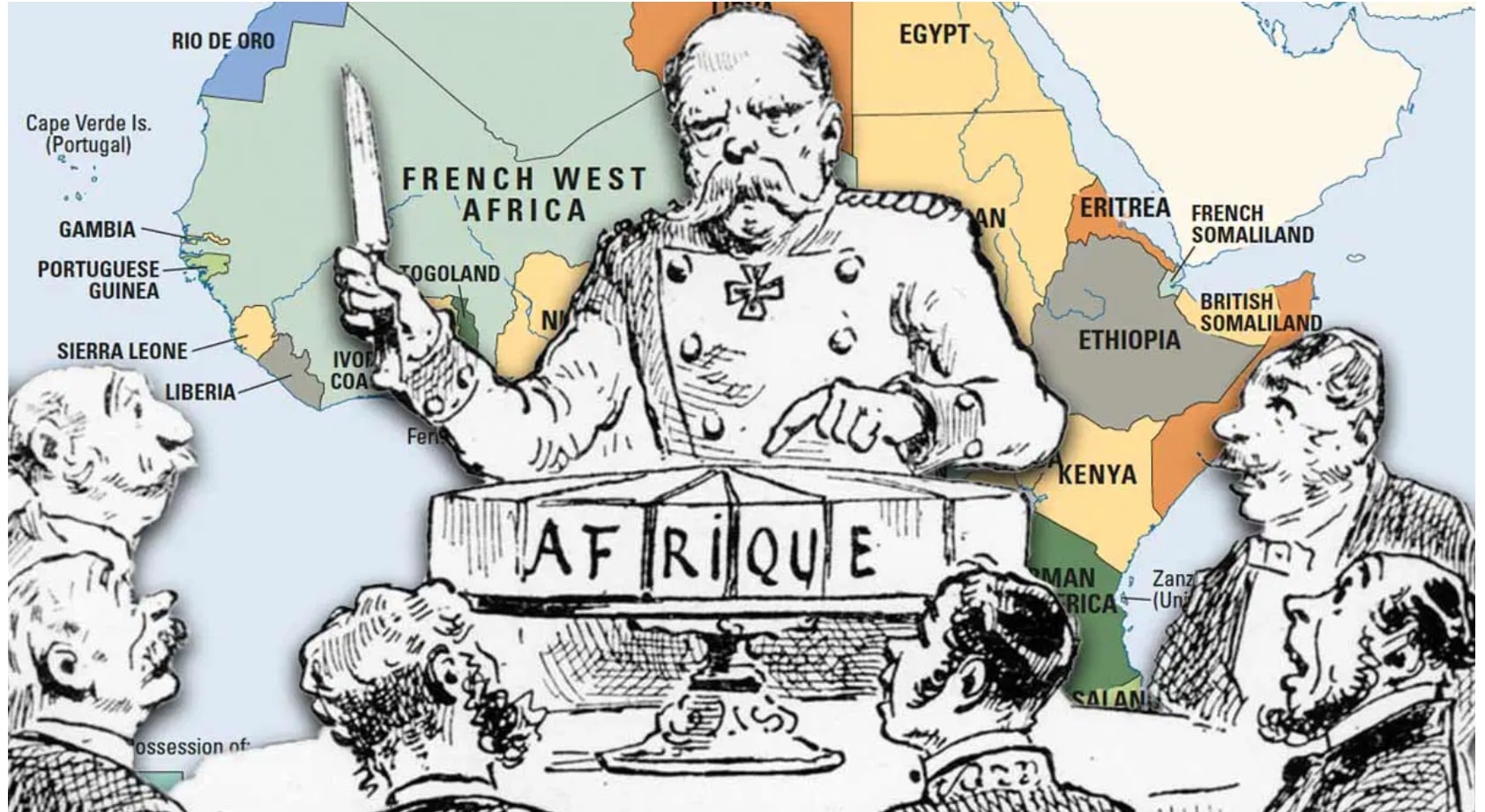

মশলা কিনতে এসে দেশ দখল: যেভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাইভেট আর্মি!

কল্পনা করুন এমন একটি প্রাইভেট কোম্পানির কথা, যা এতটাই শক্তিশালী যে সে তার গ্রাহকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, দেশ দখল করে ফেলতে পারে এবং এক পর্যায়ে ৪০০ মিলিয়ন মানুষের ওপর রাজত্ব কায়েম করে। এটি কোনো কল্পকাহিনী নয়, এটি ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত এবং প্রভাবশালী কোম্পানি—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গল্প।

শুরুটা হয়েছিল শুধু মশলার লোভে

১৬০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, নিউ ইয়ারের ঠিক আগের রাতে। রানি এলিজাবেথ লন্ডনের একদল ব্যবসায়ীকে 'দ্য গভর্নর অ্যান্ড কোম্পানি অফ মার্চেন্টস অফ লন্ডন ট্রেডিং ইনটু দ্য ইস্ট ইন্ডিজ' বা সংক্ষেপে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি কোম্পানি খোলার অনুমতি দেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই সরল—পূর্বের দেশগুলো, বিশেষ করে ভারতবর্ষ ও সাউথ-ইস্ট এশিয়া থেকে মশলা (মরিচ, দারুচিনি, জিরা) কিনে এনে ইউরোপে চড়া দামে বিক্রি করা। তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্রিটিশরা ডাচ, পর্তুগিজ ও স্প্যানিশদের থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। এই কোম্পানি ছিল সেই পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা মাত্র।

ভাগ্যবশত ভারতবর্ষে আগমন

কোম্পানির প্রথম জাহাজগুলো ইন্দোনেশিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করে, কারণ সেখানেই মশলার ভাণ্ডার ছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্যে ডাচদের একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে ব্রিটিশরা সেখানে ভিড়তে না পেরে বাধ্য হয়েই ভারতবর্ষের দিকে জাহাজ ঘোরায়। কিন্তু ভারতবর্ষে এসে তারা নতুন এক সমস্যায় পড়ে—এখানে ইন্দোনেশিয়ার মতো পর্যাপ্ত মশলা নেই। তখন তারা নতুন পরিকল্পনা করে। তারা বুঝতে পারে, ভারতবর্ষের টেক্সটাইল বা বস্ত্রশিল্প বিশ্বমানের। তারা মশলার বদলে টেক্সটাইল বাণিজ্যের সিদ্ধান্ত নেয়।

মুঘলদের সেই ঐতিহাসিক ভুল

তৎকালীন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার জেমস নামক এক ব্রিটিশ প্রতিনিধি প্রচুর উপঢৌকন ও ঘুষ নিয়ে হাজির হন। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা করার অনুমতি নেওয়া। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাদের সুরাট, মাদ্রাজ, বোম্বে এবং কলকাতায় অফিস স্থাপনের অনুমতি দেন। শর্ত ছিল, ব্রিটিশরা ব্যবসা করবে এবং আয়ের ওপর মুঘল সাম্রাজ্যকে একটি বড় অঙ্কের ট্যাক্স দেবে। ইতিহাসবিদরা মুঘলদের এই সিদ্ধান্তকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে সিদ্ধান্তগুলোর একটি বলে মনে করেন।

ব্যবসা থেকে যেভাবে সেনাবাহিনীতে রূপান্তর

পরের কয়েক দশক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা রমরমা হয়ে ওঠে। তারা শুধু টেক্সটাইলই নয়, ভারতবর্ষেও মশলার সন্ধান পায়। জাহাজ ভরে ভরে সম্পদ ব্রিটেনে যেতে থাকে। কোম্পানি যত ধনী হচ্ছিল, মুঘল সাম্রাজ্যও তত বেশি ট্যাক্স পাচ্ছিল। স্থানীয় মানুষরাও কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ায় সবাই খুশি ছিল। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হতে শুরু করে এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

১৭১৭ সালে সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা ও মাদ্রাজে ট্যাক্স-মুক্ত বাণিজ্যের এক বিতর্কিত অনুমতি আদায় করে নেয়। এর পেছনেও ছিল প্রচুর ঘুষ। ট্যাক্স মওকুফ পাওয়ায় কোম্পানির মুনাফা আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। এই সুযোগে কোম্পানি তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বলে ধীরে ধীরে প্রাইভেট আর্মি বা নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে শুরু করে।

কোম্পানির উত্থান ও ভারতবর্ষের পতন

১৭৫০ সাল আসতে আসতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিজস্ব সৈন্য সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায়, যা অনেক মুঘল সম্রাটের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর চেয়েও বড় ও শক্তিশালী ছিল। তাদের হাতে ছিল আধুনিক ব্রিটিশ অস্ত্রশস্ত্র। মুঘল শাসকরা যখন বুঝতে পারেন যে তারা 'দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছেন', তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোম্পানির এই ঔদ্ধত্য মেনে না নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু পলাশীর প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে এবং মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব পরাজিত ও নিহত হন। এরপরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার পুতুল শাসক বসিয়ে আক্ষরিক অর্থেই লুটপাট শুরু করে। আজকের হিসাবে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের সোনা বাংলার কোষাগার থেকে ব্রিটেনে পাচার করা হয়। জনগণের ওপর চাপানো হয় অসহনীয় কর, শুরু হয় জোরপূর্বক নীল চাষ।

দুর্ভিক্ষ ও চূড়ান্ত দখল

এই ভয়াবহ শোষণের ফলে বাংলায় নেমে আসে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষগুলোর একটি (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর), যাতে এক কোটিরও বেশি মানুষ শুধু না খেতে পেয়ে মারা যায়। কোম্পানি এরপর শাহ আলমের সাথে যুদ্ধে জিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার পূর্ণ দখল নেয়। টিপু সুলতানের মতো যারা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন, তাদেরও নির্মমভাবে পরাজিত ও হত্যা করা হয়।

মাত্র দেড়শ বছরের মধ্যে নিছক মশলা কিনতে আসা একটি প্রাইভেট কোম্পানি গোটা ভারতবর্ষের রাজা হয়ে বসে। এটি এমন এক ঘটনা যা যেকোনো কল্পনাকেও হার মানায়। ১৮০০ সাল নাগাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান এবং শক্তিশালী কোম্পানিতে পরিণত হয়। এই পুরো দখলদারিত্বে ব্রিটিশ সরকারের গোপন মদদ ও সরাসরি ইন্ধন ছিল, যা ১৭৮৪ সালের 'পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে একটি জাতির পরাধীনতার কারণ হতে পারে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার সবচেয়ে নির্লজ্জ উদাহরণ।

ধ্বংসস্তূপ থেকে মহাশক্তি: চীনের পুনর্জন্মের বিস্ময়গাঁথা

ইশরাত ওয়ারা

ডেস্ক রিপোর্টার

৭০ বছর আগেও চীনের এই সমুদ্রপথে প্রতিদিন ভেসে থাকত অসংখ্য মানুষের নিথর দেহ। তারা মরিয়া হয়ে মূল ভূখণ্ড চীন থেকে হংকংয়ের পথে রওনা দিত, একটি ভালো জীবনের আশায়। সেই সময় চীনে মানুষের পেটে দুবেলা খাবার জুটত না, শিক্ষা ছিল একপ্রকার অপরাধ। স্কুলে যেতে হলে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হতো। বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছিল সাধারণ মানুষ। কমিউনিজমের কৃত্রিম পরীক্ষাগারে চীন তখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগোচ্ছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই এক সময় এমন এক রূপান্তর ঘটে যে মাত্র ৪০ বছরের ব্যবধানে চীন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়।

নেপোলিয়ন এক সময় বলেছিলেন, চীন একটি ঘুমন্ত দৈত্য। যেদিন সে জেগে উঠবে, গোটা পৃথিবী কেঁপে উঠবে। কথাটি আজ সত্য বলে মনে হয়। ভাবুন একবার, যে দেশের জিডিপি এক সময় তানজানিয়া কিংবা কেনিয়ার চেয়েও কম ছিল, সেই দেশের অর্থনীতি আজ ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আজকের সাংহাই, চংকিং বা শেনজেনের মতো শহরগুলো উন্নয়ন ও আধুনিকতার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও ইউরোপকেও পেছনে ফেলছে। ধারণা করা হয়, ২০৩৫ সালের মধ্যে চীনের অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রকেও অতিক্রম করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে?

কীভাবে চীন এত দ্রুত, এত ব্যাপকভাবে ধনী হয়ে উঠল? চীনের এই জাদুকরী রূপান্তরের পেছনের রহস্য কী? আমাদের দেশে এমন পরিবর্তন কেন ঘটল না? এমনকি জাপানের মতো কর্মঠ জাতিও কেন এই গতিতে অগ্রসর হতে পারেনি? নিশ্চয়ই চীনের হাতে কোনো জাদুর কাঠি ছিল না। এর পেছনে ছিল দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বাস্তবসম্মত ভিশন এবং জাতীয় স্বপ্ন।

১৯৩৭ সালে জাপান চীনের উপর আক্রমণ করে। মাত্র একদিনে দুই লক্ষাধিক চীনা নারী জাপানি সেনাদের হাতে নির্যাতিত হন, নিহত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যাতে চীনের প্রায় দেড় কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। যুদ্ধ শেষে যখন জাপান পরাজিত হয়, তখন চীনে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। দীর্ঘ যুদ্ধের ধাক্কায় চীনের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্টরা বিজয়ী হয় এবং মেইনল্যান্ড চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট শাসন। কিন্তু যেই আশায় মানুষ কমিউনিস্টদের সমর্থন করেছিল, সেটিই পরে পরিণত হয় এক দুঃস্বপ্নে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও জেদং-এর আদর্শ ও নীতিমালা দেশকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অথচ এই চীনই এক সময় ছিল বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। প্রাচীন চীনের সম্পদ ও জ্ঞান এতই বিস্ময়কর ছিল যে, ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায়ও সে সময় চীন ছিল ধনী। বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ২৫ শতাংশ আসত চীন থেকে।

চীনের রেশম ছিল বিশ্ববিখ্যাত। সিল্ক রোডের মাধ্যমে তারা পৃথিবীর নানা প্রান্তের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। বিশ্বের প্রথম কম্পাস, বারুদ, কাগজ ও ছাপাখানার উদ্ভাবন হয়েছিল এই চীনেই। সামরিক শক্তিতেও চীন ছিল বলিষ্ঠ, যার সাক্ষ্য আজও বহন করছে দ্য গ্রেট ওয়াল অব চায়না। কৃষি ও চিকিৎসাশাস্ত্রেও তারা ছিল অগ্রগামী। চীনের উর্বর মাটিতে কখনো খাদ্যের ঘাটতি পড়েনি। তারাই প্রথম আকুপাংচার ও হারবাল মেডিসিন আবিষ্কার করে, যা আজও সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হয়।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এত সমৃদ্ধ, উদ্ভাবনী ও জ্ঞাননির্ভর এক দেশ কীভাবে একসময় চরম দারিদ্র্য ও হতাশার গভীরে তলিয়ে গেল? ইতিহাসের এই প্রশ্নের উত্তরই বোধহয় আমাদের আজ নতুন করে ভাবতে শেখায় যে একটি জাতি কেবল সম্পদে নয়, দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সঠিক দিকনির্দেশনায়ই পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে।

শুধু কি জাপানের আগ্রাসন আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চীনকে ধ্বংস করেছিল? না, এর পেছনে ছিল আরও গভীর ইতিহাস, যার শিকড় অনেক পুরোনো এবং যেখানে পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তির কূটচালও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

সময়টা ১৭৭৩ সাল। তখন চীনে চিং রাজবংশের শাসন চলছে। এদিকে ভারতে ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছিল, তেমনি তারা চীনের বাজারেও প্রবেশ করতে চায়। কিন্তু চীনের সম্রাট ইংরেজদের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। পরে নানা রাজনৈতিক চাপের পর সীমিত পরিসরে তাদের ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়। ইংরেজরা চীন থেকে বিপুল পরিমাণে চা আমদানি শুরু করে, কিন্তু বিনিময়ে তারা চীনকে দিতে শুরু করে আফিম, এক ভয়াবহ নেশাদ্রব্য।

চীনের সভ্যতা ধ্বংসের সূচনা হয়েছিল এই আফিম দিয়ে। ভারতে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিশাল পরিসরে আফিম চাষ করত এবং সেই আফিম চীনে রপ্তানি করত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের তরুণ প্রজন্ম আফিমের নেশায় জড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রমী মানুষগুলো কাজ বন্ধ করে সারাদিন নেশায় ডুবে থাকত। উৎপাদনশীলতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে।

চীনের শাসকরা এই অবস্থা দেখে দেশে আফিম বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু ইংরেজরা তা উপেক্ষা করে গোপনে বিক্রি চালিয়ে যায়, কারণ এই ব্যবসায় তারা প্রচুর লাভ করছিল। এক পর্যায়ে চীনের প্রশাসন ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের আফিমের গুদামঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ১৮৩৯ সালে শুরু হয় প্রথম আফিম যুদ্ধ।

যুদ্ধটি টানা চার বছর ধরে চলে এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা জয়লাভ করে। তারা হংকং দখল করে নেয়, চীনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও বিশাল অংশের ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়। এখান থেকেই শুরু হয় চীনের “শতবর্ষের অপমান” বা সেঞ্চুরি অব হিউমিলিয়েশন।

যখন পশ্চিমা বিশ্বে শিল্পবিপ্লবের জোয়ার বইছে, তখন চীনের উচিত ছিল বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিস্তার করা। কিন্তু আফিম যুদ্ধের পর চীনের শাসকরা ভয় ও সন্দেহে নিজেদের চারপাশে দেয়াল তুলে দেয়। তারা বিদেশি বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে এবং নিজেদের অর্থনীতি বন্ধ করে ফেলে। এর ফলে তারা দ্রুত আধুনিকায়নের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পরবর্তী একশ বছর ধরে চীন ক্রমাগত যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। কখনো রাশিয়া, কখনো জাপান, আবার কখনো যুক্তরাষ্ট্র চীনের ভূখণ্ডে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এইসব যুদ্ধ এবং বিদেশি আগ্রাসনের ফলে চীনের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

অবশেষে আসে ১৯৪৯ সাল। দীর্ঘ যুদ্ধ, আফিম বাণিজ্য, জাপানের দখল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর চীনের সামনে আবার একবার পুনরুত্থানের সুযোগ আসে। মানুষ আশাবাদী হয়ে ওঠে, মনে হয় নতুন এক যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে। কিন্তু এই আশার মুহূর্তেই ক্ষমতায় আসেন এমন একজন নেতা, যার সিদ্ধান্ত চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। তিনি ছিলেন চীনের রাষ্ট্রপতি মাও জেদং।

মাও জেদং চীনের অর্থনীতিকে দ্রুত উন্নতির পথে নিতে কিছু নতুন নীতিমালা প্রবর্তন করেন। এর মধ্যে ছিল গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড এবং কালচারাল রেভলিউশন। বড় জমিদারদের জমি অধিগ্রহণ করে তিনি ছোট চাষিদের মধ্যে ভাগ করে দেন, কিন্তু জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতেই রাখেন। সরকার নির্ধারণ করত কখন চাষ হবে, কী চাষ হবে এবং কতটা উৎপাদন হবে। কৃষকদের কাজ ছিল শুধু শ্রম দেওয়া। উৎপাদিত ফসলের সবটাই দিতে হতো সরকারের কাছে এবং বিনিময়ে তারা পেত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ।

এই নীতি খুব দ্রুত ব্যর্থ হয়। কৃষকদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, প্রযুক্তি ছিল পুরোনো এবং উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত কমতে থাকে। তারা কঠোর পরিশ্রম করেও দুবেলা আহার জুটাতে পারত না। এরই মধ্যে মাও আরেকটি নীতি চালু করেন, যার নাম ছিল ফোর পেস্ট কন্ট্রোল। তিনি চীনের সব চড়ুই, ইঁদুর, মশা ও মাছি নির্মূল করার আদেশ দেন। মাও তখন চীনে প্রায় ঈশ্বরসম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই জনগণ তার নির্দেশ অন্ধভাবে পালন করে। কয়েক বছরের মধ্যে চীনে লক্ষ লক্ষ চড়ুই পাখি মারা পড়ে, ফলে পঙ্গপালের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তারা ফসলে হানা দেয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে দেশে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যেখানে প্রায় চার কোটি মানুষ প্রাণ হারায়।

মাও শিল্পায়নের দিকেও জোর দেন। গোটা দেশে স্টিল উৎপাদনের লক্ষ্যে বড় বড় ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা হয়, এমনকি সাধারণ মানুষকেও ঘরে স্টিল তৈরি করতে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রযুক্তি ও দক্ষতার অভাবে সেই স্টিলের গুণমান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের, ফলে এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

১৯৬০-এর দশকে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেমে আসে ঋণাত্মক চার শতাংশে। দেশে বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং খাদ্যসংকট চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সাধারণ মানুষ মাওয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করে। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির অনেক শীর্ষ নেতা তার নীতির সমালোচনা করেন।

চীনের এই দীর্ঘ পতনের ইতিহাস দেখায়, একটি দেশ কেবল দেশপ্রেম বা শ্রম দিয়ে টিকে থাকতে পারে না। সঠিক নেতৃত্ব, বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তিই পারে একটি জাতিকে পুনর্জন্ম দিতে।

হীরক রাজা একবার বলেছিলেন, “পড়াশোনা করে যে, অনাহারে মরে সে।” মাও জেদংও প্রায় একই বিশ্বাস পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষরা বা বুদ্ধিজীবীরা তার শাসনের জন্য হুমকি। তাই তিনি তাদের দমন করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৬৬ সালে চীনে শুরু হয় কালচারাল রেভলিউশন। মাও ঘোষণা দেন, চীনে নতুন এক বিপ্লব ঘটবে যেখানে পুরনো প্রথা, ধর্ম, জ্ঞান ও সংস্কৃতির স্থান থাকবে না। তখন দেশের সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। শহরের শিক্ষিত মানুষদের জোর করে গ্রামে পাঠানো হয় যাতে তারা মাঠে কাজ করে কৃষকদের কাছ থেকে শেখে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করা হয়। কেউ যদি পড়াশোনা করতে চাইত, তবে তাকে কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হতো।

এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল একটাই। যে কেউ মাও-এর চিন্তার বিপরীতে কথা বলবে, তাকে রাষ্ট্রবিরোধী ঘোষণা করা হবে। সেই সময় শিক্ষিত মানুষদের মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হতো। সমাজে ভয়, অরাজকতা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭০-এর দশকে এসে চীনের প্রায় আশি শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শিল্প ও বাণিজ্য কার্যত থেমে যায়। দেশের অর্থনীতি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে তখন চীনের রাস্তায় মোটরগাড়ি প্রায় দেখা যেত না। যার কাছে একটি সাইকেল ছিল, তাকেই ধনী মনে করা হতো।

মানুষ তখন চরম দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিল। তাদের জীবনে কোনো স্বপ্ন বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল না। অন্যদিকে, পাশেই ছিল হংকং, যা তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। হংকং-এ জীবনযাত্রা ছিল বহু গুণ উন্নত। সেখানে কাজের সুযোগ বেশি ছিল, বেতন অনেক বেশি ছিল এবং মানুষ অন্তত দুবেলা খেতে পারত। তাই হংকং চীনের মানুষের কাছে এক স্বপ্নরাজ্য হয়ে ওঠে।

এই সময় সেনজেন প্রদেশের প্রায় সাত লাখ মানুষ সমুদ্র পেরিয়ে হংকং যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র এক লাখ চল্লিশ হাজার মানুষ পৌঁছাতে পারে। কেউ কেউ ফিরে আসে, আর বাকিদের অনেকেই সমুদ্রের ঢেউয়ে প্রাণ হারায়। সেই উপকূল আজও পরিচিত “কোভ অফ কর্পস” নামে, যার অর্থ মৃতদেহের উপসাগর।

এই সময় কেউ ভাবতেও পারত না যে চীন কখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। তখন চীনের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মাঠে কাজ করছিলেন এক খাটো মানুষ, যার উচ্চতা ছিল মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি। তার নাম দেং জিয়াওপিং। কেউ তখন জানত না যে এই মানুষটিই একদিন চীনকে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশে পরিণত করবেন।

দেং জিয়াওপিং একসময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। কিন্তু মাও জেদং-এর সমালোচনা করার কারণে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং রাজধানী বেইজিং থেকে দূরে এক গ্রামে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে তিনি তিন বছর কৃষিকাজ করেন।

১৯৭৬ সালে মাও জেদং-এর মৃত্যুর পর দেং জিয়াওপিং-এর ভাগ্য পরিবর্তন হয়। তার সমর্থকেরা তাকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনে। তখন চীনের মানুষের একটাই লক্ষ্য ছিল, কীভাবে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা যায়।

দেং জিয়াওপিং-এর আদর্শ ছিল মাও-এর চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাও চেয়েছিলেন জনগণ তাকে ঈশ্বরের মতো মানুক এবং তার প্রতিটি কথা যেন চূড়ান্ত সত্য বলে গণ্য হয়। তিনি বিপ্লব ও কঠোর নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু দেং ছিলেন বাস্তববাদী এবং প্রগতিশীল। তিনি কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন উন্নতি ও সমৃদ্ধিই একটি দেশের আসল লক্ষ্য।

মাও-এর মৃত্যুর পর দেং-এর সামনে বড় বাধা ছিল সেই সব নেতারা, যারা এখনও মাও-এর পুরনো আদর্শে বিশ্বাস করতেন। একই সময়ে মাও-এর স্ত্রী জিয়াং ছিং ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন এবং গ্রেফতার হন।

দেং জিয়াওপিং কখনো চীনের রাষ্ট্রপতি বা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হননি, তবুও তিনি হয়ে ওঠেন দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, চীনের উন্নতির জন্য শিক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

১৯৭৭ সালে তিনি বেইজিংয়ে শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আহ্বান করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রক্ষণশীল নেতারা, যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলার বিরোধিতা করছিলেন। তখন দেং জিয়াওপিং একটি ঐতিহাসিক কথা বলেন যা চীনের ভবিষ্যৎ বদলে দেয়। তিনি বলেন, “বিড়াল সাদা না কালো সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতক্ষণ না সে ইঁদুর ধরতে পারে।” অর্থাৎ দেশের উন্নতির জন্য কোনো নীতি কার্যকর হলে সেটা কে তৈরি করেছে বা কোন মতবাদ থেকে এসেছে তা বিবেচ্য নয়। মূল কথা হলো, তা কাজ করছে কি না।

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই তিনি স্পষ্ট করে দেন যে বাস্তবতা-নির্ভর নীতি গ্রহণই হবে চীনের অগ্রগতির মূলমন্ত্র। তিনি মাও-এর সময় বন্ধ করে দেওয়া স্কুল ও কলেজগুলো পুনরায় খুলে দেন। আবার শুরু হয় ভর্তি পরীক্ষা।

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সারা দেশে বড় পরিসরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ থেকে ৩৮ বছর বয়সী প্রায় ৫৭ লক্ষ মানুষ এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাংশ পাস করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই পরীক্ষাই ছিল চীনের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ। এখান থেকেই শুরু হয় নতুন চীনের পুনর্জাগরণের ইতিহাস।

চীনের অর্থনীতিকে নতুন পথে নেওয়ার পরবর্তী ধাপে দেং জিয়াওপিং তিরিশ জনের একটি অনুসন্ধান দল গঠন করেন। দলটি ডেনমার্ক, জার্মানি, ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডসহ ইউরোপের নানা দেশে পাঠানো হয়। সেখানে পৌঁছে তারা প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, উৎপাদনশীলতা ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইউরোপের ব্যাপক অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়। দেশে তাদের দীর্ঘদিন বলা হয়েছিল যে পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণ করে এবং সমাজকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু বাস্তব পর্যবেক্ষণে তারা দেখতে পায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো কার্যকর নীতি, উচ্চ দক্ষতা ও আধুনিক অবকাঠামোর মাধ্যমে বহুগুণ এগিয়ে গেছে।

চীনা প্রতিনিধি দল ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করে উন্নয়নের পথরেখা নিয়ে ধারণা নেয়। ইউরোপীয় দেশগুলোও চীনকে সহায়তায় আগ্রহ দেখায়, কারণ বিশাল বাজার হিসাবে চীন তাদের জন্য সম্ভাবনাময় ছিল। এ সময় দেং জিয়াওপিং নিজেও সিঙ্গাপুর ও জাপান সফর করেন। জাপানে তিনি ঘণ্টায় ২১০ কিলোমিটার গতির ট্রেন, রোবোটিক্স ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পের আধুনিকতা, এবং নাগরিক জীবনের উচ্চমান দেখে অভিভূত হন। সিঙ্গাপুর ও জাপানের রাস্তা, কারখানা, বসতবাড়ি এবং জীবনযাত্রা তিনি ভিডিও করে দেশে এনে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। জাপানে সাধারণ শ্রমিকের ঘরেও টেলিভিশন ও ফ্রিজ আছে, উন্নত কৃষিযন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, এইসব দৃশ্য দেখে চীনের মানুষ নতুন করে আশা পেতে শুরু করে। দেং বুঝতেন যে দীর্ঘদিনের ভুল নীতিতে মানুষ স্বপ্ন দেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। তাই জাতির মনে আশাবাদ সঞ্চার করা ছিল তার প্রথম লক্ষ্য।

তবে ভেতরে ভেতরে অনেকে পরিবর্তন মানতে রাজি ছিলেন না। তাদের ধারণা ছিল, ইউরোপ বা জাপানের মতো উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করলে বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির দুই শতাধিক সদস্যকে বেইজিংয়ে ডাকা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দেং জিয়াওপিং। সেখানেই প্রথম তিনি অর্থনীতি উন্মুক্ত করার প্রস্তাব তুলে ধরেন। আফিম যুদ্ধের পর থেকে চীন কার্যত বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সীমিত করে রেখেছিল। দেং বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দ্রুত অগ্রসর না হলে সমৃদ্ধি সম্ভব নয়।

দেং ভালোভাবেই বুঝতেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রকে অংশীদার বানানো জরুরি। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রও চীনকে সোভিয়েত প্রভাববলয় থেকে দূরে টানতে আগ্রহী ছিল। ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো পিপলস রিপাবলিক অব চায়নাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। সে বছরই দেং ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সঙ্গে বৈঠক করেন। শীতল যুদ্ধের দ্বিপাক্ষিক সন্দেহ সত্ত্বেও এই কূটনৈতিক অগ্রগতি ছিল ঐতিহাসিক।

আমেরিকা সফর শেষে দেং চীনের দক্ষিণে যান। হংকংয়ের লাগোয়া মৃতপ্রায় শিল্পকেন্দ্র গুয়াংজৌ ও তার আশপাশে তিনি পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা হাতে নেন। সেখানে তার ঘনিষ্ঠ চিন্তাধারার নেতা শি ঝোংসুনের সঙ্গে বৈঠকে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেন। সরকার তহবিল দিতে পারবে না, তবে নীতিগত বাধা কমিয়ে উদ্যোগপতিদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। হংকংয়ের নিকটবর্তী শহর শেনজেনকে বেছে নেওয়া হয় অগ্রাধিকারে। হংকংয়ে তৎকালীন নির্মাণ জোয়ারে স্টিলের চাহিদা আকাশছোঁয়া ছিল, কিন্তু উচ্চ মজুরি ও অবকাঠামো ব্যয়ের কারণে সেখানেই উৎপাদন লাভজনক ছিল না। শেনজেনে তুলনামূলক কম মজুরি এবং অতি স্বল্প দূরত্বের সুবিধা কাজে লাগিয়ে স্থানীয় উদ্যোগীরা হংকংয়ের বিনিয়োগ আনেন, জাহাজ ভাঙা থেকে প্রাপ্ত স্ক্র্যাপ দিয়ে স্টিল উৎপাদন শুরু করেন এবং তা সমুদ্রপথে দ্রুত হংকংয়ে পাঠান। এটাই ছিল চীনে বিদেশি বিনিয়োগের প্রথম সার্থক গল্প।

এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেনজেনে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করা হয়। পরে মডেলটি অন্যান্য উপকূলীয় এলাকায় প্রসারিত করা হয়। করছাড়, শুল্কসহ নানা প্রণোদনায় বিদেশি পুঁজি প্রবাহ বাড়তে থাকে। ঝেজিয়াং প্রদেশের ওয়েনঝৌতে তুলনামূলক কম রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় কয়েক বছরের মধ্যেই লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালে সরকার এসব বেসরকারি উদ্যোগকে আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন দিতে শুরু করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দেং সমষ্টিগত মতামত ও দায়িত্ববোধের নীতি চালু করেন। বড় সিদ্ধান্ত আগে আলাপ করতে হবে এবং ভুল হলে যৌথভাবে দায় নিতে হবে।

শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হয় না। মাওয়ের আমলে যেখানে স্কুলে পড়তে গেলেও পার্টির অনুমতি লাগত, সেখানে দেং উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষা পুনরায় চালু করেন। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্গঠন করা হয়। নয় বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যের মৌলিক শিক্ষা চালু হয়। পরে ধাপে ধাপে বিদেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী পাঠানো শুরু হয়। অনেকে স্থায়ীভাবে না ফিরলেও দেং-এর বাস্তববাদী যুক্তি ছিল, দশজনের মধ্যে যদি একজনও ফিরে আসে, দেশের লাভই হবে। ধীরে ধীরে বিদেশফেরত তরুণরা দেশে উদ্যোগ গড়ে তোলে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নতুন গতি আনে।

১৯৯০–এর দশকে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বড় বড় ব্র্যান্ড যখন উৎপাদন সম্প্রসারণের জায়গা খুঁজছিল, চীন তাদের আমন্ত্রণ জানায়। কম মজুরি, বিস্তৃত জমি, দক্ষ শ্রমশক্তি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুবিধা একত্রে বিদেশি কারখানা স্থাপনে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি শেখা, সরবরাহ শৃঙ্খলা গঠন এবং মান নিয়ন্ত্রণে চীন দ্রুত দক্ষ হয়ে ওঠে। স্থানীয় উদ্যোগীরাও একই শিল্পশৃঙ্খলে যুক্ত হয়ে ক্রমে নিজস্ব ব্র্যান্ড দাঁড় করাতে থাকে।

ক্রমশ চীন বিশ্ব উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত হয়। গবেষণা ও উন্নয়নে বড় বাজেট বরাদ্দ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের সংযোগ, এবং অবকাঠামোতে অভূতপূর্ব বিনিয়োগের ফলে উচ্চগতির রেল, উন্নত ইলেকট্রনিক্স, ড্রোন ও রোবোটিক্সসহ বহু ক্ষেত্রে তারা আত্মনির্ভরতা অর্জন করে। প্রাথমিক বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে স্মার্টফোন তৈরির বাজার অংশীদারিত্ব পর্যন্ত বহু খাতে চীনের প্রভাব সুদৃঢ় হয়।

সমান্তরালে দারিদ্র্য হ্রাসে তারা ব্যতিক্রমী সাফল্য দেখায়। কৃষি সংস্কার, কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং সামাজিক খাতে ধারাবাহিক বিনিয়োগ মিলিয়ে কয়েক দশকে শত কোটি মানুষের জীবনমান উন্নত হয়। শিক্ষা খাতে ব্যয় ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতা বিস্তৃত হয় এবং তরুণদের সাক্ষরতার হার প্রায় সার্বজনীন পর্যায়ে পৌঁছে।

উচ্চগতির রেলের উদাহরণটি দেং-এর স্বপ্ন পূরণের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৮ সালে তিনি জাপানে যে বুলেট ট্রেন দেখেছিলেন, ২০০৮ সালে চীন নিজের মাটিতে উচ্চগতির ট্রেন চালু করে। পরবর্তী দশকে প্রযুক্তি আয়ত্ত করে নিজেরাই নেটওয়ার্ক প্রসারিত করে। আজ দেশের ভেতরে হাজার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উচ্চগতির রেলপথ জাতীয় সংযোগ ও উৎপাদনশীলতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

সব মিলিয়ে দেং জিয়াওপিং-এর পদক্ষেপগুলোর সারকথা ছিল বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়া, উন্মুক্ততার দিকে অগ্রসর হওয়া, শিক্ষা ও দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, এবং নীতিনির্ধারণে সমষ্টিগত জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা। এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই চীন কয়েক দশকে এক অনুন্নত অর্থনীতি থেকে একটি জটিল, প্রযুক্তিনির্ভর ও বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

ইতিহাসের পাতায় আজ: ৩০ অক্টোবর - বিজয়, বিপ্লব আর বেদনার দিন

আজ ৩০ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় এই দিনটি নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী। রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও মানবসভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রজুড়ে আজকের দিনে ঘটেছে অসংখ্য তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এসেছে নতুন প্রভাতের সূচনা, শেষ হয়েছে কোনো যুগের অধ্যায়। চলুন ফিরে দেখা যাক ইতিহাসের এই দিনে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি, বিশিষ্টজনদের জন্ম-মৃত্যু ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ।

ঘটনাবলি: রাজনীতি, বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারায় এক ঐতিহাসিক দিন

১৮৬৪ সালের এই দিনে ইউরোপের কূটনৈতিক ইতিহাসে লেখা হয় এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অস্ট্রিয়ার সম্রাট ও প্রুশিয়া এবং ডেনমার্কের রাজাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক ভিয়েনা চুক্তি, যা ইউরোপের শক্তির ভারসাম্য নতুন করে নির্ধারণ করে।

১৮৯১ সালে জাপান ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে, প্রাণ হারান তিন হাজারেরও বেশি মানুষ যা সে সময়ের অন্যতম মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ।

১৯১৮ সালটি ছিল বিশ্ব রাজনীতির মোড় ঘোরানো এক বছর। এদিন হাঙ্গেরিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়, একইসঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক আত্মসমর্পণ করে এবং অস্ট্রিয়ায়ও বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে যা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী যুগের পতন ত্বরান্বিত করে।

১৯২০ সালে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে মাইলফলক সৃষ্টি হয় ‘নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

১৯২২ সালের এই দিনে বেনিতো মুসোলিনি ইতালিতে গঠন করেন ফ্যাসিবাদী মন্ত্রিসভা, যা পরবর্তী দুই দশক ইউরোপীয় রাজনীতিতে এক কালো অধ্যায় রচনা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ১৯৪৫ সালের এই দিনে ভারত জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে, যা তার স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির একটি পূর্বসূচনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৫২ সালের ৩০ অক্টোবর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি, যা দক্ষিণ এশীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সমাজ গবেষণায় এখনো এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

এরপর ১৯৫৮ সালে বিখ্যাত পর্বতারোহী স্যার এডমন্ড হিলারি প্রথমবারের মতো দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করে মানবসাহসের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

পরিবেশ ও প্রাণসংরক্ষণ আন্দোলনের ইতিহাসেও এদিনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ১৯৭৩ সালে কেনিয়া হাতি শিকার ও দাঁতের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, যা আফ্রিকায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মোড় ঘোরানো সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রশংসিত হয়।

১৯৮২ সালে পর্তুগালের আট বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে।

১৯৯১ সালে মাদ্রিদে শুরু হয় ইসরাইলি, আরব ও ফিলিস্তিনিদের শান্তি সম্মেলন, যেখানে মার্কিন ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্টদের উপস্থিতি বিশ্ব শান্তির নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল।

এক বছর পর, ১৯৯২ সালে রোমান ক্যাথলিক চার্চ অবশেষে গ্যালিলিও গ্যালিলির পৃথিবী গোলাকার তত্ত্বকে সত্য বলে স্বীকার করে, যা চার শতাব্দী পুরোনো বৈজ্ঞানিক বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

২০১১ সালের এই দিনে বাংলাদেশে ইতিহাস সৃষ্টি করেন নারায়ণগঞ্জের সেলিনা হায়াত আইভী, দেশের প্রথম নারী মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়ে।

জন্মদিনে স্মরণ: রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ক্রীড়াজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্ররা

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছেন বিশ্ব ইতিহাসে ছাপ রেখে যাওয়া অসংখ্য ব্যক্তিত্ব।

১৭৩৫ সালে জন্ম নেন জন অ্যাডামস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ও স্বাধীনতার অন্যতম স্থপতি।

১৮৫৩ সালে জন্ম নেন প্রমথনাথ মিত্র, যিনি ভারতীয় বিপ্লবী সংগঠন গঠনের পথিকৃৎ ছিলেন।

১৮৮৭ সালে জন্ম নেন বাংলা সাহিত্যজগতে হাস্যরস ও সৃজনশীলতার প্রতীক সুকুমার রায়, যিনি আজও শিশুসাহিত্যের অমর আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

১৯০১ সালে জন্ম নেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম দার্শনিক কণ্ঠ।একই বছরে জন্ম নেন সাহিত্যিক ও কবি খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন।

বিজ্ঞান জগতেও আজকের দিনটি নোবেলজয়ীদের জন্মদিনে পরিপূর্ণ গারহার্ড ডোমাগ, রাগনার গ্রানিট, ড্যানিয়েল নাটান্স, লেল্যান্ড হার্টওয়েল, টেওডর হানসচ প্রমুখ তাঁদের উদ্ভাবনা ও গবেষণায় মানবজীবনের মান উন্নত করেছেন।

১৯৪৬ সালে জন্ম নেন মুক্তিযোদ্ধা ও বীর উত্তম বদিউল আলম, আর ১৯৬০ সালে আলো ছড়ান ফুটবলের কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনা।

আজকের দিনটি স্মরণীয় অনন্যা পাণ্ডে, জুনায়েদ সিদ্দিকী ও অদিতি রাঠোরের জন্মদিন হিসেবেও।

মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা: ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় পেরিয়ে যাওয়া মহামানবেরা

১৫০১ সালে প্রয়াত হন উজবেক কবি ও চিন্তানায়ক নাজিমুদ্দিন মির আলিশের নভোই।

১৮৮৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন সমাজ সংস্কারক ও আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী, যিনি হিন্দুধর্মে নবজাগরণের প্রতীক ছিলেন।

১৯১০ সালে প্রয়াত হন অঁরি দ্যুনঁ, যিনি মানবিকতার প্রতীক রেড ক্রসের প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৭৪ সালে চলে যান সংগীতের কিংবদন্তি বেগম আখতার, যিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে এক অনন্য ধারা সৃষ্টি করেছিলেন।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগৎ হারায় ১৯৮৫ সালের এই দিনে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ফজলে লোহানীকে।

অন্যদিকে ২০০৬ সালে প্রয়াত হন খ্যাতনামা মার্কিন নৃবিজ্ঞানী ক্লিফোর্ড গার্টস, যার গবেষণা আজও সামাজিক বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে চলছে।

৩০ অক্টোবর বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য দিন যে দিনে জন্ম নিয়েছেন বহু প্রতিভা, শেষ হয়েছে কিংবদন্তিদের পথচলা, এবং ঘটেছে এমন সব ঐতিহাসিক ঘটনা যা মানবসভ্যতার গতিপথকে প্রভাবিত করেছে। যুদ্ধ ও শান্তি, বিজ্ঞান ও শিল্প, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মিলনরেখায় এই দিনটি রয়ে গেছে ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় তারিখ হিসেবে।

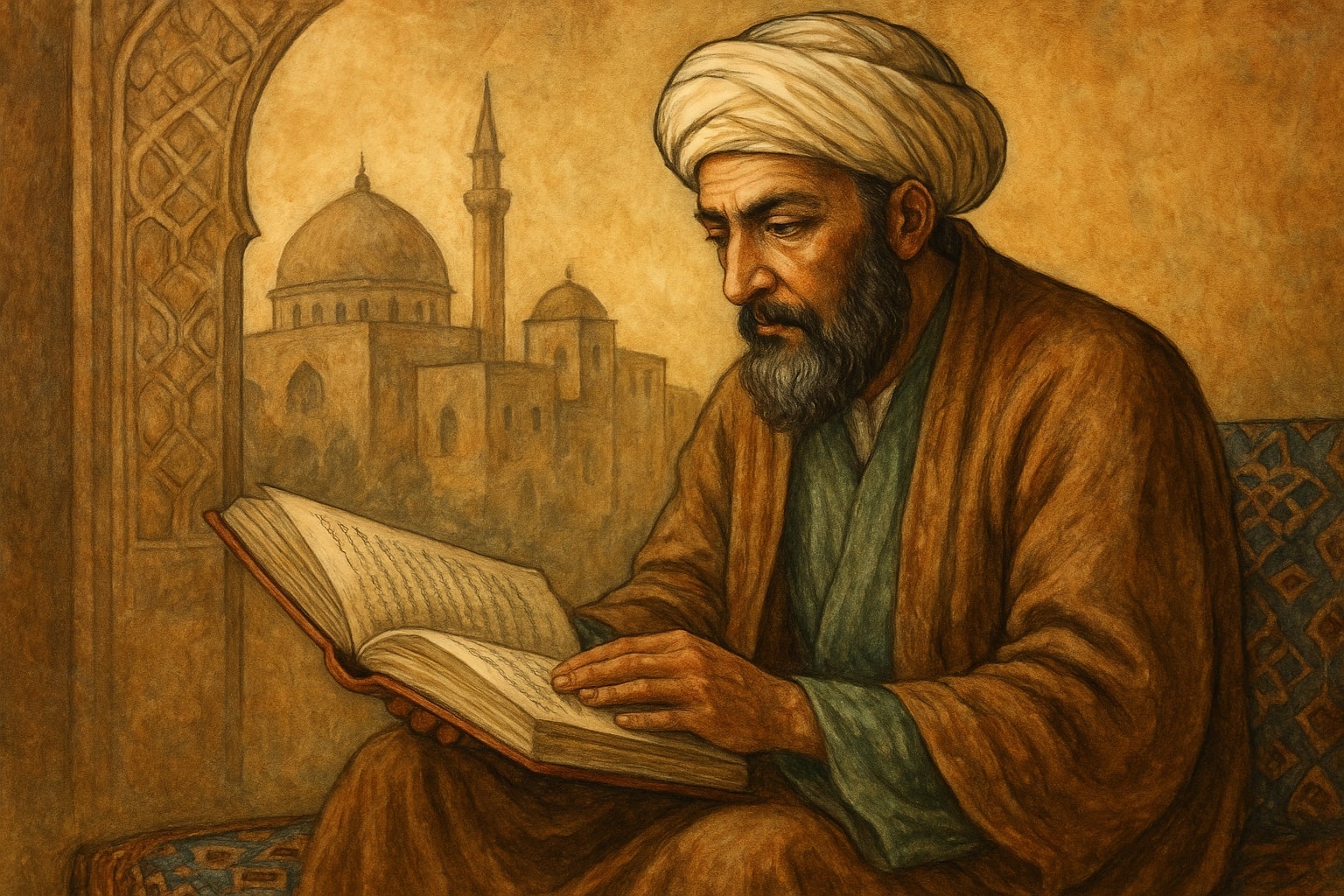

ইবন খালদুন: রাজনীতি, সমাজ ও ইতিহাসের এক অবিনশ্বর তাত্ত্বিক

মো. অহিদুজ্জামান

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক

ইবন খালদুন (১৩৩২–১৪০৬) মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসচিন্তক হিসেবে স্বীকৃত এবং আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাসলেখা, অর্থনীতি ও জনসংখ্যাতত্ত্বের পূর্বসূরী মনীষীদের একজন বলে গণ্যকরা হয়। তাঁর সবচেয়ে খ্যাতনামা গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমাহ (প্রোলেগোমেনা বা ভূমিকা), যেখানে তিনি মানব সমাজ ও ইতিহাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রবন্ধে ইবন খালদুনের রাষ্ট্র, শাসন ও নেতৃত্ব সংক্রান্ত ধারণা, সামাজিক সংহতির তত্ত্ব আসাবিয়্যাহ, ন্যায় ও অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সভ্যতার উদয়-পতনের চক্রতত্ত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি তাঁর চিন্তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, জীবনপ্রবাহ, ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর প্রভাবও আলোচিত হবে।

জীবনপ্রেক্ষাপট ও ইতিহাসচিন্তার ভূমিকা

ইবন খালদুন ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে তিউনিসিয়ার অভিজাত আন্দালুসীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা লাভ করেন। উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসের বিভিন্ন দরবারে কূটনীতি ও প্রশাসনিক কাজে দুই দশকেরও বেশি সময় তিনি অতিবাহিত করেন, যা তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ করে দেয়। রাজদরবারের কলহ, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার এই যুগে নানা ওঠানামার পর, অবশেষে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে আলজেরিয়ার একটি দূরবর্তী দুর্গে আশ্রয় নেন। সেখানেই ১৩৭৭ সালে মাত্র কয়েক মাসে তিনি রচনা করেন তাঁর অমর গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমাহ, যা মূলত বিশ্বইতিহাসের ভূমিকাস্বরূপ একটি বিশদ সমাজদর্শন ও ইতিহাসতত্ত্বের গ্রন্থ। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ব্যাপক পাণ্ডিত্য অর্জনের পর, ইবন খালদুন ইতিহাস অধ্যয়নে নতুন দৃষ্টিকোণ নিয়ে আসেন: তিনি ইতিহাসকে কেবল ঘটনাপ্রবাহ নয়, বরংসমাজের “উদ্ভব, বিকাশ ও পতনের কারণ ও প্রক্রিয়া” হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের বিশ্লেষণে যুক্তিবোধ ও সমালোচনামূলক চিন্তার প্রয়োগে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে অন্ধভাবে মেনে নিলেও, ইবন খালদুন প্রথমবারের মতো ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পিছনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতিবিদ্যা অন্বেষণের চেষ্টা করেন। তিনি নিজেই এই নতুন জ্ঞানের শাখাটিকে ‘ইলমুল-উমরান’ বা সমাজ-সভ্যতার বিজ্ঞান নামে অভিহিত করেছেন, যা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের প্রারম্ভিক রূপ বলে ধরা হয়। ফলস্বরূপ, আল-মুকাদ্দিমাহ গ্রন্থটি শুধুই ঐতিহাসিক বিবরণ না হয়ে জ্ঞানেরবিভিন্ন শাখার এক সমন্বিত বিশ্লেষণধর্মী রচনা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি এই গ্রন্থটিকে “সময়ের নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা” বলে অভিহিত করেছেন।

রাষ্ট্র, শাসন ও নেতৃত্ব ভাবনা

ইবন খালদুনের মতে মানবসমাজের টিকে থাকা ও উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অপরিহার্য। নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে একটি কেন্দ্রীয় শাসক শক্তির দরকার হয়, কেননা রাষ্ট্র ব্যতিরেকে মানুষ পরস্পরের উপর অত্যাচার (জুলুম) করতে পারে; তবে রাষ্ট্র নিজেই বলপ্রয়োগের দ্বারা কিছু মাত্রায় অত্যাচার সংঘটিত করে থাকে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনিবার্য হলেও, রাষ্ট্রশক্তি যেন নিজেই অত্যাচারী হয়ে না ওঠে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। শাসকের প্রধান দায়িত্ব হলো সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা রোধ করা। ইবন খালদুন রাষ্ট্রকে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে দেখেছেন: জীবিকার তাগিদে ও বিপদ থেকে রক্ষার জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হয় এবং একজন নেতা নির্বাচন করে যার কর্তৃত্বে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিতহয়। একজন দক্ষ শাসককে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার পাশাপাশি জ্ঞানী, দূরদর্শী ও নীতিবান হতে হবে বলে তিনি মনে করেন। শাসনের শুরুতে কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের অন্যতম কর্তা সাধারণত তার অনুসারীদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে ন্যায়সঙ্গত শাসন চালায় এবং প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখে। পরে ক্রমান্বয়ে রাজ্য বিস্তার ও সংহত করার পর্যায়ে শাসক তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে ক্ষমতার অংশীদার করে এবং আগের সমান অধিকারভোগী অনুগামীদের প্রভাব কমিয়ে নিজ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। তবে সময়ের সাথে সাথে একচ্ছত্র ক্ষমতা ও বিলাসিতার মোহে শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী ও স্বার্থান্ধ হয়ে পড়ে। ইবন খালদুন লক্ষ করেন যে শাসকগোষ্ঠীর এই অধঃপতনকালে তারা ন্যায়বিচার থেকে সরে গিয়ে কর ও শোষণ বাড়িয়ে তোলে, প্রশাসনে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা দেখা দেয় এবং জনগণ উৎপাদনে আগ্রহ হারায়। এসবের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নতুন কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠী কর্তৃক উৎখাত হয়। সুতরাং ইবন খালদুনের রাষ্ট্রচিন্তায় ন্যায়, সংহতি ও দক্ষ নেতৃত্বের গুরুত্ব সর্বাধিক। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের কাজ হলো নিজে যেটুকু অত্যাচার না করে পারাযায় তা পরিহার করে সমস্ত ধরনের অন্যায়-अবিচার দমন করা এবং প্রজাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিয়ে উৎপাদনমুখী সমাজ গড়ে তোলা।

নেতৃত্বের প্রসঙ্গে ইবন খালদুন বিশেষভাবে সামাজিক সংহতির ভূমিকা লক্ষ্য করেছেন। শক্তিশালী নেতৃত্ব কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয়, বরং গোত্র বা গোষ্ঠীর সমর্থন দ্বারা বলীয়ান হয়। তিনি দেখতে পান, কোনো নেতা যদি তার গোষ্ঠীর পূর্ণ আসাবিয়্যাহ (একাত্মতা) অর্জন করতে পারেন, তবে সেই ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীকে নিয়ে তিনি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা বিদ্যমান শাসন উচ্ছেদে সমর্থ হন। আবার নেতৃত্বের অবক্ষয়ে সেই আসাবিয়্যাহ দুর্বল হয়ে যায় এবং নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। ইবন খালদুনের দৃষ্টিতে সত্যিকার নেতা তিনিই, যিনি নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংহতি বজায় রেখে ন্যায় ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

সামাজিক সংহতির তত্ত্ব: আসাবিয়্যাহ

ইবন খালদুনের সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে ‘আসাবিয়্যাহ’ (আরবি: عصبية) ধারণাটি, যার অর্থ সামাজিক সংহতি বা দলীয় একাত্মতা। আল-মুকাদ্দিমাহ-তে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে আসাবিয়্যাহ হলো সেই “গোষ্ঠীগত সংহতি”, যা মূলত আত্মীয়তা ও গোত্রীয় বন্ধনের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় এবং যার জোরে একটি গোষ্ঠী সংঘবদ্ধভাবে শক্তি অর্জন করে। সাধারণত বেদুইন বা গোত্রীয় জীবনে আত্মরক্ষার তাগিদে ও পরিবেশগত কঠোরতার কারণে আসাবিয়্যাহ প্রবল হয়, এবং ধর্মীয় আদর্শ এটি আরও তীব্রতর ও ব্যাপক করতে পারে। ইবন খালদুন দেখিয়েছেন, এই সামাজিক সংহতির বলেই কোনো কোনো যাযাবর বা গোত্রীয় গোষ্ঠী অসাধারণ সামরিক শক্তিনিয়ে সংগঠিত সমাজকে জয় করে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আসাবিয়্যাহ শক্তিশালী থাকাকালীনই একটি নবাগত শাসকগোষ্ঠী উদীয়মান সভ্যতার সূচনা করে। Toynbee সহ বিভিন্ন মনীষী আসাবিয়্যাহকে রাষ্ট্র ওসমাজ গঠনের প্রাথমিক চালিকা শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন।

ইবন খালদুন বলেন, কোনো নতুন রাজবংশের শুরুর দিকে এর আসাবিয়্যাহ সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে এবং সেটিই তাদের সাফল্যের ভিত্তি। তবে শহুরে জীবনযাপন ও আরাম-আয়েশে মগ্ন হয়ে পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে ক্রমশ এই সংহতি ক্ষয় পেতে থাকে। শাসক ও জনগণ বিলাসিতা, স্বার্থচিন্তা ও ভাগ্যোজ্জ্বল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তাদের মধ্যে পূর্বের কঠোরতা ও যুদ্ধক্ষমতা হ্রাস পায়। আসাবিয়্যাহ দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজ্যের পতন ঘনিয়ে আসে এবং কোনো নতুন, তুলনামূলকভাবে উজ্জীবিত ও সংঘবদ্ধ “বর্বর” (নবাগত গোত্র বা বাহিনী) দল তাদেরকে পরাস্ত করে নতুন রাজবংশ স্থাপন করে। এইভাবে আসাবিয়্যাহকে কেন্দ্র করে রাজবংশ ও সাম্রাজ্যের উদয়-পতনের একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া ইবন খালদুন উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, “আসাবিয়্যাহ হল রাষ্ট্রের বিকাশের চালিকাশক্তি ও মৌল ভিত্তি; আসাবিয়্যাহ দুর্বল হলেই রাষ্ট্রের অবক্ষয় অনিবার্য”। ইতিহাসে বারবার দেখা যায় যে কোনো একটি রাজবংশ তিন-চার প্রজন্ম পর (প্রায় একশো থেকে একশ বিশ বছর) আসাবিয়্যাহ-ক্ষয়ের দরুন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং নবতর শক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

ন্যায় ও নীতির প্রশ্ন

ইবন খালদুনের রাজনৈতিক দর্শনে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল যে রাষ্ট্রের উন্নতি সরাসরি ন্যায়বিচারের উপর নির্ভরশীল, আর অত্যাচার ও অন্যায় সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। আল-মুকাদ্দিমাহ-তে তিনি পারস্যের রাজা বাহরামের আমলের একটি উপকথার উল্লেখ করেন, যেখানে এক জ্ঞানী পণ্ডিত রাজাকে সতর্ক করে বলেন যে রাজ্যের অব্যবস্থাপনা ও নির্যাতনের ফলে প্রজাবৃন্দ চাষাবাদ छोड़ গ্রাম ত্যাগ করছে, ফলে কর আদায় কমে যাচ্ছে এবং পুরো রাজ্য ধ্বংসের মুখে। রাজা যখন প্রশ্ন করেন এ অবস্থার কারণ কী, পণ্ডিত ব্যাখ্যা করেন: শাসক ঈশ্বরপ্রদত্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে জমির মালিকদের থেকে জমি কেড়ে নিজের অনুগত অকর্মাদের দিয়েছেন, যারা সে জমি পতিত রেখেছে। যে কজন প্রকৃত কৃষক রয়ে গেছে, তারা দ্বিগুণ করের বোঝা বইতে না পেরে দেশান্তরী হয়েছে। ফলশ্রুতিতে কৃষি উৎপাদন পতন হয়েছে, রাজস্ব সংকুচিত হওয়ায় সৈন্য ও প্রজারা দুর্দশাগ্রস্ত, এবং শত্রুরা আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে। এই কাহিনীর শিক্ষা হলো: “অন্যায় সভ্যতাকে ধ্বংস করে” –প্রজাদের অধিকার হরণের মাধ্যমে শাসক নিজের রাজ্যের ভিত্তিটাই নষ্ট করে ফেলে। ইবন খালদুন স্পষ্ট করে বলেন যে শুধু অর্থ-সম্পদ জবরদখল করাই নয়, অন্যায়করভাবে কর আদায়, অথবা মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারও যদি হরণ করা হয়, তবুও তা অন্যায় হিসেবে গণ্য হবে এবং এর পরিণামে সামগ্রিক সভ্যতা ধ্বংসমুখী হবে।

সুতরাং ন্যায়পরায়ণ শাসনই রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের চাবিকাঠি। শাসককে তাই এমন নীতিতে চলতে হবে যাতে জনগণের সম্পদ ও স্বার্থ রক্ষা পায় এবং উৎপাদনের পরিবেশ বজায় থাকে। ইবন খালদুন উল্লেখ করেন, শাসকের উচিত আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যাতে জনগণ নির্ভয়ে চাষাবাদ, বাণিজ্য ও শিল্পে মনোনিবেশ করতে পারে। তিনি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ন্যায়বিচারের সরাসরি সংযোগ দেখিয়েছেন: যেখানে বিচার ও সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত, সেখানে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায়। বিপরীতে, যেসব রাষ্ট্র অন্যায় শাসন চালায়, সেখানে জনগণের উদ্যম নষ্ট হয় এবং রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

অর্থনৈতিক চিন্তা

ইতিহাস ও সমাজ নিয়ে আলোচনার ফাঁকে ইবন খালদুন অর্থনীতি সম্পর্কেও চমৎকার অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি মানবসমাজের সমৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে উৎপাদনশীলতা ও বিভাগীয় শ্রম (division of labor) এর ভূমিকাকে চিহ্নিত করেন। আল-মুকাদ্দিমাহ-তে ইবন খালদুন জোর দিয়ে বলেন: “সভ্যতা ও এর কল্যাণ, একই সাথে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে উৎপাদনশীলতা ও মানুষের নিজ স্বার্থে উদ্যমী প্রচেষ্টার উপর”।অর্থাৎ মানুষ স্বীয় কল্যাণ ও মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিশ্রম ও উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হলে সমাজে সামগ্রিক সমৃদ্ধি আসে। শ্রমের বিভাগ ও পারস্পরিক সহযোগিতাকে তিনি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মূল বলে চিহ্নিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, একা একজন মানুষ নিজের খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় গম উৎপাদন করতে পারেন না; কিন্তু কয়েকজন কৃষক, কারিগর ও শ্রমিক যদি মিলিত হয়ে লোহারের তৈরি সরঞ্জাম ব্যবহার করে চাষ, ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহ করেন, তবে তাঁদের সমবেত শ্রম নিজ নিজ চাহিদার বহু গুণ বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। এভাবে শ্রমবিভাগ ও পারস্পরিক সহযোগিতা মানবজাতিকে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রার পথ দেখায়, যা আধুনিক অর্থনীতিতে মৌলিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। অ্যাডাম স্মিথের অনেক আগে ইবন খালদুন শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি ও মূল্য সৃষ্টিতে ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। আধুনিক অর্থনীতির Labor Theory of Value-এরও প্রাথমিক ধারণা ইবন খালদুনের লেখায় পাওয়া যায়; জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইব্রাহিম ওওয়েসের মতে, মূল্যতত্ত্বে শ্রমের ভূমিকা বিষয়ে ইবন খালদুন আদম স্মিথেরও অনেক পূর্বে তত্ত্বের বীজ বপন করেছিলেন। তাঁর মতে "মানবশ্রমই সকল আয়ের উৎস এবং পুঁজি সঞ্চয়ের মূলে রয়েছে" –কোনো পণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমই তার মূল্য সৃষ্টि করে, এমনকি প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রেও শ্রমের অবদান ব্যতিরেকে মূল্য সংযোজন সম্ভব নয় (Rosenthal, 1958,vol. II, p.272)।

কর ও রাজস্ব সম্পর্কে ইবন খালদুনের অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী এবং পরবর্তীকালে বহুল প্রশংসিত হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেন যে রাজবংশের সূচনাপর্বে শাসকগোষ্ঠী কম কর আরোপের মাধ্যমেও বেশি রাজস্ব পায়, কারণ জনগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উৎপাদন ও বাণিজ্যে সক্রিয় থাকে। বিপরীতে, রাজ্যের পতনকালে শাসকরা রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে অত্যধিক কর আরোপ করে, কিন্তু তার ফলে উৎপাদন নিরুৎসাহিত হয়ে সামগ্রিক রাজস্ব আদায় বরং কমে যায়। এই পর্যবেক্ষণটি আধুনিক অর্থনীতিতে লাফার বক্ররেখা (Laffer Curve) তত্ত্বের সমান্তরাল হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি ১৯৮০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান তাঁর কর নীতির পক্ষে ইবন খালদুনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন: রাজবংশের শুরুতে স্বল্প করেও রাজস্ব বৃদ্ধি পায়, আর শেষে অধিক করেও রাজস্ব হ্রাস পায়। অর্থাৎ ইবন খালদুন করনীতিতে এমন ভারসাম্যের পক্ষপাতী ছিলেন যেখানে করহার খুব বেশি না হয়ে এমন পর্যায়ে থাকে যাতে জনগণ উৎপাদনে উৎসাহী থাকে এবং দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রও বেশি রাজস্ব পায়।

ইবন খালদুন বাজারের চাহিদা-যোগান সম্পর্কেও প্রাচীনপন্থী ধারণা থেকে অগ্রসর চিন্তা করেছেন। তিনি সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে জনসংখ্যা ও চাহিদার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করতেন, অত্যধিক সরকারি হস্তক্ষেপ ও আমলাতন্ত্র অর্থনীতির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে; রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা ব্যবসায়ীদের মতো বাস্তব জগতের প্রেরণা ও জ্ঞান রাখেন না, তাই কর-নিয়ন্ত্রণ ও কঠোর বিধিনিষেধ দিয়ে অর্থনৈতিক উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত করলে সমাজের অবনতি ঘটে। রাষ্ট্রের ভূমিকা তাই হওয়া উচিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ন্যায্য পরিবেশ সৃষ্টি করা, সরাসরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অতিরিক্ত জড়ানো নয়। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, শাসকদের উচিত দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করা কারণ অনেকসময় দারিদ্র্য ব্যক্তিগত অপচয় নয়, বরং বাহ্যিক কারণসৃষ্ট; সরকার সঠিক নীতির মাধ্যমে জনগণকে উৎপাদন ও উন্নয়নে উদ্দীপিত করতে পারে।

মুদ্রা ও বিনিময় বিষয়ে ইবন খালদুন স্বল্প কথায় হলেও গুরুত্বপূর্ণ মত দিয়েছেন। তিনি ইসলামী অর্থব্যবস্থায় স্বর্ণ ও রূপার বাস্তবিক মানের মুদ্রাকে আদর্শ মাপকাঠি হিসেবে দেখতে চেয়েছেন এবং মুদ্রার ওজন ও খাঁটি মান বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি স্থিতিশীল মুদ্রা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন, যা বাণিজ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা আনে।

সভ্যতার উদয়-পতনের চক্রতত্ত্ব

ইবন খালদুনের ইতিহাসচিন্তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দিক হলো সভ্যতার উত্থান-পতনের চক্রাকার তত্ত্ব। ইতিহাসের নানা উদাহরণ বিশ্লেষণ করে তিনি একটি পুনরাবৃত্তিমূলক প্যাটার্ন শনাক্ত করেন, যেখানে একদল শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী (প্রায়শই গোত্রীয় “বেদুইন” যাযাবর) একটি দুর্বল হয়ে পড়া সভ্যতাকে জয় করে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। নতুন শাসকগোষ্ঠী শুরুর যুগে কঠোর পরিশ্রমী, সাহসী ও উচ্চ-আসাবিয়া-সম্পন্ন থাকে, ফলে তাদের শাসনে রাজ্য বিস্তার লাভ করে এবং এক সমৃদ্ধ সভ্যতার বিকাশ হয়। এই পর্যায়কে ইবন খালদুন সভ্যতার বিকাশধারা বা স্বর্ণযুগ বলতে পারেন, যখন শিল্প-সাহিত্য-শিক্ষা ইত্যাদিতে উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু সভ্যতার শীর্ষবিন্দু অতিক্রম করার পরই অবক্ষয় শুরু হয় –শাসক ও জনগণ ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে পূর্বপুরুষদের কঠোর গুণাবলি হারাতে থাকে, আসাবিয়্যাহ দুর্বল হয়ে পড়ে, সৈনিকেরা শিথিল ও নরম হয়ে যায় এবং প্রশাসনে ব্যয়বহুলতা ও অদক্ষতা বাড়ে। এর ফলশ্রুতিতে ক্রমশ রাজ্য পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে এবং কোনো নবীন “বর্বর” দল (নতুন উদ্যমী যাযাবর বা প্রতিবেশী শক্তি) এই দুর্বল সভ্যতাকে আক্রমণ করে জয়ী হয়। এরপর তাদের দ্বারা আবার একই চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইবন খালদুন ঐতিহাসিকভাবে হিসাব করে দেখান যে সাধারণত তিন থেকে চার প্রজন্ম সময়ই একটি রাজবংশের উত্থান থেকে পতন সম্পন্ন হতে যথেষ্ট এবং এই সময়কাল প্রায় ১২০ বছর বলে তিনি অনুমান করেছেন।

এই চক্রতত্ত্ব থেকে ইবন খালদুন বোঝাতে চেয়েছেন যে সভ্যতার উত্থান-পতন কোনো দৈব ঘটনা নয়, বরং এর পেছনে সামাজিক সংহতি, ন্যায়নীতি ও মানবস্বভাবজনিত কারণ রয়েছে। প্রতিটি যুগে একদল উদ্যমী মানুষ কঠোরপরিশ্রম, সংহতি ও নেতৃত্বের গুণে নতুন সভ্যতার সূচনা করে; কিন্তু সমৃদ্ধি এসে গেলে আত্মতুষ্টি, বিলাসিতা ও অন্যায়ের বিস্তার ঘটে, যা সেই সভ্যতার ভিত দুর্বল করে দেয় এবং অবশেষে তার পতন ঘটে। অবশ্য ইবন খালদুন নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর যুগের প্রেক্ষাপটে এই চক্রতত্ত্ব প্রযোজ্য হলেও আধুনিককালে সমাজের প্রকৃতি ভিন্ন হতে পারে। আজকের জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরাসরি যাযাবর বনাম নগরবাসীর দ্বন্দ্ব না থাকলেও, জাতীয় সংহতি (আসাবিয়্যাহ-এর আধুনিক রূপ) রাষ্ট্রশক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়ে গেছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো শিক্ষাব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যম ও জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ দিয়ে নাগরিকদের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক সংহতি সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকে, যা ইবন খালদুনের ধারণার প্রাসঙ্গিকতাকে এখনও বজায় রেখেছে।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রচিন্তায় প্রভাব

ইবন খালদুনের চিন্তার ব্যাপকতার কারণে তাঁকে অনেকেই আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাসতত্ত্ব, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক মনে করেন। অগাস্ত কোঁৎ, কার্ল মার্ক্স, ম্যাকিয়াভেলি, ভিকো, এমনকি অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের ভাবনার সঙ্গে ইবন খালদুনের মিল খুঁজে পাওয়া যায় বলে গবেষকরা উল্লেখ করেছেন। যদিও সরাসরি প্রভাবের প্রমাণ নেই, তথাপি অনেক আধুনিক তত্ত্বের মৌলিক ধারণাইবন খালদুন কয়েক শতাব্দী আগেই উপস্থাপন করেছিলেন। সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে খ্যাত অগাস্ত কোঁতের আগেই ইবন খালদুন মানবসমাজের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের প্রস্তাব করেছিলেন। অর্থনীতিতে আদম স্মিথের আগে মূল্য ও শ্রম নিয়ে মত দিয়েছেন। রাষ্ট্রচিন্তায় ম্যাকিয়াভেলির আগে ক্ষমতা ও নীতির বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ করেছেন। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ টয়েনবি ও ফরাসি ভূগোলবিদ ইভ লাকোস্ত সহ অনেকেই ইবন খালদুনকে ইতিহাস ও সমাজচিন্তায় অনন্য প্রতিভা হিসেবে তুলে ধরেছেন। টয়েনবি যেমন আল-মুকাদ্দিমাহ-কে ঐ 분야의সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলেছেন, তেমনি সমাজবিজ্ঞানী আর্নেস্ট গেলনার ইবন খালদুনের দেয়া রাষ্ট্রের সংজ্ঞাকে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা বলে প্রশংসা করেছেন। আধুনিক অর্থনীতিবিদ আর্থার লাফার স্বীকার করেছেন যে কর-রাজস্ব সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত লাফার বক্ররেখা ধারণার পূর্বেই ইবন খালদুন একই যুক্তি প্রদান করেছিলেন। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান ইবন খালদুনকে “একজন চতুর্দশ শতাব্দীর ইসলামী দার্শনিক, যিনি মূলত আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানের ধারণাগুলো প্রায় সবই উদ্ভাবন করে গেছেন”বলে উল্লেখ করেছেন। এসব মূল্যায়ন ইবন খালদুনের চিন্তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সুদূরপ্রসারী প্রভাবকেই নির্দেশ করে।

ইবন খালদুনের চিন্তা মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও নবজাগরণ সৃষ্টি করেছে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদরা তাঁর তত্ত্ব ব্যবহার করে নিজেদের সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ব্যাখ্যাকরেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের পণ্ডিতরা তাঁর কাজকে পুনরায় আবিষ্কার করে মূল্যায়ন করেন। আজকের সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও অর্থনীতির পাঠ্যক্রমেও ইবন খালদুনের অবদান আলোচনা করাহয়। তিউনিশিয়া, তুরস্ক সহ নানা দেশে তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয় ও পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছে, যা তাঁর চিন্তার চলমান প্রাসঙ্গিকতারই স্বীকৃতি। উদাহরণস্বরূপ, ইস্তানবুলে প্রতিষ্ঠিত ইবন হালদুন বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিভাষিক শিক্ষা ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় নিবেদিত, যার মাধ্যমে এই মনীষীর চিন্তার ধারা বিকাশের চেষ্টা হচ্ছে।

ইবন খালদুন ছিলেন মধ্যযুগে এক ব্যতিক্রমী মেধাবী চিন্তাবিদ, যিনি ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে সমন্বিত করে মানবসভ্যতার একটি সর্বাঙ্গীন তত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর আল-মুকাদ্দিমাহ গ্রন্থে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সমন্বয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের কার্যকারণ সম্পর্ক উদঘাটন করেছেন। সামাজিক সংহতি, ন্যায়পরায়ণ শাসন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সভ্যতার উত্থান-পতনের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, তা কালের পরীক্ষায় বহুাংশে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক ধারা, জনগণের সংহতি ও নেতৃত্বের ভূমিকা, এবং অর্থনৈতিক নীতির প্রতিফল সম্পর্কে তাঁর গভীরঅন্তর্দৃষ্টি আজও গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের জন্য শিক্ষণীয়। ইবন খালদুনের চিন্তাধারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সমাজেই আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় এবং তাঁকে মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক তাত্ত্বিক হিসাবে গণ্য করা হয়। তাঁর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেখিয়েছে যে ইতিহাস শুধু রাজাদের কাহিনি নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত প্রক্রিয়া যেখানে সামাজিক শক্তি, অর্থনীতি ও রাজনীতি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে বহু তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও ইবন খালদুনের ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি অনন্য, যা অতীতকে বোঝার চাবিকাঠি হিসেবে ও ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা হিসেবে অমলিন হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র:

Gibb, H. A. R. (1933). The Islamic background of Ibn Khaldūn’s political theory. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 7(1), 23–31. https://doi.org/10.1017/S0041977X00105361

Ibn Khaldūn. (1958). The Muqaddimah: An Introduction to History (F. Rosenthal, Trans.; 3 vols.). Princeton University Press. (Original work completed 1377).

Issawi, C. (2025). Ibn Khaldūn. In Encyclopeadia Britannica. Retrieved September 20, 2025, from https://www.britannica.com/biography/Ibn-Khaldun

Krugman, P. (2006, May 7). Ibn Khaldun and the wealth of nations. The New York Times. (Discusses Khaldun’s influence on economics and social science).

Lacoste, Y. (1984). Ibn Khaldun: The Birth of History and the Past of the Third World (D. Macey, Trans.). Verso.

Oweiss, I. M. (2017). Ibn Khaldun: The father of economics. In Ibn Khaldun: An Arab philosophy of history. Georgetown University. (Original work published 1988).

Qadir, M. A. (1941). The social and political ideas of Ibn Khaldun. The Indian Journal of Political Science, 3(2), 102–118.

Sidani, Y. M. (2008). Ibn Khaldun of North Africa: An AD 1377 theory of leadership. Journal of Management History, 14(1), 73–86. https://doi.org/10.1108/17511340810845499

Spengler, J. J. (1964). Economic thought of Ibn Khaldun. Comparative Studies in Society and History, 6(3), 268–306. https://doi.org/10.1017/S0010417500003548

Toynbee, A. J. (1956). A Study of History (Vol. 1, Rev. ed.). Oxford University Press. (See pp. 322–324 on Ibn Khaldun).

ওয়েস্টফালিয়ার শান্তিচুক্তি ১৬৪৮: যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থান

মো. অহিদুজ্জামান

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক

১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফালিয়ার শান্তিচুক্তি মানবসভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সন্ধিক্ষণ। শতাব্দীজুড়ে ধর্ম ও রাজনীতির অগ্নিগর্ভ সংঘাত, রাজকীয় আধিপত্য ও পোপের ঐশ্বরিক কর্তৃত্বে ক্লান্ত ইউরোপ এই চুক্তির মাধ্যমে এক নতুন দিগন্তে প্রবেশ করে—যেখানে রাষ্ট্র হবে ধর্মের নয়, বরং ভূখণ্ড, সার্বভৌম ক্ষমতা ও নাগরিকদের স্বার্থের প্রতিফলন। ত্রিশ বছরের যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে আসা এই শান্তি শুধুমাত্র যুদ্ধবিরতির দলিল ছিল না; এটি ছিল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সার্বভৌমত্বের নীতি, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যৌক্তিক কাঠামোর ভিত্তি।

ওয়েস্টফালিয়া ইউরোপকে শিখিয়েছিল যে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং পরস্পরের সীমান্ত স্বীকার করা যুদ্ধের চেয়ে অধিক টেকসই। এখানেই জন্ম নেয় আধুনিক nation-state-এর ধারণা—যেখানে রাজা নয়, রাষ্ট্রই হবে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব। এই চুক্তি রাজনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষতার সূচনা ঘটায়, আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির বহুপাক্ষিক ধারাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়, এবং রাষ্ট্রসমূহের সমমর্যাদার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিতকরে।

আজ, সাড়ে তিন শতাব্দী পরেও, যখন বৈশ্বিক রাজনীতি আবারও সার্বভৌমত্ব, মানবিক হস্তক্ষেপ, ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভারসাম্য নিয়ে লড়াই করছে—তখন ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয়: স্থায়ী শান্তি কখনো আরোপিত হয় না, এটি অর্জিত হয় সংলাপ, সমঝোতা ও পারস্পরিক স্বীকৃতির মাধ্যমে।

পটভূমি: ত্রিশ বছরের যুদ্ধের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব

১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (Thirty Years’ War) ছিল ইউরোপীয় ইতিহাসের এক গভীর ও বিধ্বংসী সংঘাত, যা প্রথমে ধর্মীয় বিভেদের পরিণতি হিসেবে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত ইউরোপের রাজনৈতিক ভারসাম্য ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি পুনর্গঠনের দিকে গড়ায়। এই যুদ্ধ মূলত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে সংঘটিত হয়, যেখানে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট শক্তির মধ্যে বিরোধ ইউরোপজুড়ে এক মহাবিপর্যয়ের সূচনা করে।

১৫৫৫ সালের Peace of Augsburg বা অগসবার্গের শান্তি চুক্তিতে “Cuiusregio, eiusreligio” নীতির মাধ্যমে প্রতিটি রাজাকে তার রাজ্যের ধর্ম নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্যালভিনবাদের প্রসার এই সমঝোতাকে অচল করে তোলে। পবিত্র রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ফের্দিনান্দ (Ferdinand II) ১৬১৯ সালে ক্ষমতায় এসে সাম্রাজ্যে পুনরায় ক্যাথলিক ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করলে ধর্মীয় উত্তেজনা ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

১৬১৮ সালে বোহেমিয়ার রাজধানী প্রাগে ঘটে ঐতিহাসিক Defenestration of Prague ঘটনা, যেখানে সম্রাটের প্রতিনিধিদের জানালা দিয়ে নিক্ষেপ করা হয়—যা বিদ্রোহের সূচনাবিন্দু হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। প্রাগের সেই ঘটনাই পরিণত হয় এক সর্বাত্মক বিদ্রোহে। বোহেমিয়ার প্রোটেস্ট্যান্ট রাজারা সম্রাটের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়, এবং দ্রুতই যুদ্ধের আগুন ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথমে এই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল ধর্মীয় দ্বন্দ্বে—বোহেমিয়া ও তার মিত্ররা প্রোটেস্ট্যান্ট পক্ষে, আর হ্যাবসবার্গ শাসিত অস্ট্রিয়া, স্পেন ও পোল্যান্ড ছিল ক্যাথলিক সমর্থনে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গেসংঘাতটি আঞ্চলিক সীমানা অতিক্রম করে ইউরোপব্যাপী ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রূপ নেয়।

যুদ্ধটি সাধারণত চারটি পর্যায়ে বিভক্ত: বোহেমিয়ান, ডেনিশ, সুইডিশ ও ফরাসি পর্যায়।

- বোহেমিয়ান পর্যায় (১৬১৮–১৬২৫): প্রাথমিক ধর্মীয় সংঘর্ষ ও বোহেমিয়ার বিদ্রোহ দমন।

- ডেনিশ পর্যায় (১৬২৫–১৬২৯): ডেনমার্ক প্রোটেস্ট্যান্টদের সহায়তায় যুদ্ধে অংশ নেয়, তবে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়।

- সুইডিশ পর্যায় (১৬৩০–১৬৩৫): সুইডেনের রাজা গুস্তাভাস অ্যাডলফাসের নেতৃত্বে প্রোটেস্ট্যান্ট বাহিনী সাময়িকভাবে প্রাধান্য অর্জন করে।

- ফরাসি পর্যায় (১৬৩৫–১৬৪৮): রাজনৈতিক ভারসাম্যের জন্য ক্যাথলিক ফ্রান্স প্রোটেস্ট্যান্টদের পাশে দাঁড়িয়ে হ্যাবসবার্গ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেয়, যা যুদ্ধের চরিত্রকে পুরোপুরি ধর্মীয় সীমানার বাইরে নিয়ে যায়।

এভাবে ত্রিশ বছরের যুদ্ধ ক্রমে ধর্মীয় আদর্শের সংঘাত থেকে পরিণত হয় ইউরোপের রাজনৈতিক আধিপত্যের যুদ্ধে। বিশেষত ফ্রান্সের কার্ডিনাল রিশেলিয়ুর কূটনৈতিক নীতি ছিল হ্যাবসবার্গদের ক্ষমতা দুর্বল করা—যা শেষ পর্যন্ত সফল হয়।

যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ ছিল অকল্পনীয়। আনুমানিক ৮০ লক্ষ মানুষ যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারিতে মারা যায়। বিশেষত জার্মানির বহু অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, এবং সামাজিককাঠামো সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই যুদ্ধ মধ্যযুগীয় ইউরোপের অবসান ও আধুনিক ইউরোপের সূচনালগ্ন হিসেবে গণ্য হয়।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধের বিভীষিকা সহ্য করার পর সব পক্ষ অবশেষে ক্লান্ত হয়ে শান্তির পথে এগোতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর ১৬৪৮ সালে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলের ওয়েস্টফালিয়া (Westphalia) অঞ্চলের মুনস্টার ও অসনাব্রুকে অনুষ্ঠিত হয় ইতিহাসখ্যাত “পিস অব ওয়েস্টফালিয়া” (Peace of Westphalia)—যা ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার নতুন সূচনা চিহ্নিত করে।

ওয়েস্টফালিয়ার শান্তিচুক্তি: বৈশিষ্ট্য, শর্তাবলী ও আলোচনার কাঠামো

১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফালিয়ার শান্তিচুক্তি (Peace of Westphalia) শুধু ইউরোপে ত্রিশ বছরের বিধ্বংসী যুদ্ধের অবসান ঘটায়নি, এটি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক আইন ও সার্বভৌমত্বের ধারণার ভিত্তিও স্থাপন করে। এই শান্তিচুক্তি ছিল একক কোনো চুক্তি নয়—বরং ১৬৪৪ থেকে ১৬৪৮ সালের মধ্যে জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলীয় ওয়েস্টফালিয়া অঞ্চলের মিউনস্টার ও অসনাব্রুক শহরে অনুষ্ঠিত দীর্ঘ কূটনৈতিক আলোচনার ফল।

এই আলোচনায় অংশ নেয় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট তৃতীয় ফের্দিনান্দ, স্পেনের রাজা চতুর্থ ফেলিপে, ফ্রান্স, সুইডেন, ডাচ প্রজাতন্ত্র, অসংখ্য জার্মান প্রিন্স ও রাজ্যসহ প্রায় ১০৯টি প্রতিনিধিদল—যা ইতিহাসে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্মেলনগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, পোল্যান্ড এবং অটোমান (উসমানীয়) সাম্রাজ্য এতে অংশ নেয়নি।

চুক্তির মূল কাঠামো গঠিত হয় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নথি থেকে—

১. মিউনস্টার চুক্তি (Peace of Münster): জানুয়ারি ১৬৪৮ সালে স্পেন ও ডাচ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে,

২. ফ্রান্স ও পবিত্র রোমান সম্রাটের মধ্যে চুক্তি (Treaty of Münster, October 1648), এবং

৩. সুইডেন ও সম্রাটের মধ্যে চুক্তি (Treaty of Osnabrück, October 1648)।

এই তিনটি নথি মিলে ইউরোপের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মানচিত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। নিচে চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী তুলে ধরা হলো।

১. যুদ্ধের অবসান ও শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ওয়েস্টফালিয়ার শান্তিচুক্তি ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মোড় সৃষ্টি করে। এটি শুধু ত্রিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮–১৬৪৮) নয়, বরং স্পেন ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে চলা আশি বছরের যুদ্ধের (১৫৬৮–১৬৪৮) সমাপ্তিও ঘোষণা করে।চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, স্পেন আনুষ্ঠানিকভাবে ডাচ প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃতি দেয়—যা ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক নতুন স্বাধীন শক্তির উত্থান ঘটায়। এই সার্বিক যুদ্ধবিরতি ইউরোপকে বহু বছরের অস্থিরতা থেকে মুক্তি দেয় এবং শান্তি ও পুনর্গঠনের পথে ফিরিয়ে আনে।

২. সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক পুনর্গঠন

ওয়েস্টফালিয়ার শান্তিচুক্তির অন্যতম ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি।পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাজ্য ও প্রিন্সগণ তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা (sovereignty) লাভ করেন। তারা সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই একে অপরের সঙ্গে বা বিদেশি শক্তির সঙ্গে চুক্তি করতে পারে—তবে শর্ত থাকে যে, এই চুক্তি যেন সম্রাট বা সাম্রাজ্যের ক্ষতি না করে।

ফলে প্রায় ৩০০টি স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত জার্মান সাম্রাজ্য কার্যত একটি ঢিলেঢালা রাজনৈতিক কনফেডারেশনে পরিণত হয়। সম্রাটের ক্ষমতা নামমাত্র পর্যায়ে নেমে আসে এবং সাম্রাজ্যের সংসদ (Diet) কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হারায়। এটি ইউরোপে কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্রের পতন এবং আঞ্চলিক রাজ্যশক্তির উত্থানের সূচনা করে।এই ধারণা থেকেই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি—“এক দেশ, এক সরকার, এক ভূখণ্ড”—প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আজকের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি।

৩. ধর্মীয় সমঝোতা ও সহাবস্থান

চুক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ধর্মীয় সহনশীলতা ও স্থায়ী সমাধান।১৫৫৫ সালের Peace of Augsburg পুনর্বহাল করে শুধু ক্যাথলিক ও লুথেরান নয়, ক্যালভিনবাদীদেরও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে প্রথমবারের মতো তিনটি খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়—ক্যাথলিক, লুথারান ও ক্যালভিনিস্ট—সমঅধিকারভুক্ত ধর্মীয় শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পায়।প্রত্যেক রাজ্যকে তার শাসকের ধর্ম অনুযায়ী রাষ্ট্রধর্ম নির্ধারণের অধিকার দেওয়া হয়, তবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ব্যক্তিগত উপাসনা ও সীমিত জনসম্মুখে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।এছাড়া ধর্মীয় সম্পত্তির বিরোধ মীমাংসার জন্য ১৬২৪ সালকে “স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার” ধরা হয়—যে বছরের মালিকানার অবস্থা চূড়ান্ত ধরা হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ছিল—যদি কোনো রাজপাল তার ধর্ম পরিবর্তন করেন, তবে তিনি তার রাজ্যের ওপর কর্তৃত্ব হারাবেন।সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো, রোমান পোপের এই চুক্তির বিরুদ্ধে কোনো ভেটো বা আপত্তির অধিকার বাতিল ঘোষণা করা হয়, ফলে জার্মান রাজনীতিতে চার্চের প্রভাব কার্যত শেষ হয়ে যায়।

৪. ভূখণ্ড পুনর্বণ্টন ও শক্তির ভারসাম্য