ইতিহাস ও দর্শন

বার্লিন সম্মেলন ১৮৮৪–৮৫: আফ্রিকা বিভাজনের রাজনীতি, অর্থনীতি ও উত্তরাধিকার

মো. অহিদুজ্জামান

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক

১৮৮৪-৮৫ সালের বার্লিন সম্মেলন ছিল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশ বিভাজনের নিয়ম-কানুন নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত একটি ঐতিহাসিক সভা। এটি তথাকথিত “Scramble for Africa” বা আফ্রিকা নিয়ে দখলদারিত্বের হুড়োহুড়ির আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়। এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে বার্লিন সম্মেলনের পটভূমি ও কারণ, এতে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের উদ্দেশ্য, গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা, আফ্রিকার ভূখণ্ডের সীমারেখা ও মানচিত্রে সংঘটিত পরিবর্তন, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদে আফ্রিকার সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতিতে প্রভাব, আফ্রিকান জনগণের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ, এবং সম্মেলনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আলোচনা করা হয়েছে।

সম্মেলনের পটভূমি ও কারণ

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর দৃষ্টি আফ্রিকার বিপুল সম্পদ-সম্ভাবনার ওপর পড়ে। শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপে কাঁচামালের চাহিদা বাড়ছিল এবং আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ –যেমন রবার, খনিজ, হাতির দাঁত, তুলা ইত্যাদি –শিল্পোৎপাদনের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে ওঠে। পাশাপাশি, আফ্রিকার বাজারকে ইউরোপীয় নির্মিত পণ্যের জন্য নতুন ক্রয়বাজার হিসেবে দেখা হচ্ছিল, যা ইউরোপের অর্থনৈতিক প্রাধান্য আরও সুসংহত করতে পারে। ফলে আফ্রিকা অধিকার করার অর্থনৈতিক আগ্রহ ইউরোপীয় দেশগুলোকে তাড়িত করে। অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবে, ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনে একপ্রকার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল; প্রতিটি শক্তি চাইছিল অন্যদের আগে আফ্রিকার ভূখণ্ড দখল করে প্রভাব বিস্তার করতে। বিশেষত ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে আফ্রিকার বিভিন্ন অংশ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, এবং একইসঙ্গে জার্মানির মতো সদ্য ঐক্যবদ্ধ শক্তিও উপনিবেশ লাভে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক সন্দেহ-ঈর্ষা আফ্রিকা নিয়ে বড় ধরনের ইউরোপীয় সংঘাতের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছিল।

বার্লিন সম্মেলনের প্রত্যক্ষ কারণগুলোর একটি ছিল কঙ্গো নদীবিধৌত অঞ্চল নিয়ে বিরোধ। বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপল্ড ১৮৭০-এর দশক থেকেই মধ্য আফ্রিকায় বিশেষত কঙ্গো অঞ্চলে ব্যক্তিগত উপনিবেশ স্থাপনের প্রচেষ্টায় ছিলেন। লিওপল্ড ১৮৭৬ সালে কথিত মানবতাবাদী উদ্দেশ্যে International African Association প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিখ্যাত অভিযাত্রী হেনরি মর্টন স্ট্যানলিকে আফ্রিকায় পাঠান। স্ট্যানলি ১৮৭৯-১৮৮৪ সময়কালে কঙ্গো অববাহিকায় অসংখ্য চুক্তি করে বিশাল এলাকা লিওপল্ডের সংগঠনের নামে কব্জা করেন। ফরাসি গোয়েন্দারা লিওপল্ডের এই পরিকল্পনার কথা টের পেয়ে নিজেদেরও মধ্য আফ্রিকায় তৎপরতা বাড়ায়; ফরাসি গবেষক পিয়ের দ্য ব্রাজা কঙ্গো অববাহিকায় গিয়ে ব্রাজাভিল স্থাপন করে ফ্রান্সের পতাকা উড়িয়েছিলেন ১৮৮১ সালে। একইসময়ে পর্তুগালও আফ্রিকায় তার প্রাচীন প্রভাব ফিরিয়ে আনতে তৎপর হয় এবং ব্রিটেনের সাথে একটি চুক্তি করে যাতে লিওপল্ডের সংগঠনটি আটলান্টিক মহাসাগরে পৌঁছুতে না পারে। এভাবে কঙ্গো অঞ্চলে বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও পর্তুগালের স্বার্থসংঘাত ইউরোপীয় পরিমণ্ডলে আলোড়ন তোলে।

১৮৮২-৮৩ সালের দিকে উত্তর আফ্রিকাতেও উত্তেজনা বাড়ছিল; ব্রিটেন সুয়েজ খাল ও মিশর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলে, যা ফ্রান্স ও জার্মানিকে ক্ষুব্ধ করে এবং তারা বিকল্প উপনিবেশের দিকে নজর দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় “আফ্রিকার জন্য হুড়োহুড়ি” সত্যিকারের রূপ নিতে শুরু করে –ইউরোপের নানা দেশ প্রচণ্ড গতিতে আফ্রিকায় অভিযান চালিয়ে পতাকা গাড়া শুরু করে দেয়। এই প্রেক্ষাপটে জার্মান চ্যান্সেলর অটো ভন বিসমার্ক সিদ্ধান্ত নেন সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নিয়ে এক সম্মেলনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আফ্রিকা বিভাজনের নীতিমালা প্রণয়ন করবেন। লিয়োপল্ডের উদ্যোগ এবং পর্তুগালের আহ্বানে ব্রিটিশ সমর্থন নিয়ে, বিসমার্ক ১৫ নভেম্বর ১৮৮৪ তারিখে বার্লিনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকেন যাতে ইউরোপের প্রধান ১৩টি দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে।

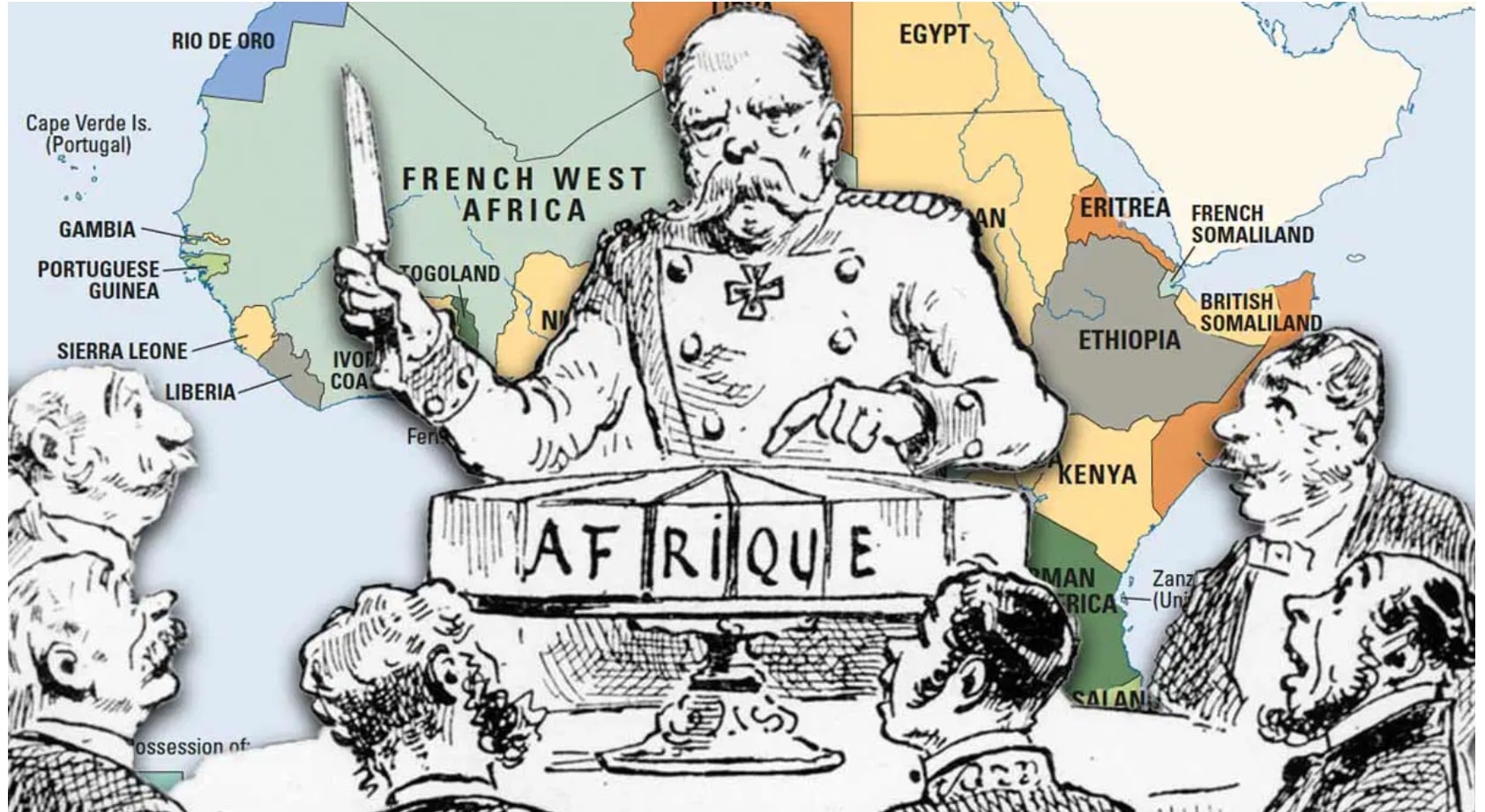

ছবি:বার্লিন সম্মেলন

সংক্ষেপে, ইউরোপের বর্ধিত ভৌত ও অর্থনৈতিক লালসা, প্রতিযোগিতামূলক সাম্রাজ্যবাদ এবং কঙ্গো ও অন্যান্য অঞ্চলে সৃষ্ট সঙ্কটই বার্লিন সম্মেলন আয়োজনের প্রধান কারণ ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, পুরো প্রক্রিয়ায় আফ্রিকার কোনো দেশ বা নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি –আফ্রিকার ভাগ্য নির্ধারণে আফ্রিকানদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছিল।

অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ ও তাদের উদ্দেশ্য

বার্লিন সম্মেলনে ইউরোপের তেরটি রাষ্ট্র এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মিলে মোট ১৪টি দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন ও পর্তুগাল ইতোমধ্যেই আফ্রিকার বৃহৎ অংশে উপনিবেশ কায়েম করেছিল এবং তারাই ছিল প্রধান স্বার্থধারী শক্তি। বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপল্ড নিজের ব্যক্তিগত সংগঠন “International Congo Society” এর মাধ্যমে কঙ্গো অধিকার করার স্বীকৃতি চাইছিলেন, তাই তিনিও তার দূত প্রেরণ করেন। ইতালি সদ্য জাতিরাষ্ট্র হিসেবে একত্রিত হয়ে আফ্রিকায় সাম্রাজ্য স্থাপনের আশায় সম্মেলনে অংশ নেয়। এছাড়া স্পেন তার ছোটোখাটো উপনিবেশগত স্বার্থ (উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান ইকুয়েটরিয়াল গিনি অঞ্চল) রক্ষার্থে যোগ দেয়।

অন্য অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, রাশিয়া, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন-নরওয়ে (তখন একীভূত), উসমানীয় তুর্কি সাম্রাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য; তবে এদের কেউই আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে বিশেষ সফল হয়নি বা আগ্রহী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই সাতটি রাষ্ট্র কোনো আফ্রিকীয় ভূখণ্ড নিয়ে শেষপর্যন্ত বাড়ি ফিরতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্র নিজেই বার্লিন চুক্তির সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলার অধিকার সংরক্ষণ করেছিল এবং সম্মেলনের সমাপ্ত চুক্তিতে শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষরও করেনি, কারণ ঐ সময়ে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা বাড়ছিল।

প্রতিটি শক্তিরই নিজস্ব উদ্দেশ্য ও অভিলাষ ছিল। ব্রিটেন চেয়েছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে (কায়রো থেকে কেপটাউন) এক বিস্তৃত উপনিবেশী করিডোর এবং সুয়েজ খাল ও ভারতে যাওয়ার পথ সুরক্ষিত রাখত। ফ্রান্স পশ্চিম আফ্রিকা থেকে মধ্য আফ্রিকা হয়ে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত সম্রাজ্য গড়ার উদ্দেশ্যে সক্রিয় ছিল এবং ব্রিটিশদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজ অবস্থান মজবুত করতে চাইছিল। জার্মানি বাইসমার্কের অধীনে ইউরোপে প্রভাবশালী হলেও উপনিবেশিক দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছিল; তাই জার্মানি চেয়েছিল আফ্রিকায় নতুন অধিকার লাভের মাধ্যমে “নতুন সাম্রাজ্য” গড়ে তুলতে এবং ইউরোপীয় ভারসাম্য বজায় রাখতে। পর্তুগাল তার পুরনো আফ্রিকীয় উপনিবেশ অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিক রক্ষা ও সম্প্রসারণের ফিকিরে ছিল এবং চেষ্টা করছিল আটলান্টিক থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত (পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল) একটি পর্তুগিজ করিডোর তৈরি করতে। বেলজিয়াম/লিওপল্ড মূলত ব্যক্তিগত লোভে কঙ্গোর বিশাল সম্পদ (বিশেষত রবার ও হাতির দাঁত) হাতাতে চাইছিলেন, তবে ভান ধরেছিলেন আফ্রিকাকে “সভ্য করে তোলা” ও দাসব্যবসা নির্মূলের মহান লক্ষ্য তাঁর আছে। ইতালি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজের একটি উপনিবেশ চেয়েছিল যাতে তারা বৃহৎ শক্তির কাতারে সামিল হতে পারে; ইতালি লক্ষ্যস্থির করেছিল আফ্রিকার শিং বলে পরিচিত পূর্বাঞ্চল (বর্তমান ইথিওপিয়া/সোমালিয়া অঞ্চল), যদিও সেখানে তাদের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সীমিত সাফল্য পায়। স্পেন তুলনামূলক দুর্বল উপনিবেশবাদী শক্তি হিসেবে কিছু ছোট উপকূলীয় এলাকা (যেমন স্প্যানিশ গিনি, পশ্চিম সাহারার অংশ) ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। অন্যদিকে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ ইত্যাদি আফ্রিকায় বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি; তারা মূলত কূটনৈতিক উপস্থাপনার অংশ হিসেবে বা তথ্য পাওয়ার জন্য সম্মেলনে অংশ নেয়। উল্লেখ্য, কোনো আফ্রিকান নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধানকে এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এমনকি দ্বীপ Zanzibar-এর সুলতান অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেও তা উপেক্ষা করা হয়েছিল।

সার্বিকভাবে, বার্লিন সম্মেলনে যে চৌদ্দটি রাষ্ট্র উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে মাত্র অর্ধেকের আফ্রিকায় বাস্তব উপনিবেশগত স্বার্থ ছিল বা পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়। বাকিরা সভায় থাকলেও আফ্রিকা বিভাজনের শেষ ফলাফলে তাদের তেমন ভূমিকা ছিল না। প্রধান চার উপনিবেশবাদী শক্তি এবং রাজা লিওপল্ডের সক্রিয় তৎপরতাই বাস্তবে আফ্রিকা মানচিত্রের ভাগ্য নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা রাখে।

সম্মেলনের মূল সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা

বার্লিন সম্মেলনের পর ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ তারিখে General Act of the Berlin Conference নামে একটি চূড়ান্ত দলিল স্বাক্ষরিত হয়। এতে ৩৮টি ধারা বা ক্লজের মাধ্যমে আফ্রিকা উপনিবেশ স্থাপনে যৌথভাবে মেনে চলার নিয়মাবলি নির্ধারণ করা হয়েছিল। সম্মেলনের প্রধান সিদ্ধান্ত ও নীতিমালাসমূহের সারমর্ম নিচে উপস্থাপিত হলো:

দাসব্যবসা নিষিদ্ধকরণ: ইউরোপীয় শক্তিগুলি ঘোষণা করে যে তারা আফ্রিকা ও ইসলামি শাসকদের দ্বারা পরিচালিত দাসব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের অধীন অঞ্চলে দাস বাণিজ্য নিষিদ্ধকরণে সম্মত হয় এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করে। (উল্লেখ্য, এটি অনেকটাই নৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রচেষ্টা ছিল বলে মন্তব্য করেছেন সমকালীন লেখক জোসেফ কনরাড।)

কঙ্গো অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ও মুক্ত বাণিজ্য: সম্মেলনে লিওপল্ডের International Congo Society কর্তৃক অধিকৃত কঙ্গো নদীবেসিনের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের দাবীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর ফলে ওই এলাকায় “কঙ্গো ফ্রি স্টেট” প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয় (যদিও মজার বিষয় হলো, “Congo Free State” নামটি সম্মেলনের নথিতে সরাসরি ছিল না, বরং সম্মেলন শেষে লিওপল্ড নিজেই ১ আগস্ট ১৮৮৫ থেকে নিজেকে কঙ্গো ফ্রি স্টেটের সার্বভৌম শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন)। কঙ্গো ও আশপাশের বিশাল এলাকায় সব জাতির জন্য মুক্ত বাণিজ্য নিশ্চিত করা হয় –১৪টি স্বাক্ষরকারী শক্তি কঙ্গো অববাহিকা, নাইজার নদীর অববাহিকা ও আফ্রিকার হ্রদ অঞ্চলে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর অধিকার পেল। বিশেষভাবে, সমগ্র কঙ্গো নদীবিধৌত অঞ্চলকে নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করা হয় যেখানে সকল রাষ্ট্র সমানভাবে বাণিজ্য করতে পারবে এবং যুদ্ধকালীনও এ অঞ্চলের নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে। এই মুক্ত বাণিজ্যের নীতির পেছনে উদ্দেশ্য ছিল যেন কোনো একটি দেশ সম্পূর্ণ একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে এবং সকলের জন্য বাজার উন্মুক্ত থাকে।

নৌপরিবহন ও জলপথের স্বাধীনতা: চুক্তিতে নির্ধারিত হয় যে কঙ্গো ও নাইজার নদী সকল রাষ্ট্রের জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ এই বড় নদীগুলোতে কোনো রাষ্ট্র একক নিয়ন্ত্রণ বসাতে পারবে না। আফ্রিকার অভ্যন্তরে যাতায়াত ও বাণিজ্যের পথ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এ জলপথগুলো আন্তর্জাতিক মুক্ত পথ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

নতুন ভূখণ্ড দখলের নিয়ম (প্রভাবক্ষেত্রের স্বীকৃতি ও “কার্যকর দখল” নীতি): সম্মেলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ছিল যে ভবিষ্যতে আফ্রিকার উপকূলের কোনো নতুন অংশ দখল বা কোনো অঞ্চলে সংরক্ষণ অধিকার (Protectorate) ঘোষণা করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয় রাষ্ট্রকে অবশ্যই সেই পদক্ষেপের বিষয়ে অন্য সকল স্বাক্ষরকারী শক্তিকে জানান দিতে হবে। এভাবে গোপনে উপনিবেশ বানানোর পথ বন্ধ হলো এবং তথ্য বিনিময়ের বাধ্যবাধকতা এলো। তাছাড়া, কেবল নামমাত্র দাবি যথেষ্ট হবে না – “কার্যকর অধিকারবাকার্যকর দখল” (Principle of Effective Occupation) নিশ্চিত করতে হবে। এর অর্থ, কোনো শক্তি আফ্রিকায় নতুন এলাকা দাবী করতে চাইলে তাকে ওই ভূখণ্ডে প্রকৃতপক্ষে প্রশাসন ও শাসন চালু করতে হবে, স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে চুক্তি করতে হবে এবং শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে; কেবল মানচিত্রে দাগ টেনে বা সৈনিক পাঠিয়ে পতাকা গেড়ে এলাকা দখল করা যথেষ্ট নয়। এই নীতির মাধ্যমে ইউরোপীয়রা পরস্পরের মধ্যে “কাগুজে উপনিবেশ” স্থাপনের প্রতিযোগিতা এড়াতে চেয়েছিল এবং বিরোধ হলে বিচার করতে পারবে এমন একটি মানদণ্ড পেয়েছিল।

প্রভাবক্ষেত্র ও সীমান্ত নির্ধারণ: সম্মেলনে আলোচিত আরেকটি বিষয় ছিল কোন শক্তি আফ্রিকার কোন অঞ্চলে অগ্রাধিকার নিয়ে অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করতে পারবে তার প্রাথমিক বিভাজন। ইউরোপীয় শক্তিগুলি আপন নিজ নিজ “স্ফিয়ার অব ইনফ্লুয়েন্স” বা প্রভাবক্ষেত্র চিহ্নিত করে নেয় যার মধ্যে তারা জমি অধিগ্রহণের আইনি অধিকারকরতে পারবে এবং অন্যরা তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। যদিও এই সীমারেখাগুলো তখনও অস্পষ্ট ছিল, তথাপি এটি আফ্রিকা মানচিত্র খণ্ডিতভাবে ভাগ করার সূচনা করে। তাছাড়া, চুক্তিতে প্রথমবারের মতো স্বীকার করা হয় যে বিভিন্ন উপনিবেশের সীমারেখা নির্ধারণের সময় স্থানীয় জনগণের কল্যাণের দায়িত্ব উপনিবেশকারীদের উপর বর্তাবে –বলা হয় “স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর নৈতিক ও বস্তুগত কল্যাণ” রক্ষা করতে হবে এবং দাসত্ব সম্পূর্ণ দমন করতে হবে। তবে বাস্তবে ইউরোপীয়রা এ ধরণের নীতিগত প্রতিশ্রুতি উপেক্ষাই করেছে, যা পরবর্তীকালে স্পষ্ট হয়েছে।

ছবি:বার্লিন সম্মেলন

উপরের সিদ্ধান্তগুলো মিলিয়ে বার্লিন সম্মেলন মূলত আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেছে। ফলস্বরূপ, ইউরোপীয় শক্তিগুলো পারস্পরিক সংঘাত এড়িয়ে দ্রুতগতিতে আফ্রিকা দখলের অভিযান শুরু করে, যা ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছিল কিন্তু সম্মেলনের পর বহুগুণে তীব্র হয়। সম্মেলনের General Act এর ধারা অনুযায়ী মহাদেশজুড়ে মানবিক আচরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিশ্রুতিগুলোর অনেকটাই কথার কথা রয়ে গিয়েছিল এবং ইউরোপীয়দের লক্ষ্য রয়ে যায় নিজেদের মধ্যে আফ্রিকা ভাগ-বাটোয়ারা করা ও অর্থনৈতিক লাভ নিশ্চিত করা।

আফ্রিকার সীমারেখা ও রাজনৈতিক মানচিত্রের রূপান্তর

আফ্রিকা মহাদেশের ১৮৮০ সালের (বামে) ও ১৯১৩ সালের (ডানে) মানচিত্রের তুলনামূলক চিত্র উপরে দেখা যাচ্ছে। বার্লিন সম্মেলনের পরবর্তী তিন দশকে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের বিস্তার কতটা দ্রুত ও সর্বগ্রাসী ছিল, তা এই মানচিত্র দুটির মাধ্যমে সুস্পষ্ট। ১৮৮০ সালের দিকে আফ্রিকার মাত্র আনুমানিক ১০%-২০% অঞ্চল ইউরোপীয়দের দখলে ছিল, তাও প্রধানত উপকূলীয় অংশগুলো। বাকি বিশাল অভ্যন্তরীণ অঞ্চলসমূহ স্থানীয় রাজ্য ও জনগোষ্ঠীর স্বাধীন নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু সম্মেলন সমাপ্তির মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে (১৮৯০ নাগাদ) আফ্রিকার প্রায় ৯০% ভূমিই ইউরোপীয় উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। ১৯১৩ সালের মানচিত্রে দেখা যায় সমগ্র আফ্রিকা মাত্র দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া বাকিটুকু সাতটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের রঙে বিভক্ত –এরা হলো ব্রিটেন (গোলাপি), ফ্রান্স (নীল), জার্মানি (বেগুনি), বেলজিয়াম (কমলা), ইতালি (সবুজ), পর্তুগাল (বাদামি) এবং স্পেন (হালকা বেগুনি)।

ছবি:ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের রঙে বিভক্ত আফ্রিকা

বার্লিন সম্মেলনের সময় সরাসরি পুরো আফ্রিকার মানচিত্র কলম দিয়ে ভাগ করে দেওয়া হয়নি ঠিকই, তবে সম্মেলনের নিয়মকানুন অনুসরণ করে পরের বছরগুলোতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও যুদ্ধের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা আফ্রিকার ভূখণ্ড নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। লাইবেরিয়া ছিল একটি বিশেষ ক্ষেত্র –এটি আমেরিকান প্রভাবাধীন স্বাধীন কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্র হওয়ায় অন্যরা এটিকে উপনিবেশ বানানোর চেষ্টা করেনি এবং সম্মেলন পরবর্তী ভাগে লাইবেরিয়া স্বতন্ত্রই থাকে। অপরদিকে ইথিওপিয়া (তৎকালীন আবিসিনিয়া) ইউরোপীয়দের দ্বারা সম্পূর্ণ উপনিবেশীকরণ এড়িয়ে যায়; ইতালি দেশটি দখলের চেষ্টা করলে ১৮৯৬ সালে আদুয়া’র যুদ্ধে ইথিওপিয় বাহিনী ইতালিকে পরাজিত করে, যা আফ্রিকার জনগণের জন্য উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের একটি বিরল বিজয় হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ফলে ১৯১৪ সালের পূর্বে শুধু লাইবেরিয়া ও ইথিওপিয়াস্বাধীন ছিল, আর বাকি সমস্ত আফ্রিকা ইউরোপীয়দের অধীন আসে।

বার্লিন সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে ইউরোপীয়রা আফ্রিকার মানচিত্র নতুন করে আঁকতে বসে। ঐতিহ্যগত স্থানীয় রাজ্য বা জাতিগোষ্ঠীর সীমানা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শাসন সুবিধার্থে সোজা রেখা দিয়ে মানচিত্র ভাগ করা হয় ইউরোপের ড্রইং রুমে বসে। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Lord Salisbury১৯০৬ সালে আফ্রিকার সীমানা আঁকায় ইউরোপীয়দের এই অজ্ঞতা ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন: “আমরা ইউরোপীয়রা এমন মানচিত্রে রেখা টেনেছি যেখানে কোনও শ্বেতকায় মানু্ষের পা আগে পড়েনি; আমরা পরস্পরকে পাহাড়-নদী-বন উপহার দিয়েছি, যদিও বাস্তবে সেই পাহাড়-নদী কোথায় আছে তা আমরা জানতামই না”।

ফলস্বরূপ, একই জাতিগত বা ভাষাগত জনগোষ্ঠীকে কেটে দুই-তিনটি উপনিবেশে ভাগ করে ফেলা হয়েছে, আবার বহু ভিন্ন ও ঐতিহাসিকভাবেশত্রুভাবাপন্নজনগোষ্ঠীকে একত্রে জোরপূর্বক একই উপনিবেশের অধীনে রাখা হয়েছে। উদাহরণসরূপ, সোমালি জাতির মানুষদের পাঁচটি ভিন্ন উপনিবেশ/সীমান্তের মধ্যে ভাগ করা হয় (ব্রিটিশ, ইতালীয়, ফরাসি সোমালিল্যান্ড, ইথিওপিয়া ও কেনিয়া); আবার নাইজেরিয়া ও ক্যামেরুন ইত্যাদিতে ইউরোপীয়রাসীমারেখা এমনভাবেএঁকেছেযা অনেক জাতিকে কৃত্রিমভাবে পৃথক করেছে বা জোর করে একত্র করেছে।

ইউরোপীয় বিভাজনের একটি বড় প্রভাব ছিল যে আফ্রিকার প্রথাগত চলাচল ও সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। নতুন সীমান্তের কারণে অনেক সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের দৈনন্দিন যাতায়াত, বাণিজ্য ও যাযাবর জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারেনি; যেসব নৃগোষ্ঠী একসময়ে মুক্তভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চারণ ও বসবাস করত, কৃত্রিম সীমানার বেড়াজালে তারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সীমান্তরেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে নিকটাত্মীয় জাতিগুলোও আলাদা উপনিবেশের অধিবাসী হয়ে গেল –যেমন আফ্রিকার শিংয়ে আফার জাতি ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া ও জিবুতিতে বিভক্ত, নাইজেরিয়া-ক্যামেরুন সীমান্তে বহু জাতি দ্বিখণ্ডিত, ইত্যাদি। এ ধরণের বিভাজন স্থানীয় সংহতি ও পরিচয়বোধে আঘাত হানে এবং এক রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈরিতা জন্মানোর মঞ্চ তৈরি হয়।

বার্লিন সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে যে সীমারেখা টানা হয়েছিল তা মূলত কঙ্গো অববাহিকা ও কেন্দ্রীয় আফ্রিকার কিছু অংশ সীমাবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ সীমানা বাস্তবে নির্ধারিত হয়েছে সম্মেলনের পরবর্তী ২০-৩০ বছরে বিভিন্ন ইউরোপীয় চুক্তি, আলোচনা ও যুদ্ধের মাধ্যমে। বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর তাদের আফ্রিকীয় অধিকারগুলো বিজয়ী শক্তিদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করা হয় এবং তখন আধুনিক আফ্রিকার মানচিত্রের কাছাকাছি সীমারেখা চূড়ান্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানির উপনিবেশগুলো ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতির কাছে ম্যান্ডেট হিসেবে হস্তান্তরিত হয়; উত্তর আফ্রিকায় ওসমানীয়দের শেষ অংশ লিবিয়া ইতালি দখল করে (১৯১২), মরক্কো ফ্রান্স ও স্পেন ভাগ করে নেয় (১৯১২)। মোটকথা, ১৯০০ সালের শুরুতে আফ্রিকা মহাদেশ প্রায় সম্পূর্ণই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের politically মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়, যা মাত্র ২০ বছর আগেও কল্পনাতীত ছিল।

এই বিভাজনের দীর্ঘস্থায়ী কুপ্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ইউরোপীয়দের কাঠামোবিহীন সীমানাগুলো স্থানীয় জাতিগত ও সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী যুগে বহু অঞ্চলে গুরুতর জাতিগত সংঘাত দেখা দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডির মতো দেশে উপনিবেশকদের তৈরি কৃত্রিম পরিচয় বিভাজন (টুৎসি ও হুতু শ্রেণীকরণ) স্বাধীনতার পর ভয়াবহ গণহত্যার রূপ নিয়েছে –১৯৯৪ সালের রুয়ান্ডার গণহত্যার শিকড় উপনিবেশিক বিভাজনে প্রোথিত ছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা ও আফ্রিকার সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতিতে প্রভাব

বার্লিন সম্মেলন আফ্রিকায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের স্রোতকে বেগবান করেছিল এবং পরবর্তী প্রায় ৭০ বছর আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল ইউরোপীয় শক্তির অধীনে থাকে। এই ঔপনিবেশিক শাসন আফ্রিকার সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে আমূল পরিবর্তিত করে ফেলে।

অর্থনৈতিক প্রভাব: ইউরোপীয় শাসকরা আফ্রিকার অর্থনীতিকে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী ঢেলে সাজায়। উপনিবেশগুলোকে মূলত কাঁচামালের যোগানদার ও প্রস্তুত পণ্যের বাজার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। আফ্রিকার উর্বর ভূমিতে স্থানীয় খাদ্যশস্যের পরিবর্তে ইউরোপীয় মিলের চাহিদামত নগদ ফসল (cash crop) চাষে বাধ্য করা হয় –যেমন কোটন, কফি, কাকাও, রাবার, চা, ইত্যাদি –যা ইউরোপে রফতানি করা হতো। স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও কারুশিল্প ইউরোপীয় পণ্যের আগমনে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি, অনেক ক্ষেত্রে উপনিবেশিক সরকার ইচ্ছাকৃতভাবেই স্থানীয় শিল্প ধ্বংস করে দেয় যাতে আফ্রিকা ইউরোপের শিল্পপণ্যের বাজার হয়। ইউরোপীয়রা আফ্রিকায় রেলপথ, সড়ক, বন্দর নির্মাণ করেছিল বটে, কিন্তু এসব অবকাঠামো তৈরি হয়েছিল মূলত খনিজ সম্পদ ও কৃষিপণ্য দ্রুত সমুদ্রবন্দরে পৌঁছানোর স্বার্থে, আফ্রিকার নিজস্ব উন্নয়নের জন্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, কঙ্গো ফ্রি স্টেটে লিওপল্ডের শাসনের অধীনে রাবার ও হাতির দাঁতের লোভে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর চরম অত্যাচার হয়; লক্ষাধিক মানুষকে রাবার সংগ্রহের কোটা পূরণে ব্যর্থ হলেই নির্মম নির্যাতন ও হাত-পা কর্তনের শিকার হতে হয়েছিল। এইভাবে উপনিবেশিক অর্থনীতি আফ্রিকার সম্পদ ইউরোপে প্রবাহিত করে, অথচ আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ উন্নয়নে তেমন বিনিয়োগ করা হয়নি –ফলস্বরূপ স্বাধীনতার পর বহু দেশ দারিদ্র্য ও একপাক্ষিক অর্থনীতি (কেবল একটি-দুইটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীল) নিয়ে যাত্রা শুরু করে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব: ঔপনিবেশিক শাসন আফ্রিকার সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতিতে গভীর অভিঘাত আনে। ইউরোপীয়রা বহু স্থানে “divide and rule” নীতি প্রয়োগ করে –ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু একটি জাতিগোষ্ঠী বা গোত্রকে প্রশাসনে সুযোগ দিয়ে অন্যদের বঞ্চিত করে রাখে, যাতে স্থানীয় ঐক্য ভঙ্গ হয় এবং উপনিবেশ শাসন সহজ হয়। এই কল বিভাজনের রাজনীতি আফ্রিকান সমাজে বিদ্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভেদকে গভীরতর করে তোলে এবং ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস ও বৈরিতা বাড়িয়ে দেয়, যা অনেক জায়গায় আজও রয়ে গেছে। উপনিবেশবাদীরা প্রথাগত সমাজব্যবস্থা ও নেতৃত্ব কাঠামো ভেঙে দিয়ে নিজেরা শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়; অনেক রাজ্য বা প্রধানদের ক্ষমতাচ্যুত বা কেবল নামমাত্র রেখে বাস্তব ক্ষমতা ইউরোপীয় প্রশাসকরা গ্রহণ করে। আফ্রিকার প্রথাগত আইন ও সামাজিক রীতিনীতি উপেক্ষিত হয় এবং ইউরোপীয় আইন ও বিচারব্যবস্থা বলপূর্বক প্রয়োগ করা হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক ছিল।

সংস্কৃতিকভাবে, ইউরোপীয় মিশনারি ও শিক্ষা ব্যবস্থা আফ্রিকায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। খ্রিস্টান মিশনারিরা বহু আফ্রিকানকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন এবং ইউরোপীয় মূল্যবোধ ও জীবনধারা প্রচার করেন, যাকে বলা হত “সভ্যতার মিশন” (civilizing mission)। এর ফলে আফ্রিকার অনেক পুরনো ধর্মবিশ্বাস ও প্রথা অবমূল্যায়িত বা বিলুপ্ত হয় এবং ধর্মান্তর ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসকরা ইউরোপীয় ভাষাকে (যেমন ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ) প্রশাসন ও শিক্ষার মাধ্যম করে তোলেন; বহু আফ্রিকান শিশু মিশন স্কুল বা সরকারী স্কুলে ইউরোপীয় ভাষা ও ইতিহাস শিখে বড় হতে থাকে, যার ফলে তাদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির চর্চা কমে যায়। অবশ্য এর ইতিবাচক দিকও কিছু ছিল –এই পশ্চিমী শিক্ষিত শ্রেণিই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে আসে –তবে সামগ্রিকভাবে এটি ঐতিহ্য থেকে এক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে।

ঔপনিবেশিক শাসনের সামাজিক অন্যায়ের আরেকটি দিক ছিল শ্রম শোষণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন। আফ্রিকায় জোরপূর্বক শ্রম (Forced labor) প্রথা চালু করা হয় অনেক উপনিবেশে –গ্রামবাসীদের ওপর কোটা ধার্য করে রাস্তা, রেল, খনিতে কাজ করানো হতো নামমাত্র বা কোনো মজুরি ছাড়াই। ইউরোপীয়দের বর্ণবৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি কারণে আফ্রিকানদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হত; উপনিবেশগুলোতে শ্বেতাঙ্গদের জন্য আলাদা উন্নত সুযোগসুবিধা, আর আফ্রিকানদের জন্য নিন্মমানের ব্যবস্থা রাখা হত (যেমন আলাদা বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা)। এই বর্ণবাদী শাসন দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কিছু অঞ্চলে পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় (উদাঃ- এপার্টহাইড)।

রাজনৈতিক প্রভাব: ঔপনিবেশিক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে আফ্রিকার নিজস্ব শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং স্থানীয় রাজনৈতিক বিকাশ প্রায় স্থবির হয়ে যায়। ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠী আফ্রিকায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বা গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ দেয়নি; পরিবর্তে নিযুক্ত গভর্নর, কমিশনার বা উপনিবেশিক সেনাবাহিনীর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শাসন চলে। স্থানীয় রাজারা অনেকে ব্রিটিশদের প্রভাব বলয়ে “চুক্তিভিত্তিক অধীনতা” (protectorate) স্বীকার করেন অথবা প্রতিরোধ করলে উৎখাত হন। দীর্ঘকাল ধরে আফ্রিকানরা নিজেদের দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে, যা তাদের মধ্যে শাসনতন্ত্র গড়ার অভিজ্ঞতার অভাব সৃষ্টি করে। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতার দাবী জোরালো হয়, তখনও নতুন রাষ্ট্রগুলোর প্রশাসনিক কাঠামো ছিল ঔপনিবেশিকদের তৈরি —যা ছিল স্থানীয় পরিস্থিতির সাথে অনেকাংশেই বেমানান ও কেন্দ্রীভূত একপাক্ষিক শাসনের অভ্যাসে অভ্যস্ত। এর ফলে স্বাধীনতা-উত্তর আফ্রিকায় রাজনৈতিক অস্থিরতা, অবাধ ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরশাসনের বীজ রয়ে যায়।

সার্বিকভাবে, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা আফ্রিকার সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি প্রত্যেকটি স্তরেই গভীর পরিবর্তন নিয়ে আসে। অনেক ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন ছিল ধ্বংসাত্মক ও শোষণমূলক। আফ্রিকার সম্পদ লুন্ঠিত হয়েছে, সংস্কৃতি ও প্রতিরোধ দমন করা হয়েছে –ইউরোপের মুনাফার স্বার্থে আফ্রিকানদের শ্রম ও ভূমি নিঃশেষিত হয়েছে এবং তাদের প্রথাগত জীবনযাত্রা, সামাজিক বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়েছে। অবশ্য কিছু ইতিবাচক উপাদান (যেমন আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তির সাথে পরিচয়, বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সংযোগ) উপনিবেশবাদের মাধ্যমে এসেছে বলেও কেউ কেউ উল্লেখ করেন, কিন্তু ঐসব উপাদানও চাপিয়ে দেওয়া এবং অন্যান্য ক্ষতির সাথে মিশ্রিত ছিল। উপনিবেশিক শাসন আফ্রিকায় আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে দিলেও সেই ভিত্তি ছিল অনেকাংশেই কৃত্রিম এবং বেদনার্ত অভিজ্ঞতায় নির্মিত, যা ভবিষ্যতে বহুমাত্রিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আফ্রিকার জনগণের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ আন্দোলন

আফ্রিকার জনগণ প্রথম থেকেই ইউরোপীয় আগ্রাসন ও শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। এই প্রতিরোধ কখনো ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, কখনো বা কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মাধ্যমে। উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক পর্যায়ে বহু আফ্রিকান শাসক ও জনগোষ্ঠী নিজেদের মাতৃভূমি রক্ষায় অস্ত্র তুলে নেয়।

উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম আফ্রিকায় ম্যান্ডিঙ্গো সাম্রাজ্যের নেতাসামরি তুরে (Samory Touré)ফরাসি উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন; তাঁর প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী ফরাসিদের অগ্রগতি অনেক বছর আটকে রাখে যদিও শেষমেশ ১৮৯৮ সালে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলু জাতি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ১৮৭৯ সালে যুদ্ধে যায় –ইতিহাসখ্যাত ইসান্ডলওয়ানা যুদ্ধের শুরুতে জুলুরা ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করলেও পরবর্তীতে উন্নত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে তাদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। পূর্ব আফ্রিকায় মহদি বিদ্রোহ (১৮৮১-১৮৯৮) সুদানে ঘটেছিল; মহদি নেতা মুহাম্মদ আহমদ’র অনুসারীরা খর্তুমে ব্রিটিশদের হারিয়ে একটি স্বাধীন ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮৫ সালে, যা প্রায় ১৩ বছর টিকে ছিল। তবে ১৮৯৮ সালে ব্রিটিশ-মিশরীয় বাহিনী অবশেষে এই মহদিআন্দোলন দমন করে সুদান পুনর্দখল করে নেয়।

উপনিবেশ স্থাপনের পরেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ জারি থাকে। জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় (বর্তমান নামিবিয়া) ১৯০৪ সালে হেরেরো ও নামা জনগোষ্ঠী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে। শুরুতে তারা কিছু সাফল্য পেলেও জার্মান সেনাবাহিনী অবশেষে অত্যন্ত নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে। Waterberg-এর যুদ্ধে হেরেরো যোদ্ধাদের পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ করা হয় এবং জার্মানরা অন্তত ৬৫,০০০ হেরেরো (যা তাদের মোট জনসংখ্যার ৮০%!) ও ১০,০০০ নামা জনগণকে পরিকল্পিতভাবে মরুভূমিতে তাড়া করে এনে হত্যা করে বা ক্যাম্পে আটকে রেখে অমানবিক পরিস্থিতিতে মৃত্যু ঘটায় –এটিকে ইতিহাসবিদরা উনবিংশ শতকের শেষের দিকে সংঘটিত প্রথম গণহত্যার উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করেন। একইসময়ে জার্মান পূর্ব আফ্রিকায় (বর্তমান তানজানিয়া) ১৯০৫-০৭ সালের মাজি মাজি বিদ্রোহ ঘটে, যেখানে স্থানীয় জনগণ জার্মানদের বাধ্যতামূলক তুলা চাষ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মাজি মাজি বিদ্রোহী যোদ্ধারা প্রথমদিকে সফল হলেও জার্মান বাহিনী শেষপর্যন্ত হিংস্র দমননীতি গ্রহণ করে এবং প্রায় দুই বছর ধরে এই গণজাগরণ ধাপে ধাপে গুঁড়িয়ে দেয়। মাজি মাজি আন্দোলনের পরবর্তী প্রতিশোধ হিসেবে দুর্ভিক্ষসহ আনুমানিক ২-৩ লাখ তানজানিয়ান নিহত হন।

তুলনামূলকভাবে আশাব্যঞ্জক উদাহরণ হল ইথিওপিয়া, যা উল্লেখিত আদুয়া যুদ্ধে ইতালিকে পরাভূত করে অনেকটা গর্বিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। ইথিওপিয়া উপনিবেশ হতে তো এড়িয়েছেই, উপরন্তু তাদের এই বিজয় আফ্রিকার অন্যান্য দেশে প্রেরণা যোগায় যে ইউরোপীয়দের অজেয় নয়। আরেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাইবেরিয়া ছিল, যেটি মূলত আমেরিকান সমর্থনপুষ্ট হওয়ায় ইউরোপীয়রা তাকে ছুঁতে সাহস করেনি এবং আফ্রিকান শাসকদের হাতে শাসিত হতে থাকে।

সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিরোধের রূপও ছিল। অনেক আফ্রিকান শাসক কূটনৈতিকভাবে ইউরোপীয়দের প্রভাব খাটো করার চেষ্টা করেন –উদাহরণ হিসেবে আশান্তি সাম্রাজ্যের রাজারা প্রথমে চুক্তি ও আলোচনার মাধ্যমে ব্রিটিশদের প্রভাব সীমিত রাখতে চান, যদিও শেষমেশ যুদ্ধ এড়াতে পারেননি। কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জাগরণের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক প্রভাবে বিরোধিতা হয় –উদাহরণস্বরূপ, আলজেরিয়ায় সূফি দরবেশদের নেতৃত্বে ফরাসি শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বিদ্রোহ চলে (আব্দ আল-খাদিরের আন্দোলন ইত্যাদি)। পূর্ব আফ্রিকায় কঙ্গো এবং কেনিয়ায় অনেকে কর না দিয়ে, খ্রিস্টান মিশনারিদের শর্ত মেনে না নিয়ে, বা ইউরোপীয়দের নির্দেশ উপেক্ষা করে নীরব প্রতিরোধ গড়েছেন। তবে উপনিবেশবাদীরা প্রায় সবসময়ই এধরনের প্রতিবাদ কঠোরভাবে দমন করেছে।

একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিরোধগুলোর বেশিরভাগই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় ইউরোপীয়দের শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক প্রশিক্ষণ ও কৌশলের ফলে। ইউরোপীয়রা অত্যাধুনিক রাইফেল, মেশিনগান (যেমন ম্যাক্সিম গান) এবং স্থল ও নৌবাহিনীর সমন্বিত শক্তি নিয়ে আফ্রিকান যোদ্ধাদের বিপরীতে নেমেছিল, যাদের অনেকেরই ছিল প্রচলিত হাতিয়ার বা সীমিত আগ্নেয়াস্ত্র। তদুপরি ইউরোপীয় শক্তিরা মাঝে মাঝে পারস্পরিক বিরোধ থাকলেও আফ্রিকানদের বিদ্রোহ দমনে সমর্থন জোগাত (যেমন কোনো বিদ্রোহী নেতা এক শক্তির বিরুদ্ধে লড়লে অন্য উপনিবেশবাদী শক্তিও তাকে শত্রুই ভাবত)। তাই সামরিকভাবে আফ্রিকানদের অধিকাংশ আন্দোলন পরাভূত হয়। তবে এই সংগ্রামগুলো আফ্রিকান জনগণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রাখে এবং অনেক বীর ব্যক্তি ও ঘটনার কিংবদন্তি সৃষ্টির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় শক্তিগুলো দুর্বল হলে আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলি নবউদ্যমে দৃশ্যপটে আসে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও প্রাক্তন সৈনিকদের নেতৃত্বে ১৯৫০-৬০ দশকে সারা আফ্রিকাজুড়ে স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম দানা বাঁধে। ঘানা, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, কেনিয়া, আলজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা ইত্যাদি দেশে ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় (কোথাও শান্তিপূর্ণভাবে, কোথাও সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে) ইউরোপীয়দের বিতাড়ন করা হয়। ১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে বেশিরভাগ আফ্রিকান দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এভাবে আফ্রিকান জনগণের দীর্ঘ প্রতিরোধ ও সংগ্রাম অবশেষে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ভাঙতে সক্ষম হয়। তবে উপনিবেশবাদ-বিরোধী সেই সফলতা অর্জনের পরও ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষতচিহ্ন ও বিভেদের বিষবৃক্ষ অনেক সমাজে রয়ে গেছে, যা স্বাধীনতা-উত্তর আফ্রিকায় নতুন চ্যালেঞ্জের জন্ম দেয়।

বার্লিন সম্মেলনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

বার্লিন সম্মেলনের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা যে কৃত্রিম সীমানা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা আফ্রিকায় চাপিয়ে দিয়েছিল, তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল এখনও আফ্রিকার রাজনীতি ও সমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে। সম্মেলনের সরাসরি পরিণতিতে ১৮৮৫-১৯১৪ সময়কালে আফ্রিকা প্রায় সম্পূর্ণ উপনিবেশে পরিণত হয়; যদিও ইউরোপীয় শক্তিগুলোর পারস্পরিক বড় সংঘাত এ সময় এড়ানো গিয়েছিল, পরোক্ষভাবে এই বিভাজনই পরবর্তীতে কিছু বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সংঘাতের কারণের অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকায় অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতা ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বাড়িয়েছিল, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনুষঙ্গগুলোর একটি ছিল (যুদ্ধ ছড়ানোর পর আফ্রিকার মাটিতেও ইউরোপীয় উপনিবেশগুলোর মাঝে যুদ্ধ হয়)।

সবচেয়ে লক্ষণীয় দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হল আফ্রিকার জাতিগত ও রাষ্ট্রিক অস্থিতিশীলতা। ইউরোপীয়রা বিভাজনের সময় স্থানীয় জাতিগত, ভাষিক, ধর্মীয় বৈচিত্র্যের কথা একেবারেই আমলে নেয়নি। ফলস্বরূপ স্বাধীনতার পর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলো পেয়েছিল এমন এমন সীমান্ত ও জনসংখ্যা কাঠামো, যা প্রায়শই অভ্যন্তরীণ ঐক্য বিনষ্টকারী ছিল। বহু দেশে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে গৃহযুদ্ধ, বিদ্রোহ ও জাতিগত দাঙ্গা শুরু হয় –যেমন নাইজেরিয়ায় ইগবো জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাবাদী বিয়াফ্রা যুদ্ধ (১৯৬৭-৭০), সুদানে উত্তর-দক্ষিণ গৃহযুদ্ধ (দ্বিতীয় সুদান যুদ্ধ ১৯৮৩-২০০৫) ইত্যাদি। রুয়ান্ডার ১৯৯৪ সালের গণহত্যা উপনিবেশিক আমলে বেলজিয়ানদের তৈরি জাতিগত বিভেদের রাজনীতির বিষফল হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হয়। কঙ্গো সহ মধ্য আফ্রিকার দেশগুলো স্বাধীনতার পর থেকে একের পর এক গৃহযুদ্ধ ও অঞ্চলগত সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, যার উৎস উপনিবেশিক কৃত্রিম রাষ্ট্রগঠন ও শোষণজনিত দুর্বল অর্থনীতি।

উপনিবেশিক সীমান্তঘটিত আন্তর্জাতিক সংঘাতও আফ্রিকায় অনেক দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইথিওপিয়া-সোমালিয়া বিরোধ (ওগাদেন যুদ্ধ ১৯৭৭-৭৮) সোমালি জাতিগোষ্ঠী বিভক্ত করার উপনিবেশিক সীমানা থেকে উদ্ভূত। ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ (১৯৯৮-২০০০) উপনিবেশিক যুগে ইতালির টানা সীমান্তের বিতর্কের ফল। মরক্কো ও আলজেরিয়ার মধ্যে ১৯৬৩ সালের সীমান্তযুদ্ধ (ওয়ার্স অফ স্যান্ড) ফরাসি উপনিবেশিক সীমানার অসম্পূর্ণতার জের। প্রায় প্রতিটি আফ্রিকান রাষ্ট্রকেই কোনো না কোনো প্রতিবেশীর সাথে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ মোকাবিলা করতে হয়েছে, যা ঐ উপনিবেশিক সীমানার পৃথককরণের অনিবার্য ফল।

আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো একদিকে ইউরোপীয় শাসন থেকে মুক্ত হলেও, ঔপনিবেশিক শোষণের অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার তাদের পিছনে তাড়া করে ফেরে। উপনিবেশিক শাসকরা এমন অর্থনীতি রেখে গিয়েছিল যা কেবল একমুখী –কাঁচামাল রপ্তানি আর প্রস্তুত পণ্য আমদানির দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। স্বাধীনতার পর বেশিরভাগদেশ এই কাঠামো থেকে বেরোতে পারেনি, ফলে বৈচিত্র্যহীন অর্থনীতি, মূল্যপতন, ঋণের ফাঁদ প্রভৃতি সমস্যা ঘনীভূত হয়। বহির্বিশ্বের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক, যেমন উপনিবেশিক প্রভূদের সাথেই সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নির্ভরতা, নব্য-ঔপনিবেশিক (neo-colonial) প্রভাব বজায় রাখে। ফ্রান্স আফ্রিকার প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে দীর্ঘদিন সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ধরে রাখে (ফ্রান্সাফ্রিক নীতি), ব্রিটেন ও বেলজিয়ামও বিভিন্ন উপায়ে হস্তক্ষেপ করে গেছে –এর প্রতিক্রিয়ায় সাম্প্রতিককালে মালি ও বুরকিনা ফাসো’র মত দেশগুলো ফরাসি উপস্থিতির বিরুদ্ধে তীব্র অবস্থান নিচ্ছে এবং এটিকে আধুনিক উপনিবেশবাদ হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে।

ঔপনিবেশিক আমলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও আফ্রিকার বহু সমস্যার মূলেআছে। ইউরোপীয়রা যেহেতু শক্তিমান কেন্দ্রীয় শাসন (colonial state) কায়েম করেছিল এবং স্থানীয় স্তরে মানুষের অংশগ্রহণ সীমিত রেখেছিল, স্বাধীনতার পর এই রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্র স্থাপন ও সুসংহতকরণ খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বহু দেশে স্বাধীনতার পরপরই সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে –উদাহরণস্বরূপ, নাইজেরিয়া ও ঘানাতে স্বাধীনতার দশকের মধ্যেই সেনা অভ্যুত্থান ঘটে এবং সেনাশাসন দীর্ঘস্থায়ী হয়। গবেষকরা যুক্তি দিয়েছেন যে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীকে একীভূত করে গঠিত কৃত্রিম রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা কঠিন হওয়ায় এই ধরনের বিভাজন ও অবিশ্বাস মিলিটারি শাসনের জন্ম দেয়। ফলত, আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে স্থিতিশীল গণতন্ত্র গড়ে ওঠেনি এবং আজও রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও দুর্বল শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান –যা এক অর্থে বার্লিন সম্মেলনে শুরু হওয়া ঔপনিবেশিক পুনর্বিন্যাসের দীর্ঘ ছায়া।

আফ্রিকার উপর উপনিবেশবাদের এই সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কে তানজানিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস এনায়ারে সুদূরদর্শীভাবে বলেন: “১৮৮৪ সালে বার্লিনে আমাদের মহাদেশকে ভাগ করে কৃত্রিম ‘জাতি’ সৃষ্টি করা হয়েছে, আর আজ আমরা সেই রাষ্ট্রগুলোকে একটি স্থিতিশীল সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে সংগ্রাম করছি… আমরা বিশ্বে সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত (Balkanised) মহাদেশ হওয়ার ঝুঁকিতে আছি।”

এনায়ারের এই উক্তি বার্লিন সম্মেলনের উত্তরাধিকারকে succinctly উপস্থাপন করে –আফ্রিকার জনগণকে আজও উপনিবেশিক বৈষম্য ও বিভেদের ফলশ্রুতির সাথে লড়াই করতে হচ্ছে।

সমালোচনা ও ঐতিহাসিকমূল্যায়ন

বার্লিন সম্মেলন এবং এর মাধ্যমে সংঘটিত আফ্রিকার বিভাজনকে ইতিহাসে ঔপনিবেশিক লোভ ও অন্যায়ের চূড়ান্ত প্রকাশ হিসেবে তীব্র সমালোচনা করা হয়। এই সম্মেলনের অন্যতম নিন্দিত দিক হল, পুরো একটি মহাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যার ভূখণ্ড ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হচ্ছে, সেই আফ্রিকার জনগণের মতামত নেওয়ার কোনো প্রচেষ্টাই হয়নি –একটিও আফ্রিকান ব্যক্তি এতে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়নি। এটি ছিল ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের চরম ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতার উদাহরণ, যেখানে তাঁরা মনে করেছিল যে আফ্রিকার জমি ও জনগণ তাদের ইচ্ছামতো ভাগ করে নেওয়ার জিনিস মাত্র। আফ্রিকার দৃষ্টিকোণ থেকে বার্লিন সম্মেলনকে তাই অমার্জনীয় ঐতিহাসিক অন্যায় হিসেবে দেখা হয়, যা বহিরাগতরা আফ্রিকানদের “বাড়ির বাইরে রেখে তাদের বাড়ি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া”র সামিল।

সম্মেলনে ইউরোপীয় শক্তিগুলো যে উচ্চ আদর্শ ও মানবিকতার কথা বলেছিল, ইতিহাসপ্রমান করেছে যে সেগুলো বহুাংশে ভণ্ডামি ছিল। দাসব্যবসা নিষিদ্ধ ও আফ্রিকানদের কল্যাণ সুরক্ষার ঘোষণা সত্ত্বেও বাস্তবে ইউরোপীয়রা আফ্রিকায় বৈপ্লবিক শোষণ ও নিপীড়ন চালায় এবং বার্লিন চুক্তির অনেক ধারা তারা নিজরাই লঙ্ঘন করে। যেমন, চুক্তিতে “স্থানীয় জনগণের নৈতিক ও বস্তুগত কল্যাণ” এর কথা বলা হলেও উপনিবেশ শাসকরা আফ্রিকানদের উপর শোষণমূলক কর, শ্রমদাস প্রথা ও অত্যাচার চালিয়েছে এবং কোনো আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ বা জবাবদিহিতা মানেনি। “কার্যকর দখল” নীতিও উপেক্ষিত হয়েছে বহুক্ষেত্রে –উপকূল দখলের নিয়মের ফাঁক গলে ইউরোপীয়রা আফ্রিকার গভীরে ঢুকে চুক্তি ছাড়াই বিশাল অঞ্চল দাবি করে নেয়। কাজেই, ঐ আন্তর্জাতিক বিধি বাস্তবে কাগুজে থেকে যায় এবং জোর যার মুল্লুক তার নীতি-পদ্ধতিই শাসন করেছে আফ্রিকাকে।

ঐতিহাসিকগণ বার্লিন সম্মেলনের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে এটি আফ্রিকার উপনিবেশিক বিভাজনের সূচনা বিন্দু ও প্রতীকী মুহূর্ত হিসেবে গণ্য হয়েছে। উদাহরণতঃ, ১৯৪৮ সালে প্রখ্যাত আফ্রিকান-আমেরিকান পণ্ডিত W. E. B. Du Bois মন্তব্য করেন যে, আফ্রিকায় দাসব্যবসার পাশাপাশিই আরেকটিঐতিহাসিকঘটনা হল ১৮৭০-এর পর আফ্রিকার বিভাজন, যা বার্লিন সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণতা পায় এবং যার মূল স্বরূপ হলো আফ্রিকার অর্থনৈতিক শোষণ। Du Bois-এর এই বক্তব্য উপনিবেশবাদের অর্থনৈতিক ড্রাইভের প্রতি আলোকপাত করে এবং বার্লিন সম্মেলনকে সেই শোষণমূলক সাম্রাজ্যবাদের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপনকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করে।

তবে সাম্প্রতিকসময়েগবেষকরা সতর্ক করেছেন যে বার্লিন সম্মেলনের প্রভাবকে অতিমূল্যায়ন না করতে। ইতিহাসবিদ মার্টিন ক্রেভেন, সি. ই. ক্রো প্রমুখ যুক্তি দিয়েছেন যে আফ্রিকার বিভাজন ছিল একটি প্রক্রিয়া যা সম্মেলনের বাইরেও অনেক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও ঘটনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল –শুধু বার্লিনেই সব সীমানা ঠিক হয়নি এবং অনেকে সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো পুরোপুরি কার্যকর করেনি। তাঁরা বলেন, বার্লিন সম্মেলনের আইনি দলিলের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভাব সীমিত ছিল, তাই এটিকে উপনিবেশায়নের একমাত্র সংকেত ধরে নিলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর প্রকৃত অভিলাষ ও কর্মকাণ্ড আড়ালে থেকে যায়। বাস্তবিকই, সম্মেলনে কয়েকটি নীতি ঠিক হলেও পরবর্তীতে শক্তিগুলো নিজেদের স্বার্থে সেগুলো এড়িয়ে চলে এবং শক্তির জোরে নিজেরাই সীমানা ঠিক করতে থাকে। তবু, বেশিরভাগ ইতিহাসবিদের দৃষ্টিতে বার্লিন সম্মেলনের তাৎপর্য এর প্রতীকী ও প্রক্রিয়াগত ভূমিকাতে –এটি ইউরোপীয়দের মধ্যে আফ্রিকা ভাগাভাগি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার সংহত প্রচেষ্টা এবং উপনিবেশবাদকে বৈধতা দেওয়ার কূটনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে স্মরণীয়।

আফ্রিকার দিক থেকে, বার্লিন সম্মেলন এবং সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনকে মূল্যায়ন করা হয় এক বিভীষিকাময় অধ্যায় হিসেবে, যার ক্ষত আজও পুরোপুরি মোছেনি। সাম্প্রতিককালে আফ্রিকান ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূত বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মীরা ইউরোপের সাবেক ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর প্রতি ঔপনিবেশিক অপরাধের স্বীকৃতি ও পরিত্রাণের দাবি জানাচ্ছেন। ২০২৪ সালে বার্লিন সম্মেলনের ১৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে “Dekoloniale Berlin” নামে একটি সম্মেলনে আফ্রিকার প্রতিনিধি ও বিশ্বজোড়া আফ্রিকান বংশোদ্ভূতরা মিলিত হয়ে উপনিবেশবাদের উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা করেন এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর নিকট এক ঘোষণাপত্রে ঔপনিবেশিক নিপীড়নের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা, ক্ষতিপূরণ ও লুণ্ঠিত সম্পদ ও শিল্পকর্ম ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানান। তাদের মতে বার্লিনে ইউরোপের “উচিত অনুচিত না ভেবেই অন্যের ভাগ্য নির্ধারণের ঔদ্ধত্য” বিশ্বের বুকে যে বিভাজন ও বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, তা পূরণ করা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু এর দায় স্বীকার ও ফলশ্রুতিগুলো সামাল দিতে পদক্ষেপ নেওয়া নৈতিক দায়িত্ব।

পরিশেষেবলাযায়, ১৮৮৪-৮৫ সালের বার্লিন সম্মেলন ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষের নিষ্ঠুর বাস্তবায়ন, যার মাধ্যমে আফ্রিকা মহাদেশকে ভৌগোলিক রেখায় টুকরো করা হয় ইউরোপের ক্ষমতাধরদের স্বার্থে। এটি তৎকালীন ভূরাজনীতিতে ইউরোপীয় সংঘাতগুলোকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করলেও আফ্রিকার জনগণের জন্য নিয়ে আসে পরাধীনতার শৃঙ্খল। উপনিবেশবাদী শাসন আফ্রিকার সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে বদলে দিয়েছে, বহুক্ষেত্রে বিধ্বংসী প্রভাবে। স্বাধীনতার প্রাপ্য বেশিরভাগ আফ্রিকান জাতি শেষপর্যন্ত অর্জন করেছে বটে, কিন্তু বার্লিন সম্মেলনে সূচিত বিভাজনের ঐতিহাসিক মাশুল তারা আজও বহন করছে –সীমান্ত-বিবাদ, জাতিগত উত্তেজনা, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও কাঠামোগত অসমতা ইত্যাদি তারই উদাহরণ। ইতিহাস তাই বার্লিন সম্মেলনকে একদিকে ঔপনিবেশিক যুগের চূড়ান্ত প্রহসন হিসেবে মনে রাখে, অন্যদিকে এটি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা হল যে বহিরাগত বলপ্রয়োগে চাপিয়ে দেওয়া বিভক্তি ও শাসন দীর্ঘকালীন অসন্তোষ ও অস্থিতিশীলতার বীজ বপন করে। বার্লিন সম্মেলনের প্রতি সমালোচনা ও ধিক্কার জানিয়ে আজ আফ্রিকার মানুষ ও বিশ্ববোধ সম্পন্ন সমাজ সেই ক্ষতির নিরাময়ের পথ খুঁজছে, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার মোকাবিলায় সোচ্চার হয়েছে –যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো জাতিগোষ্ঠীকে বাইরের শক্তির লালসার শিকার হতে না হয়।

প্রধান তথ্যসূত্র:

Crowe, S. E. (1942). The Berlin West African Conference, 1884–1885. London, UK: Longmans, Green and Co.

Du Bois, W. E. B. (1947). The world and Africa. New York, NY: Viking Press.

Herbst, J. (2000). States and power in Africa: Comparative lessons in authority and control. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hochschild, A. (1998). King Leopold’s ghost: A story of greed, terror, and heroism in colonial Africa. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Pakenham, T. (1991). The scramble for Africa: 1876–1912. New York, NY: Random House.

Reader, J. (1997). Africa: A biography of the continent. New York, NY: Vintage Books.

Reid, R. J. (2012). A history of modern Africa: 1800 to the present (2nd ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Strang, D. (1990). From dependency to sovereignty: An event history analysis of decolonization, 1870–1987. American Sociological Review, 55(6), 846–860. https://doi.org/10.2307/2095808

Thornton, J. (1992). Africa and Africans in the making of the Atlantic world, 1400–1680 (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Tune, D. (2016, April 27). Why are Africa’s borders straight? Wilson Center. https://www.wilsoncenter.org/blog-post/why-are-africas-borders-straight

Encyclopaedia Britannica. (n.d.). Berlin Conference. In Britannica. Retrieved October 1, 2025, from https://www.britannica.com/event/Berlin-Conference

Al Jazeera. (2024, November 15). Berlin 1884: How Europe carved up Africa. Al Jazeera. Retrieved October 1, 2025, from https://www.aljazeera.com/

গিলগামেশ থেকে মিস্ত্রাল: সাহিত্যের হাজার বছরের যাত্রা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে লিখিত সাহিত্যের সূচনা ঘটে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায়। বর্তমানে পাওয়া সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্যকর্মগুলোর মধ্যে ‘গিলগামেশ মহাকাব্য’কে সাধারণত প্রথম মহৎ সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও এর চেয়েও পুরোনো কিছু সংক্ষিপ্ত রচনা টিকে আছে যেমন ‘কেশ মন্দির স্তোত্র’ এবং ‘শুরুপ্পাকের উপদেশ’ তবুও ব্যাপ্তি, দার্শনিক গভীরতা ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কারণে গিলগামেশ মহাকাব্য মানবসাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য স্থান দখল করে আছে।

এই মহাকাব্য শুধু প্রাচীন সভ্যতার চিন্তাভাবনাই নয়, বরং পরবর্তী বহু সাহিত্যধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে বলে গবেষকদের ধারণা। গ্রিক সাহিত্যকর্ম ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’, আলেকজান্ডার রোমান্স সাহিত্য এবং হিব্রু বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্টেও গিলগামেশের প্রভাবের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। এসব সাহিত্যকর্ম আজও নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যের আরেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো প্রোভেন্সাল সাহিত্য, যা মূলত দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের প্রোভেন্স অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যবহৃত অক্সিতাঁ বা প্রোভেন্সাল ভাষায় রচিত। একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সাহিত্যের স্বর্ণযুগ ছিল, যখন এর কবিতা সৌন্দর্য, শৈল্পিক উৎকর্ষ এবং ভাবের বৈচিত্র্যে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সাহিত্যে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। বিশেষত রাজকীয় প্রেম বা চিভ্যালরিক ভালোবাসার আদর্শ এই সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

প্রোভেন্সাল সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন সম্ভবত দশম শতকের একটি কবিতাংশ। তবে এর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বোয়েথিয়াসের ‘অন দ্য কনসোলেশন অব ফিলোসফি’ গ্রন্থের অক্সিতাঁ ভাষায় অনুবাদ। একাদশ শতকের শেষভাগে আকুইটেইনের ডিউক উইলিয়াম নবম প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রোভেন্সাল কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর গান ও স্তবকগুলো প্রেম, অনুশোচনা ও জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়ে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করে।

সমসাময়িক লাতিন ইতিহাসবিদরা জানান, প্রোভেন্সাল কবিতার শুরুর দিকের শিল্পীরা ছিলেন ‘জগলার’ বা ‘জঁগুলার’ শ্রেণির মানুষ—যারা গান, আবৃত্তি ও কসরতের মাধ্যমে দর্শকদের বিনোদন দিতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণি থেকেই উন্নত রুচির কবি ‘ত্রুবাদুর’-দের উত্থান ঘটে। তারা অভিজাত সমাজের ভাষায় সূক্ষ্ম সাহিত্য রচনা করতেন এবং অনেক সময় নিজেরাও উচ্চবংশীয় অভিজাত ছিলেন।

ত্রুবাদুরদের প্রেমের গান মধ্যযুগীয় প্রোভেন্সাল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে বিবেচিত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক বিবাহের কারণে অভিজাত নারীরা প্রণয়প্রার্থী দরবারিদের কবিতা ও গানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। সামাজিক মর্যাদার ব্যবধান থাকায় কবিরা অত্যন্ত সংযত ও মার্জিত ভাষায় ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। এই ‘কোর্টলি লাভ’-এর আদর্শ ইউরোপীয় সাহিত্য ও সামাজিক আচরণে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

দ্বাদশ শতকে সেরকামঁ, মারকাব্রু, জফ্রে রুদেল, বার্নার দ্য ভঁতাদুর এবং বেরত্রঁ দ্য বোর্নের মতো কবিরা প্রোভেন্সাল কবিতাকে বহুমাত্রিক রূপ দেন। পরবর্তীকালে আরনো দানিয়েল, গিরো দ্য বোর্নেল, পেইর বিদাল ও ফোলকে দ্য মার্সেইসহ বহু কবি ভাষা, ছন্দ ও ভাবের পরীক্ষানিরীক্ষায় এই সাহিত্যধারাকে সমৃদ্ধ করেন।

তবে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে আলবিজোয়ান ক্রুসেড প্রোভেন্সাল সাহিত্যের ওপর ভয়াবহ আঘাত হানে। দক্ষিণ ফ্রান্সের বহু অভিজাত পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়, ফলে ত্রুবাদুরদের পৃষ্ঠপোষকতা বিলুপ্ত হয়। অনেক কবি স্পেন ও ইতালিতে আশ্রয় নেন। ধীরে ধীরে প্রোভেন্সাল ভাষার পরিবর্তে স্থানীয় উপভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে এবং মূল ধারার কবিতা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ত্রুবাদুর কবিতার পাশাপাশি প্রোভেন্সাল সাহিত্যে ‘শঁসোঁ দ্য জেস্ত’, রোমাঞ্চকর উপন্যাস, ‘নোভা’ নামের সংক্ষিপ্ত কাহিনি এবং দীর্ঘ রোমান্সেরও সমৃদ্ধ ধারা ছিল। ‘জিরার দ্য রুশিলোঁ’ কিংবা ‘ফ্লামাঁকা’ নামের দীর্ঘ কবিতাগুলো মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা, প্রেম ও বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের জীবন্ত দলিল হিসেবে বিবেচিত।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে প্রোভেন্সাল সাহিত্য মূলত ধর্মীয় ও নীতিশিক্ষামূলক রচনায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে ফরাসি বিপ্লবের পর মধ্যযুগীয় এই ঐতিহ্যের প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ১৮৫৪ সালে ‘ফেলিব্রিজ’ নামের একটি সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা ঘটে, যার লক্ষ্য ছিল অক্সিতাঁ ভাষার পুনর্জাগরণ।

এই আন্দোলনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন কবি ফ্রেদেরিক মিস্ত্রাল। তাঁর মহাকাব্যিক কবিতা ‘মিরেইও’ ও ‘কালাঁদো’ প্রোভেন্সাল সাহিত্যের নবজাগরণের প্রতীক হয়ে ওঠে। ভাষা ও সংস্কৃতিতে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯০৪ সালে তিনি নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।

সূত্র: ব্রিটানিকা

ইতিহাসের কুচক্রী নারী: ঘষেটি বেগম, যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ডেকে এনেছিল বাংলার পতন

বাংলার ইতিহাসে এমন কিছু চরিত্র রয়েছে, যাদের নাম শুনলেই ভেসে ওঠে বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পেছনে মীর জাফরের নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হলেও, পর্দার আড়ালের মূল কুচক্রী হিসেবে যার নাম আসে, তিনি হলেন নবাব আলীবর্দী খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা মেহের-উন-নিসা, যিনি ইতিহাসে 'ঘষেটি বেগম' নামেই কুখ্যাত। তার লাগামহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষই পলাশীর যুদ্ধের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

ঘষেটি বেগম ছিলেন নবাব আলীবর্দী খানের তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তার কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। আলীবর্দী খান তার তিন কন্যাকেই তার বড় ভাই হাজি আহমেদের তিন পুত্রের সাথে বিবাহ দেন। ঘষেটি বেগমের স্বামী ছিলেন ঢাকার নায়েব-নাজিম নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান। নিঃসন্তান হওয়ায় ঘষেটি বেগম তার ছোট বোনের সন্তান ইকরামউদ্দৌলাকে দত্তক নেন এবং তাকেই বাংলার ভবিষ্যৎ নবাব হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।

সিরাজের প্রতি বিদ্বেষ

কিন্তু নবাব আলীবর্দী খান তার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র, কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। নবাবের এই সিদ্ধান্ত ঘষেটি বেগম কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। অল্প বয়সেই তার দত্তক পুত্র ইকরামউদ্দৌলার মৃত্যু হলে তার নবাব বানানোর স্বপ্ন ভেঙে যায় এবং তিনি এর জন্য সিরাজউদ্দৌলাকেই দায়ী করতে শুরু করেন। একই সময়ে তার স্বামী নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানেরও মৃত্যু হলে ঘষেটি বেগম আরও বেশি ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন।

ষড়যন্ত্রের জাল বোনা

সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ঘষেটি বেগম মরিয়া হয়ে ওঠেন। তিনি তার সমস্ত ধনসম্পদ ও প্রভাব কাজে লাগিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেন। তিনি মতিঝিলের প্রাসাদে বসে নবাবের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী চক্র গড়ে তোলেন, যেখানে যোগ দেন মীর জাফর, রাজবল্লভ, জগৎ শেঠের মতো ক্ষমতালোভী ব্যক্তিরা। তারা সবাই সিরাজের তরুণ নেতৃত্ব ও কঠোর শাসনে অসন্তুষ্ট ছিলেন।

ঘষেটি বেগমই ছিলেন এই চক্রের মূল চালিকাশক্তি ও অর্থ জোগানদাতা। তিনি জানতেন, শুধু দেশীয় অমাত্যদের দিয়ে এই কাজ হবে না, তাই তিনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথেও গোপন যোগাযোগ স্থাপন করেন।

পলাশীর পতন ও শেষ পরিণতি

ঘষেটি বেগমের এই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রই পলাশীর যুদ্ধের মঞ্চ প্রস্তুত করে। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটে। কিন্তু ঘষেটি বেগমের শেষ রক্ষা হয়নি। মীর জাফর নবাব হওয়ার পর ঘষেটি বেগমকে তার পথের কাঁটা হিসেবে দেখতে শুরু করেন। মীর জাফর প্রথমে তাকে বন্দী করেন এবং পরে তার পুত্র মীরনের নির্দেশে মুর্শিদাবাদের কাছে বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকাডুবিতে ঘষেটি বেগমকে হত্যা করা হয়।

ঘষেটি বেগম এমন এক ট্র্যাজিক চরিত্র, যিনি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রতিহিংসা ও ক্ষমতার লোভে নিজের পরিবারের বিরুদ্ধেই শুধু নয়, গোটা বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। তার সেই কুচক্রের আগুনই শেষ পর্যন্ত তাকেও গ্রাস করে, কিন্তু তার আগেই বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়।

যেভাবে ইউরোপের ধ্বংসস্তূপে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ হয়ে উঠলো আমেরিকা!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ইতিহাসের এক এমন প্রলয়ঙ্করী অধ্যায় যা কেবল লক্ষ লক্ষ প্রাণই কেড়ে নেয়নি, বদলে দিয়েছিল গোটা পৃথিবীর মানচিত্র ও ক্ষমতার ভারসাম্য। ইউরোপ যখন এই যুদ্ধের আগুনে পুড়ছিল, তখন আটলান্টিকের ওপারে থাকা একটি দেশ সুচতুরভাবে নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছিল। সেই দেশটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকা। একসময়কার দেনাদার এই দেশটিই একটি মাত্র যুদ্ধের ডামাডোলে পরিণত হয় বিশ্বের এক নম্বর অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে।

যুদ্ধের সূচনা ও আমেরিকার নিরপেক্ষতা

১৯১৪ সালে অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্দের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যখন ইউরোপের দুই বৃহৎ শক্তি—মিত্রশক্তি (ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া) এবং কেন্দ্রীয় শক্তি (জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, অটোমান সাম্রাজ্য)—এক বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তখন আমেরিকা নিজেদেরকে এই সংঘাত থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ঘোষণা করে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের স্লোগানই ছিল, "তিনি আমাদের যুদ্ধ থেকে দূরে রেখেছেন।"

আমেরিকার অর্থনৈতিক উত্থান

আমেরিকা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ থাকলেও, অর্থনৈতিকভাবে তারা এই যুদ্ধকে এক বিশাল ব্যবসায়িক সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। যুদ্ধরত ইউরোপীয় দেশগুলোর, বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের, তখন খাদ্যের গুদাম থেকে শুরু করে অস্ত্রের কারখানা—সবকিছুই প্রয়োজন। আমেরিকা হয়ে ওঠে তাদের প্রধান সরবরাহকারী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের কাছে জাহাজ ভর্তি করে অস্ত্র, গোলা-বারুদ, খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়। ইউরোপ যখন তার সমস্ত সঞ্চিত সম্পদ দিয়ে এই যুদ্ধের আগুন জ্বালাচ্ছিল, সেই সম্পদগুলোই সরাসরি স্থানান্তরিত হচ্ছিল আমেরিকার কোষাগারে। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে, যে আমেরিকা ছিল বিশ্বের অন্যতম ঋণগ্রস্ত দেশ, সেই দেশই পরিণত হয় বিশ্বের বৃহত্তম ঋণদাতা দেশে।

যেভাবে আমেরিকা যুদ্ধে জড়ালো

তবে এই ব্যবসায়িক নিরপেক্ষতা বেশিদিন টেকেনি। জার্মানি যখন 'আনরেস্ট্রিক্টেড সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার' (অবাধ সাবমেরিন যুদ্ধ) ঘোষণা করে, তখন পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। জার্মান সাবমেরিনগুলো আটলান্টিকে মিত্রশক্তির জাহাজগুলোকে নির্বিচারে ডোবাতে শুরু করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল 'লুসিতানিয়া' নামক একটি ব্রিটিশ জাহাজ, যা ডোবানোর ফলে অনেক আমেরিকান নাগরিকও প্রাণ হারান।

কিন্তু আমেরিকার যুদ্ধে যোগদানের চূড়ান্ত কারণটি ছিল 'জিমারম্যান টেলিগ্রাম'। এই গোপন বার্তায় জার্মানি মেক্সিকোকে প্রস্তাব দেয় যে, মেক্সিকো যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়, তবে জার্মানি মেক্সিকোকে তার হারানো অঞ্চল (টেক্সাস, অ্যারিজোনা) পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। এই টেলিগ্রাম ফাঁস হওয়ার পর আমেরিকান জনমত পুরোপুরি জার্মানির বিরুদ্ধে চলে যায়।

যুদ্ধের পরিণতি ও নতুন বিশ্বশক্তি

১৯১৭ সালে আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের তাজা সৈন্য এবং অঢেল সামরিক সরঞ্জাম মিত্রশক্তির বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ শেষ হয়, কিন্তু ততদিনে ইউরোপ সম্পূর্ণ দেউলিয়া। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শিল্প-কারখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত এবং তারা আমেরিকার কাছে বিপুল ঋণে জর্জরিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ব্রিটেনের কাছ থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট কেড়ে নেয় এবং তা পরিয়ে দেয় আমেরিকার মাথায়। ইউরোপের ধ্বংসযজ্ঞের উপর দাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবির্ভূত হয় পৃথিবীর নতুন এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে, যে অবস্থান তারা আজও ধরে রেখেছে।

মশলা কিনতে এসে দেশ দখল: যেভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাইভেট আর্মি!

কল্পনা করুন এমন একটি প্রাইভেট কোম্পানির কথা, যা এতটাই শক্তিশালী যে সে তার গ্রাহকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে, দেশ দখল করে ফেলতে পারে এবং এক পর্যায়ে ৪০০ মিলিয়ন মানুষের ওপর রাজত্ব কায়েম করে। এটি কোনো কল্পকাহিনী নয়, এটি ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত এবং প্রভাবশালী কোম্পানি—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গল্প।

শুরুটা হয়েছিল শুধু মশলার লোভে

১৬০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, নিউ ইয়ারের ঠিক আগের রাতে। রানি এলিজাবেথ লন্ডনের একদল ব্যবসায়ীকে 'দ্য গভর্নর অ্যান্ড কোম্পানি অফ মার্চেন্টস অফ লন্ডন ট্রেডিং ইনটু দ্য ইস্ট ইন্ডিজ' বা সংক্ষেপে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি কোম্পানি খোলার অনুমতি দেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খুবই সরল—পূর্বের দেশগুলো, বিশেষ করে ভারতবর্ষ ও সাউথ-ইস্ট এশিয়া থেকে মশলা (মরিচ, দারুচিনি, জিরা) কিনে এনে ইউরোপে চড়া দামে বিক্রি করা। তখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্রিটিশরা ডাচ, পর্তুগিজ ও স্প্যানিশদের থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। এই কোম্পানি ছিল সেই পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা মাত্র।

ভাগ্যবশত ভারতবর্ষে আগমন

কোম্পানির প্রথম জাহাজগুলো ইন্দোনেশিয়ার দিকে যাত্রা শুরু করে, কারণ সেখানেই মশলার ভাণ্ডার ছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্যে ডাচদের একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে ব্রিটিশরা সেখানে ভিড়তে না পেরে বাধ্য হয়েই ভারতবর্ষের দিকে জাহাজ ঘোরায়। কিন্তু ভারতবর্ষে এসে তারা নতুন এক সমস্যায় পড়ে—এখানে ইন্দোনেশিয়ার মতো পর্যাপ্ত মশলা নেই। তখন তারা নতুন পরিকল্পনা করে। তারা বুঝতে পারে, ভারতবর্ষের টেক্সটাইল বা বস্ত্রশিল্প বিশ্বমানের। তারা মশলার বদলে টেক্সটাইল বাণিজ্যের সিদ্ধান্ত নেয়।

মুঘলদের সেই ঐতিহাসিক ভুল

তৎকালীন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার জেমস নামক এক ব্রিটিশ প্রতিনিধি প্রচুর উপঢৌকন ও ঘুষ নিয়ে হাজির হন। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা করার অনুমতি নেওয়া। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাদের সুরাট, মাদ্রাজ, বোম্বে এবং কলকাতায় অফিস স্থাপনের অনুমতি দেন। শর্ত ছিল, ব্রিটিশরা ব্যবসা করবে এবং আয়ের ওপর মুঘল সাম্রাজ্যকে একটি বড় অঙ্কের ট্যাক্স দেবে। ইতিহাসবিদরা মুঘলদের এই সিদ্ধান্তকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে সিদ্ধান্তগুলোর একটি বলে মনে করেন।

ব্যবসা থেকে যেভাবে সেনাবাহিনীতে রূপান্তর

পরের কয়েক দশক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা রমরমা হয়ে ওঠে। তারা শুধু টেক্সটাইলই নয়, ভারতবর্ষেও মশলার সন্ধান পায়। জাহাজ ভরে ভরে সম্পদ ব্রিটেনে যেতে থাকে। কোম্পানি যত ধনী হচ্ছিল, মুঘল সাম্রাজ্যও তত বেশি ট্যাক্স পাচ্ছিল। স্থানীয় মানুষরাও কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ায় সবাই খুশি ছিল। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হতে শুরু করে এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

১৭১৭ সালে সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা ও মাদ্রাজে ট্যাক্স-মুক্ত বাণিজ্যের এক বিতর্কিত অনুমতি আদায় করে নেয়। এর পেছনেও ছিল প্রচুর ঘুষ। ট্যাক্স মওকুফ পাওয়ায় কোম্পানির মুনাফা আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। এই সুযোগে কোম্পানি তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বলে ধীরে ধীরে প্রাইভেট আর্মি বা নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে শুরু করে।

কোম্পানির উত্থান ও ভারতবর্ষের পতন

১৭৫০ সাল আসতে আসতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিজস্ব সৈন্য সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায়, যা অনেক মুঘল সম্রাটের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর চেয়েও বড় ও শক্তিশালী ছিল। তাদের হাতে ছিল আধুনিক ব্রিটিশ অস্ত্রশস্ত্র। মুঘল শাসকরা যখন বুঝতে পারেন যে তারা 'দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছেন', তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোম্পানির এই ঔদ্ধত্য মেনে না নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু পলাশীর প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে এবং মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব পরাজিত ও নিহত হন। এরপরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার পুতুল শাসক বসিয়ে আক্ষরিক অর্থেই লুটপাট শুরু করে। আজকের হিসাবে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের সোনা বাংলার কোষাগার থেকে ব্রিটেনে পাচার করা হয়। জনগণের ওপর চাপানো হয় অসহনীয় কর, শুরু হয় জোরপূর্বক নীল চাষ।

দুর্ভিক্ষ ও চূড়ান্ত দখল

এই ভয়াবহ শোষণের ফলে বাংলায় নেমে আসে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষগুলোর একটি (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর), যাতে এক কোটিরও বেশি মানুষ শুধু না খেতে পেয়ে মারা যায়। কোম্পানি এরপর শাহ আলমের সাথে যুদ্ধে জিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার পূর্ণ দখল নেয়। টিপু সুলতানের মতো যারা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন, তাদেরও নির্মমভাবে পরাজিত ও হত্যা করা হয়।

মাত্র দেড়শ বছরের মধ্যে নিছক মশলা কিনতে আসা একটি প্রাইভেট কোম্পানি গোটা ভারতবর্ষের রাজা হয়ে বসে। এটি এমন এক ঘটনা যা যেকোনো কল্পনাকেও হার মানায়। ১৮০০ সাল নাগাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান এবং শক্তিশালী কোম্পানিতে পরিণত হয়। এই পুরো দখলদারিত্বে ব্রিটিশ সরকারের গোপন মদদ ও সরাসরি ইন্ধন ছিল, যা ১৭৮৪ সালের 'পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে একটি জাতির পরাধীনতার কারণ হতে পারে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার সবচেয়ে নির্লজ্জ উদাহরণ।

ধ্বংসস্তূপ থেকে মহাশক্তি: চীনের পুনর্জন্মের বিস্ময়গাঁথা

ইশরাত ওয়ারা

ডেস্ক রিপোর্টার

৭০ বছর আগেও চীনের এই সমুদ্রপথে প্রতিদিন ভেসে থাকত অসংখ্য মানুষের নিথর দেহ। তারা মরিয়া হয়ে মূল ভূখণ্ড চীন থেকে হংকংয়ের পথে রওনা দিত, একটি ভালো জীবনের আশায়। সেই সময় চীনে মানুষের পেটে দুবেলা খাবার জুটত না, শিক্ষা ছিল একপ্রকার অপরাধ। স্কুলে যেতে হলে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হতো। বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছিল সাধারণ মানুষ। কমিউনিজমের কৃত্রিম পরীক্ষাগারে চীন তখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগোচ্ছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই এক সময় এমন এক রূপান্তর ঘটে যে মাত্র ৪০ বছরের ব্যবধানে চীন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়।

নেপোলিয়ন এক সময় বলেছিলেন, চীন একটি ঘুমন্ত দৈত্য। যেদিন সে জেগে উঠবে, গোটা পৃথিবী কেঁপে উঠবে। কথাটি আজ সত্য বলে মনে হয়। ভাবুন একবার, যে দেশের জিডিপি এক সময় তানজানিয়া কিংবা কেনিয়ার চেয়েও কম ছিল, সেই দেশের অর্থনীতি আজ ১৮ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আজকের সাংহাই, চংকিং বা শেনজেনের মতো শহরগুলো উন্নয়ন ও আধুনিকতার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও ইউরোপকেও পেছনে ফেলছে। ধারণা করা হয়, ২০৩৫ সালের মধ্যে চীনের অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রকেও অতিক্রম করবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে?

কীভাবে চীন এত দ্রুত, এত ব্যাপকভাবে ধনী হয়ে উঠল? চীনের এই জাদুকরী রূপান্তরের পেছনের রহস্য কী? আমাদের দেশে এমন পরিবর্তন কেন ঘটল না? এমনকি জাপানের মতো কর্মঠ জাতিও কেন এই গতিতে অগ্রসর হতে পারেনি? নিশ্চয়ই চীনের হাতে কোনো জাদুর কাঠি ছিল না। এর পেছনে ছিল দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বাস্তবসম্মত ভিশন এবং জাতীয় স্বপ্ন।

১৯৩৭ সালে জাপান চীনের উপর আক্রমণ করে। মাত্র একদিনে দুই লক্ষাধিক চীনা নারী জাপানি সেনাদের হাতে নির্যাতিত হন, নিহত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ। এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যাতে চীনের প্রায় দেড় কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। যুদ্ধ শেষে যখন জাপান পরাজিত হয়, তখন চীনে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। দীর্ঘ যুদ্ধের ধাক্কায় চীনের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্টরা বিজয়ী হয় এবং মেইনল্যান্ড চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট শাসন। কিন্তু যেই আশায় মানুষ কমিউনিস্টদের সমর্থন করেছিল, সেটিই পরে পরিণত হয় এক দুঃস্বপ্নে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও জেদং-এর আদর্শ ও নীতিমালা দেশকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অথচ এই চীনই এক সময় ছিল বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। প্রাচীন চীনের সম্পদ ও জ্ঞান এতই বিস্ময়কর ছিল যে, ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায়ও সে সময় চীন ছিল ধনী। বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ২৫ শতাংশ আসত চীন থেকে।

চীনের রেশম ছিল বিশ্ববিখ্যাত। সিল্ক রোডের মাধ্যমে তারা পৃথিবীর নানা প্রান্তের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত। বিশ্বের প্রথম কম্পাস, বারুদ, কাগজ ও ছাপাখানার উদ্ভাবন হয়েছিল এই চীনেই। সামরিক শক্তিতেও চীন ছিল বলিষ্ঠ, যার সাক্ষ্য আজও বহন করছে দ্য গ্রেট ওয়াল অব চায়না। কৃষি ও চিকিৎসাশাস্ত্রেও তারা ছিল অগ্রগামী। চীনের উর্বর মাটিতে কখনো খাদ্যের ঘাটতি পড়েনি। তারাই প্রথম আকুপাংচার ও হারবাল মেডিসিন আবিষ্কার করে, যা আজও সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হয়।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এত সমৃদ্ধ, উদ্ভাবনী ও জ্ঞাননির্ভর এক দেশ কীভাবে একসময় চরম দারিদ্র্য ও হতাশার গভীরে তলিয়ে গেল? ইতিহাসের এই প্রশ্নের উত্তরই বোধহয় আমাদের আজ নতুন করে ভাবতে শেখায় যে একটি জাতি কেবল সম্পদে নয়, দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সঠিক দিকনির্দেশনায়ই পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে।

শুধু কি জাপানের আগ্রাসন আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চীনকে ধ্বংস করেছিল? না, এর পেছনে ছিল আরও গভীর ইতিহাস, যার শিকড় অনেক পুরোনো এবং যেখানে পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তির কূটচালও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

সময়টা ১৭৭৩ সাল। তখন চীনে চিং রাজবংশের শাসন চলছে। এদিকে ভারতে ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছিল, তেমনি তারা চীনের বাজারেও প্রবেশ করতে চায়। কিন্তু চীনের সম্রাট ইংরেজদের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। পরে নানা রাজনৈতিক চাপের পর সীমিত পরিসরে তাদের ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়। ইংরেজরা চীন থেকে বিপুল পরিমাণে চা আমদানি শুরু করে, কিন্তু বিনিময়ে তারা চীনকে দিতে শুরু করে আফিম, এক ভয়াবহ নেশাদ্রব্য।

চীনের সভ্যতা ধ্বংসের সূচনা হয়েছিল এই আফিম দিয়ে। ভারতে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিশাল পরিসরে আফিম চাষ করত এবং সেই আফিম চীনে রপ্তানি করত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের তরুণ প্রজন্ম আফিমের নেশায় জড়িয়ে পড়ে। পরিশ্রমী মানুষগুলো কাজ বন্ধ করে সারাদিন নেশায় ডুবে থাকত। উৎপাদনশীলতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে।

চীনের শাসকরা এই অবস্থা দেখে দেশে আফিম বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু ইংরেজরা তা উপেক্ষা করে গোপনে বিক্রি চালিয়ে যায়, কারণ এই ব্যবসায় তারা প্রচুর লাভ করছিল। এক পর্যায়ে চীনের প্রশাসন ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের আফিমের গুদামঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ১৮৩৯ সালে শুরু হয় প্রথম আফিম যুদ্ধ।

যুদ্ধটি টানা চার বছর ধরে চলে এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা জয়লাভ করে। তারা হংকং দখল করে নেয়, চীনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও বিশাল অংশের ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেয়। এখান থেকেই শুরু হয় চীনের “শতবর্ষের অপমান” বা সেঞ্চুরি অব হিউমিলিয়েশন।

যখন পশ্চিমা বিশ্বে শিল্পবিপ্লবের জোয়ার বইছে, তখন চীনের উচিত ছিল বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিস্তার করা। কিন্তু আফিম যুদ্ধের পর চীনের শাসকরা ভয় ও সন্দেহে নিজেদের চারপাশে দেয়াল তুলে দেয়। তারা বিদেশি বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে এবং নিজেদের অর্থনীতি বন্ধ করে ফেলে। এর ফলে তারা দ্রুত আধুনিকায়নের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পরবর্তী একশ বছর ধরে চীন ক্রমাগত যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। কখনো রাশিয়া, কখনো জাপান, আবার কখনো যুক্তরাষ্ট্র চীনের ভূখণ্ডে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এইসব যুদ্ধ এবং বিদেশি আগ্রাসনের ফলে চীনের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।

অবশেষে আসে ১৯৪৯ সাল। দীর্ঘ যুদ্ধ, আফিম বাণিজ্য, জাপানের দখল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর চীনের সামনে আবার একবার পুনরুত্থানের সুযোগ আসে। মানুষ আশাবাদী হয়ে ওঠে, মনে হয় নতুন এক যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে। কিন্তু এই আশার মুহূর্তেই ক্ষমতায় আসেন এমন একজন নেতা, যার সিদ্ধান্ত চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। তিনি ছিলেন চীনের রাষ্ট্রপতি মাও জেদং।

মাও জেদং চীনের অর্থনীতিকে দ্রুত উন্নতির পথে নিতে কিছু নতুন নীতিমালা প্রবর্তন করেন। এর মধ্যে ছিল গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড এবং কালচারাল রেভলিউশন। বড় জমিদারদের জমি অধিগ্রহণ করে তিনি ছোট চাষিদের মধ্যে ভাগ করে দেন, কিন্তু জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতেই রাখেন। সরকার নির্ধারণ করত কখন চাষ হবে, কী চাষ হবে এবং কতটা উৎপাদন হবে। কৃষকদের কাজ ছিল শুধু শ্রম দেওয়া। উৎপাদিত ফসলের সবটাই দিতে হতো সরকারের কাছে এবং বিনিময়ে তারা পেত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ।

এই নীতি খুব দ্রুত ব্যর্থ হয়। কৃষকদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, প্রযুক্তি ছিল পুরোনো এবং উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত কমতে থাকে। তারা কঠোর পরিশ্রম করেও দুবেলা আহার জুটাতে পারত না। এরই মধ্যে মাও আরেকটি নীতি চালু করেন, যার নাম ছিল ফোর পেস্ট কন্ট্রোল। তিনি চীনের সব চড়ুই, ইঁদুর, মশা ও মাছি নির্মূল করার আদেশ দেন। মাও তখন চীনে প্রায় ঈশ্বরসম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই জনগণ তার নির্দেশ অন্ধভাবে পালন করে। কয়েক বছরের মধ্যে চীনে লক্ষ লক্ষ চড়ুই পাখি মারা পড়ে, ফলে পঙ্গপালের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তারা ফসলে হানা দেয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে দেশে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যেখানে প্রায় চার কোটি মানুষ প্রাণ হারায়।

মাও শিল্পায়নের দিকেও জোর দেন। গোটা দেশে স্টিল উৎপাদনের লক্ষ্যে বড় বড় ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা হয়, এমনকি সাধারণ মানুষকেও ঘরে স্টিল তৈরি করতে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রযুক্তি ও দক্ষতার অভাবে সেই স্টিলের গুণমান ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের, ফলে এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

১৯৬০-এর দশকে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেমে আসে ঋণাত্মক চার শতাংশে। দেশে বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং খাদ্যসংকট চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সাধারণ মানুষ মাওয়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করে। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির অনেক শীর্ষ নেতা তার নীতির সমালোচনা করেন।

চীনের এই দীর্ঘ পতনের ইতিহাস দেখায়, একটি দেশ কেবল দেশপ্রেম বা শ্রম দিয়ে টিকে থাকতে পারে না। সঠিক নেতৃত্ব, বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা এবং স্বাধীন চিন্তাশক্তিই পারে একটি জাতিকে পুনর্জন্ম দিতে।

হীরক রাজা একবার বলেছিলেন, “পড়াশোনা করে যে, অনাহারে মরে সে।” মাও জেদংও প্রায় একই বিশ্বাস পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষরা বা বুদ্ধিজীবীরা তার শাসনের জন্য হুমকি। তাই তিনি তাদের দমন করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৬৬ সালে চীনে শুরু হয় কালচারাল রেভলিউশন। মাও ঘোষণা দেন, চীনে নতুন এক বিপ্লব ঘটবে যেখানে পুরনো প্রথা, ধর্ম, জ্ঞান ও সংস্কৃতির স্থান থাকবে না। তখন দেশের সমস্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। শহরের শিক্ষিত মানুষদের জোর করে গ্রামে পাঠানো হয় যাতে তারা মাঠে কাজ করে কৃষকদের কাছ থেকে শেখে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করা হয়। কেউ যদি পড়াশোনা করতে চাইত, তবে তাকে কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হতো।

এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল একটাই। যে কেউ মাও-এর চিন্তার বিপরীতে কথা বলবে, তাকে রাষ্ট্রবিরোধী ঘোষণা করা হবে। সেই সময় শিক্ষিত মানুষদের মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হতো। সমাজে ভয়, অরাজকতা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭০-এর দশকে এসে চীনের প্রায় আশি শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শিল্প ও বাণিজ্য কার্যত থেমে যায়। দেশের অর্থনীতি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে তখন চীনের রাস্তায় মোটরগাড়ি প্রায় দেখা যেত না। যার কাছে একটি সাইকেল ছিল, তাকেই ধনী মনে করা হতো।

মানুষ তখন চরম দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিল। তাদের জীবনে কোনো স্বপ্ন বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল না। অন্যদিকে, পাশেই ছিল হংকং, যা তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। হংকং-এ জীবনযাত্রা ছিল বহু গুণ উন্নত। সেখানে কাজের সুযোগ বেশি ছিল, বেতন অনেক বেশি ছিল এবং মানুষ অন্তত দুবেলা খেতে পারত। তাই হংকং চীনের মানুষের কাছে এক স্বপ্নরাজ্য হয়ে ওঠে।

এই সময় সেনজেন প্রদেশের প্রায় সাত লাখ মানুষ সমুদ্র পেরিয়ে হংকং যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র এক লাখ চল্লিশ হাজার মানুষ পৌঁছাতে পারে। কেউ কেউ ফিরে আসে, আর বাকিদের অনেকেই সমুদ্রের ঢেউয়ে প্রাণ হারায়। সেই উপকূল আজও পরিচিত “কোভ অফ কর্পস” নামে, যার অর্থ মৃতদেহের উপসাগর।

এই সময় কেউ ভাবতেও পারত না যে চীন কখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। তখন চীনের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মাঠে কাজ করছিলেন এক খাটো মানুষ, যার উচ্চতা ছিল মাত্র পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি। তার নাম দেং জিয়াওপিং। কেউ তখন জানত না যে এই মানুষটিই একদিন চীনকে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশে পরিণত করবেন।

দেং জিয়াওপিং একসময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। কিন্তু মাও জেদং-এর সমালোচনা করার কারণে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং রাজধানী বেইজিং থেকে দূরে এক গ্রামে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে তিনি তিন বছর কৃষিকাজ করেন।

১৯৭৬ সালে মাও জেদং-এর মৃত্যুর পর দেং জিয়াওপিং-এর ভাগ্য পরিবর্তন হয়। তার সমর্থকেরা তাকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনে। তখন চীনের মানুষের একটাই লক্ষ্য ছিল, কীভাবে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করা যায়।

দেং জিয়াওপিং-এর আদর্শ ছিল মাও-এর চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাও চেয়েছিলেন জনগণ তাকে ঈশ্বরের মতো মানুক এবং তার প্রতিটি কথা যেন চূড়ান্ত সত্য বলে গণ্য হয়। তিনি বিপ্লব ও কঠোর নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু দেং ছিলেন বাস্তববাদী এবং প্রগতিশীল। তিনি কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন উন্নতি ও সমৃদ্ধিই একটি দেশের আসল লক্ষ্য।

মাও-এর মৃত্যুর পর দেং-এর সামনে বড় বাধা ছিল সেই সব নেতারা, যারা এখনও মাও-এর পুরনো আদর্শে বিশ্বাস করতেন। একই সময়ে মাও-এর স্ত্রী জিয়াং ছিং ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন এবং গ্রেফতার হন।

দেং জিয়াওপিং কখনো চীনের রাষ্ট্রপতি বা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হননি, তবুও তিনি হয়ে ওঠেন দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, চীনের উন্নতির জন্য শিক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

১৯৭৭ সালে তিনি বেইজিংয়ে শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আহ্বান করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রক্ষণশীল নেতারা, যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় খোলার বিরোধিতা করছিলেন। তখন দেং জিয়াওপিং একটি ঐতিহাসিক কথা বলেন যা চীনের ভবিষ্যৎ বদলে দেয়। তিনি বলেন, “বিড়াল সাদা না কালো সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতক্ষণ না সে ইঁদুর ধরতে পারে।” অর্থাৎ দেশের উন্নতির জন্য কোনো নীতি কার্যকর হলে সেটা কে তৈরি করেছে বা কোন মতবাদ থেকে এসেছে তা বিবেচ্য নয়। মূল কথা হলো, তা কাজ করছে কি না।

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই তিনি স্পষ্ট করে দেন যে বাস্তবতা-নির্ভর নীতি গ্রহণই হবে চীনের অগ্রগতির মূলমন্ত্র। তিনি মাও-এর সময় বন্ধ করে দেওয়া স্কুল ও কলেজগুলো পুনরায় খুলে দেন। আবার শুরু হয় ভর্তি পরীক্ষা।

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সারা দেশে বড় পরিসরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ থেকে ৩৮ বছর বয়সী প্রায় ৫৭ লক্ষ মানুষ এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাংশ পাস করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই পরীক্ষাই ছিল চীনের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ। এখান থেকেই শুরু হয় নতুন চীনের পুনর্জাগরণের ইতিহাস।

চীনের অর্থনীতিকে নতুন পথে নেওয়ার পরবর্তী ধাপে দেং জিয়াওপিং তিরিশ জনের একটি অনুসন্ধান দল গঠন করেন। দলটি ডেনমার্ক, জার্মানি, ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডসহ ইউরোপের নানা দেশে পাঠানো হয়। সেখানে পৌঁছে তারা প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, উৎপাদনশীলতা ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইউরোপের ব্যাপক অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়। দেশে তাদের দীর্ঘদিন বলা হয়েছিল যে পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণ করে এবং সমাজকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু বাস্তব পর্যবেক্ষণে তারা দেখতে পায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো কার্যকর নীতি, উচ্চ দক্ষতা ও আধুনিক অবকাঠামোর মাধ্যমে বহুগুণ এগিয়ে গেছে।

চীনা প্রতিনিধি দল ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করে উন্নয়নের পথরেখা নিয়ে ধারণা নেয়। ইউরোপীয় দেশগুলোও চীনকে সহায়তায় আগ্রহ দেখায়, কারণ বিশাল বাজার হিসাবে চীন তাদের জন্য সম্ভাবনাময় ছিল। এ সময় দেং জিয়াওপিং নিজেও সিঙ্গাপুর ও জাপান সফর করেন। জাপানে তিনি ঘণ্টায় ২১০ কিলোমিটার গতির ট্রেন, রোবোটিক্স ও ইলেকট্রনিক্স শিল্পের আধুনিকতা, এবং নাগরিক জীবনের উচ্চমান দেখে অভিভূত হন। সিঙ্গাপুর ও জাপানের রাস্তা, কারখানা, বসতবাড়ি এবং জীবনযাত্রা তিনি ভিডিও করে দেশে এনে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। জাপানে সাধারণ শ্রমিকের ঘরেও টেলিভিশন ও ফ্রিজ আছে, উন্নত কৃষিযন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে, এইসব দৃশ্য দেখে চীনের মানুষ নতুন করে আশা পেতে শুরু করে। দেং বুঝতেন যে দীর্ঘদিনের ভুল নীতিতে মানুষ স্বপ্ন দেখা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। তাই জাতির মনে আশাবাদ সঞ্চার করা ছিল তার প্রথম লক্ষ্য।

তবে ভেতরে ভেতরে অনেকে পরিবর্তন মানতে রাজি ছিলেন না। তাদের ধারণা ছিল, ইউরোপ বা জাপানের মতো উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করলে বিপ্লবী আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির দুই শতাধিক সদস্যকে বেইজিংয়ে ডাকা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দেং জিয়াওপিং। সেখানেই প্রথম তিনি অর্থনীতি উন্মুক্ত করার প্রস্তাব তুলে ধরেন। আফিম যুদ্ধের পর থেকে চীন কার্যত বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সীমিত করে রেখেছিল। দেং বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দ্রুত অগ্রসর না হলে সমৃদ্ধি সম্ভব নয়।

দেং ভালোভাবেই বুঝতেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রকে অংশীদার বানানো জরুরি। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রও চীনকে সোভিয়েত প্রভাববলয় থেকে দূরে টানতে আগ্রহী ছিল। ১৯৭৯ সালের ১ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো পিপলস রিপাবলিক অব চায়নাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। সে বছরই দেং ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সঙ্গে বৈঠক করেন। শীতল যুদ্ধের দ্বিপাক্ষিক সন্দেহ সত্ত্বেও এই কূটনৈতিক অগ্রগতি ছিল ঐতিহাসিক।

আমেরিকা সফর শেষে দেং চীনের দক্ষিণে যান। হংকংয়ের লাগোয়া মৃতপ্রায় শিল্পকেন্দ্র গুয়াংজৌ ও তার আশপাশে তিনি পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা হাতে নেন। সেখানে তার ঘনিষ্ঠ চিন্তাধারার নেতা শি ঝোংসুনের সঙ্গে বৈঠকে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেন। সরকার তহবিল দিতে পারবে না, তবে নীতিগত বাধা কমিয়ে উদ্যোগপতিদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। হংকংয়ের নিকটবর্তী শহর শেনজেনকে বেছে নেওয়া হয় অগ্রাধিকারে। হংকংয়ে তৎকালীন নির্মাণ জোয়ারে স্টিলের চাহিদা আকাশছোঁয়া ছিল, কিন্তু উচ্চ মজুরি ও অবকাঠামো ব্যয়ের কারণে সেখানেই উৎপাদন লাভজনক ছিল না। শেনজেনে তুলনামূলক কম মজুরি এবং অতি স্বল্প দূরত্বের সুবিধা কাজে লাগিয়ে স্থানীয় উদ্যোগীরা হংকংয়ের বিনিয়োগ আনেন, জাহাজ ভাঙা থেকে প্রাপ্ত স্ক্র্যাপ দিয়ে স্টিল উৎপাদন শুরু করেন এবং তা সমুদ্রপথে দ্রুত হংকংয়ে পাঠান। এটাই ছিল চীনে বিদেশি বিনিয়োগের প্রথম সার্থক গল্প।

এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেনজেনে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করা হয়। পরে মডেলটি অন্যান্য উপকূলীয় এলাকায় প্রসারিত করা হয়। করছাড়, শুল্কসহ নানা প্রণোদনায় বিদেশি পুঁজি প্রবাহ বাড়তে থাকে। ঝেজিয়াং প্রদেশের ওয়েনঝৌতে তুলনামূলক কম রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় কয়েক বছরের মধ্যেই লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গড়ে ওঠে। ১৯৭৯ সালে সরকার এসব বেসরকারি উদ্যোগকে আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন দিতে শুরু করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দেং সমষ্টিগত মতামত ও দায়িত্ববোধের নীতি চালু করেন। বড় সিদ্ধান্ত আগে আলাপ করতে হবে এবং ভুল হলে যৌথভাবে দায় নিতে হবে।

শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হয় না। মাওয়ের আমলে যেখানে স্কুলে পড়তে গেলেও পার্টির অনুমতি লাগত, সেখানে দেং উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে দেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষা পুনরায় চালু করেন। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্গঠন করা হয়। নয় বছর মেয়াদি বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যের মৌলিক শিক্ষা চালু হয়। পরে ধাপে ধাপে বিদেশে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী পাঠানো শুরু হয়। অনেকে স্থায়ীভাবে না ফিরলেও দেং-এর বাস্তববাদী যুক্তি ছিল, দশজনের মধ্যে যদি একজনও ফিরে আসে, দেশের লাভই হবে। ধীরে ধীরে বিদেশফেরত তরুণরা দেশে উদ্যোগ গড়ে তোলে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নতুন গতি আনে।

১৯৯০–এর দশকে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বড় বড় ব্র্যান্ড যখন উৎপাদন সম্প্রসারণের জায়গা খুঁজছিল, চীন তাদের আমন্ত্রণ জানায়। কম মজুরি, বিস্তৃত জমি, দক্ষ শ্রমশক্তি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুবিধা একত্রে বিদেশি কারখানা স্থাপনে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি শেখা, সরবরাহ শৃঙ্খলা গঠন এবং মান নিয়ন্ত্রণে চীন দ্রুত দক্ষ হয়ে ওঠে। স্থানীয় উদ্যোগীরাও একই শিল্পশৃঙ্খলে যুক্ত হয়ে ক্রমে নিজস্ব ব্র্যান্ড দাঁড় করাতে থাকে।

ক্রমশ চীন বিশ্ব উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত হয়। গবেষণা ও উন্নয়নে বড় বাজেট বরাদ্দ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের সংযোগ, এবং অবকাঠামোতে অভূতপূর্ব বিনিয়োগের ফলে উচ্চগতির রেল, উন্নত ইলেকট্রনিক্স, ড্রোন ও রোবোটিক্সসহ বহু ক্ষেত্রে তারা আত্মনির্ভরতা অর্জন করে। প্রাথমিক বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে স্মার্টফোন তৈরির বাজার অংশীদারিত্ব পর্যন্ত বহু খাতে চীনের প্রভাব সুদৃঢ় হয়।

সমান্তরালে দারিদ্র্য হ্রাসে তারা ব্যতিক্রমী সাফল্য দেখায়। কৃষি সংস্কার, কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং সামাজিক খাতে ধারাবাহিক বিনিয়োগ মিলিয়ে কয়েক দশকে শত কোটি মানুষের জীবনমান উন্নত হয়। শিক্ষা খাতে ব্যয় ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতা বিস্তৃত হয় এবং তরুণদের সাক্ষরতার হার প্রায় সার্বজনীন পর্যায়ে পৌঁছে।

উচ্চগতির রেলের উদাহরণটি দেং-এর স্বপ্ন পূরণের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৮ সালে তিনি জাপানে যে বুলেট ট্রেন দেখেছিলেন, ২০০৮ সালে চীন নিজের মাটিতে উচ্চগতির ট্রেন চালু করে। পরবর্তী দশকে প্রযুক্তি আয়ত্ত করে নিজেরাই নেটওয়ার্ক প্রসারিত করে। আজ দেশের ভেতরে হাজার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ উচ্চগতির রেলপথ জাতীয় সংযোগ ও উৎপাদনশীলতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

সব মিলিয়ে দেং জিয়াওপিং-এর পদক্ষেপগুলোর সারকথা ছিল বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়া, উন্মুক্ততার দিকে অগ্রসর হওয়া, শিক্ষা ও দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, এবং নীতিনির্ধারণে সমষ্টিগত জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা। এই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই চীন কয়েক দশকে এক অনুন্নত অর্থনীতি থেকে একটি জটিল, প্রযুক্তিনির্ভর ও বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

ইতিহাসের পাতায় আজ: ৩০ অক্টোবর - বিজয়, বিপ্লব আর বেদনার দিন

আজ ৩০ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার। ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় এই দিনটি নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী। রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও মানবসভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রজুড়ে আজকের দিনে ঘটেছে অসংখ্য তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এসেছে নতুন প্রভাতের সূচনা, শেষ হয়েছে কোনো যুগের অধ্যায়। চলুন ফিরে দেখা যাক ইতিহাসের এই দিনে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি, বিশিষ্টজনদের জন্ম-মৃত্যু ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ।

ঘটনাবলি: রাজনীতি, বিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারায় এক ঐতিহাসিক দিন

১৮৬৪ সালের এই দিনে ইউরোপের কূটনৈতিক ইতিহাসে লেখা হয় এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অস্ট্রিয়ার সম্রাট ও প্রুশিয়া এবং ডেনমার্কের রাজাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক ভিয়েনা চুক্তি, যা ইউরোপের শক্তির ভারসাম্য নতুন করে নির্ধারণ করে।

১৮৯১ সালে জাপান ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে, প্রাণ হারান তিন হাজারেরও বেশি মানুষ যা সে সময়ের অন্যতম মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ।

১৯১৮ সালটি ছিল বিশ্ব রাজনীতির মোড় ঘোরানো এক বছর। এদিন হাঙ্গেরিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হয়, একইসঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক আত্মসমর্পণ করে এবং অস্ট্রিয়ায়ও বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে যা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী যুগের পতন ত্বরান্বিত করে।

১৯২০ সালে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে মাইলফলক সৃষ্টি হয় ‘নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

১৯২২ সালের এই দিনে বেনিতো মুসোলিনি ইতালিতে গঠন করেন ফ্যাসিবাদী মন্ত্রিসভা, যা পরবর্তী দুই দশক ইউরোপীয় রাজনীতিতে এক কালো অধ্যায় রচনা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ১৯৪৫ সালের এই দিনে ভারত জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে, যা তার স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির একটি পূর্বসূচনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৫২ সালের ৩০ অক্টোবর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি, যা দক্ষিণ এশীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সমাজ গবেষণায় এখনো এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

এরপর ১৯৫৮ সালে বিখ্যাত পর্বতারোহী স্যার এডমন্ড হিলারি প্রথমবারের মতো দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করে মানবসাহসের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

পরিবেশ ও প্রাণসংরক্ষণ আন্দোলনের ইতিহাসেও এদিনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ১৯৭৩ সালে কেনিয়া হাতি শিকার ও দাঁতের ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, যা আফ্রিকায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মোড় ঘোরানো সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রশংসিত হয়।

১৯৮২ সালে পর্তুগালের আট বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে।

১৯৯১ সালে মাদ্রিদে শুরু হয় ইসরাইলি, আরব ও ফিলিস্তিনিদের শান্তি সম্মেলন, যেখানে মার্কিন ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্টদের উপস্থিতি বিশ্ব শান্তির নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল।

এক বছর পর, ১৯৯২ সালে রোমান ক্যাথলিক চার্চ অবশেষে গ্যালিলিও গ্যালিলির পৃথিবী গোলাকার তত্ত্বকে সত্য বলে স্বীকার করে, যা চার শতাব্দী পুরোনো বৈজ্ঞানিক বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

২০১১ সালের এই দিনে বাংলাদেশে ইতিহাস সৃষ্টি করেন নারায়ণগঞ্জের সেলিনা হায়াত আইভী, দেশের প্রথম নারী মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়ে।

জন্মদিনে স্মরণ: রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ক্রীড়াজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্ররা

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছেন বিশ্ব ইতিহাসে ছাপ রেখে যাওয়া অসংখ্য ব্যক্তিত্ব।

১৭৩৫ সালে জন্ম নেন জন অ্যাডামস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ও স্বাধীনতার অন্যতম স্থপতি।

১৮৫৩ সালে জন্ম নেন প্রমথনাথ মিত্র, যিনি ভারতীয় বিপ্লবী সংগঠন গঠনের পথিকৃৎ ছিলেন।

১৮৮৭ সালে জন্ম নেন বাংলা সাহিত্যজগতে হাস্যরস ও সৃজনশীলতার প্রতীক সুকুমার রায়, যিনি আজও শিশুসাহিত্যের অমর আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

১৯০১ সালে জন্ম নেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম দার্শনিক কণ্ঠ।একই বছরে জন্ম নেন সাহিত্যিক ও কবি খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন।

বিজ্ঞান জগতেও আজকের দিনটি নোবেলজয়ীদের জন্মদিনে পরিপূর্ণ গারহার্ড ডোমাগ, রাগনার গ্রানিট, ড্যানিয়েল নাটান্স, লেল্যান্ড হার্টওয়েল, টেওডর হানসচ প্রমুখ তাঁদের উদ্ভাবনা ও গবেষণায় মানবজীবনের মান উন্নত করেছেন।

১৯৪৬ সালে জন্ম নেন মুক্তিযোদ্ধা ও বীর উত্তম বদিউল আলম, আর ১৯৬০ সালে আলো ছড়ান ফুটবলের কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনা।

আজকের দিনটি স্মরণীয় অনন্যা পাণ্ডে, জুনায়েদ সিদ্দিকী ও অদিতি রাঠোরের জন্মদিন হিসেবেও।

মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা: ইতিহাসের সোনালি অধ্যায় পেরিয়ে যাওয়া মহামানবেরা

১৫০১ সালে প্রয়াত হন উজবেক কবি ও চিন্তানায়ক নাজিমুদ্দিন মির আলিশের নভোই।

১৮৮৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন সমাজ সংস্কারক ও আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী, যিনি হিন্দুধর্মে নবজাগরণের প্রতীক ছিলেন।

১৯১০ সালে প্রয়াত হন অঁরি দ্যুনঁ, যিনি মানবিকতার প্রতীক রেড ক্রসের প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৭৪ সালে চলে যান সংগীতের কিংবদন্তি বেগম আখতার, যিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে এক অনন্য ধারা সৃষ্টি করেছিলেন।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগৎ হারায় ১৯৮৫ সালের এই দিনে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ফজলে লোহানীকে।

অন্যদিকে ২০০৬ সালে প্রয়াত হন খ্যাতনামা মার্কিন নৃবিজ্ঞানী ক্লিফোর্ড গার্টস, যার গবেষণা আজও সামাজিক বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করে চলছে।

৩০ অক্টোবর বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য দিন যে দিনে জন্ম নিয়েছেন বহু প্রতিভা, শেষ হয়েছে কিংবদন্তিদের পথচলা, এবং ঘটেছে এমন সব ঐতিহাসিক ঘটনা যা মানবসভ্যতার গতিপথকে প্রভাবিত করেছে। যুদ্ধ ও শান্তি, বিজ্ঞান ও শিল্প, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মিলনরেখায় এই দিনটি রয়ে গেছে ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় তারিখ হিসেবে।

ইবন খালদুন: রাজনীতি, সমাজ ও ইতিহাসের এক অবিনশ্বর তাত্ত্বিক

মো. অহিদুজ্জামান

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক

ইবন খালদুন (১৩৩২–১৪০৬) মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসচিন্তক হিসেবে স্বীকৃত এবং আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাসলেখা, অর্থনীতি ও জনসংখ্যাতত্ত্বের পূর্বসূরী মনীষীদের একজন বলে গণ্যকরা হয়। তাঁর সবচেয়ে খ্যাতনামা গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমাহ (প্রোলেগোমেনা বা ভূমিকা), যেখানে তিনি মানব সমাজ ও ইতিহাসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রবন্ধে ইবন খালদুনের রাষ্ট্র, শাসন ও নেতৃত্ব সংক্রান্ত ধারণা, সামাজিক সংহতির তত্ত্ব আসাবিয়্যাহ, ন্যায় ও অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সভ্যতার উদয়-পতনের চক্রতত্ত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি তাঁর চিন্তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, জীবনপ্রবাহ, ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর প্রভাবও আলোচিত হবে।

জীবনপ্রেক্ষাপট ও ইতিহাসচিন্তার ভূমিকা

ইবন খালদুন ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে তিউনিসিয়ার অভিজাত আন্দালুসীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐতিহ্যবাহী ইসলামি শিক্ষা লাভ করেন। উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসের বিভিন্ন দরবারে কূটনীতি ও প্রশাসনিক কাজে দুই দশকেরও বেশি সময় তিনি অতিবাহিত করেন, যা তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ করে দেয়। রাজদরবারের কলহ, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার এই যুগে নানা ওঠানামার পর, অবশেষে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে আলজেরিয়ার একটি দূরবর্তী দুর্গে আশ্রয় নেন। সেখানেই ১৩৭৭ সালে মাত্র কয়েক মাসে তিনি রচনা করেন তাঁর অমর গ্রন্থ আল-মুকাদ্দিমাহ, যা মূলত বিশ্বইতিহাসের ভূমিকাস্বরূপ একটি বিশদ সমাজদর্শন ও ইতিহাসতত্ত্বের গ্রন্থ। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ব্যাপক পাণ্ডিত্য অর্জনের পর, ইবন খালদুন ইতিহাস অধ্যয়নে নতুন দৃষ্টিকোণ নিয়ে আসেন: তিনি ইতিহাসকে কেবল ঘটনাপ্রবাহ নয়, বরংসমাজের “উদ্ভব, বিকাশ ও পতনের কারণ ও প্রক্রিয়া” হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের বিশ্লেষণে যুক্তিবোধ ও সমালোচনামূলক চিন্তার প্রয়োগে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে অন্ধভাবে মেনে নিলেও, ইবন খালদুন প্রথমবারের মতো ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পিছনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতিবিদ্যা অন্বেষণের চেষ্টা করেন। তিনি নিজেই এই নতুন জ্ঞানের শাখাটিকে ‘ইলমুল-উমরান’ বা সমাজ-সভ্যতার বিজ্ঞান নামে অভিহিত করেছেন, যা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের প্রারম্ভিক রূপ বলে ধরা হয়। ফলস্বরূপ, আল-মুকাদ্দিমাহ গ্রন্থটি শুধুই ঐতিহাসিক বিবরণ না হয়ে জ্ঞানেরবিভিন্ন শাখার এক সমন্বিত বিশ্লেষণধর্মী রচনা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি এই গ্রন্থটিকে “সময়ের নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা” বলে অভিহিত করেছেন।

রাষ্ট্র, শাসন ও নেতৃত্ব ভাবনা

ইবন খালদুনের মতে মানবসমাজের টিকে থাকা ও উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অপরিহার্য। নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে একটি কেন্দ্রীয় শাসক শক্তির দরকার হয়, কেননা রাষ্ট্র ব্যতিরেকে মানুষ পরস্পরের উপর অত্যাচার (জুলুম) করতে পারে; তবে রাষ্ট্র নিজেই বলপ্রয়োগের দ্বারা কিছু মাত্রায় অত্যাচার সংঘটিত করে থাকে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনিবার্য হলেও, রাষ্ট্রশক্তি যেন নিজেই অত্যাচারী হয়ে না ওঠে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। শাসকের প্রধান দায়িত্ব হলো সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা রোধ করা। ইবন খালদুন রাষ্ট্রকে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে দেখেছেন: জীবিকার তাগিদে ও বিপদ থেকে রক্ষার জন্য মানুষ সমাজবদ্ধ হয় এবং একজন নেতা নির্বাচন করে যার কর্তৃত্বে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিতহয়। একজন দক্ষ শাসককে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার পাশাপাশি জ্ঞানী, দূরদর্শী ও নীতিবান হতে হবে বলে তিনি মনে করেন। শাসনের শুরুতে কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের অন্যতম কর্তা সাধারণত তার অনুসারীদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে ন্যায়সঙ্গত শাসন চালায় এবং প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখে। পরে ক্রমান্বয়ে রাজ্য বিস্তার ও সংহত করার পর্যায়ে শাসক তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে ক্ষমতার অংশীদার করে এবং আগের সমান অধিকারভোগী অনুগামীদের প্রভাব কমিয়ে নিজ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। তবে সময়ের সাথে সাথে একচ্ছত্র ক্ষমতা ও বিলাসিতার মোহে শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী ও স্বার্থান্ধ হয়ে পড়ে। ইবন খালদুন লক্ষ করেন যে শাসকগোষ্ঠীর এই অধঃপতনকালে তারা ন্যায়বিচার থেকে সরে গিয়ে কর ও শোষণ বাড়িয়ে তোলে, প্রশাসনে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা দেখা দেয় এবং জনগণ উৎপাদনে আগ্রহ হারায়। এসবের ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নতুন কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠী কর্তৃক উৎখাত হয়। সুতরাং ইবন খালদুনের রাষ্ট্রচিন্তায় ন্যায়, সংহতি ও দক্ষ নেতৃত্বের গুরুত্ব সর্বাধিক। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের কাজ হলো নিজে যেটুকু অত্যাচার না করে পারাযায় তা পরিহার করে সমস্ত ধরনের অন্যায়-अবিচার দমন করা এবং প্রজাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দিয়ে উৎপাদনমুখী সমাজ গড়ে তোলা।

নেতৃত্বের প্রসঙ্গে ইবন খালদুন বিশেষভাবে সামাজিক সংহতির ভূমিকা লক্ষ্য করেছেন। শক্তিশালী নেতৃত্ব কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয়, বরং গোত্র বা গোষ্ঠীর সমর্থন দ্বারা বলীয়ান হয়। তিনি দেখতে পান, কোনো নেতা যদি তার গোষ্ঠীর পূর্ণ আসাবিয়্যাহ (একাত্মতা) অর্জন করতে পারেন, তবে সেই ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীকে নিয়ে তিনি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা বিদ্যমান শাসন উচ্ছেদে সমর্থ হন। আবার নেতৃত্বের অবক্ষয়ে সেই আসাবিয়্যাহ দুর্বল হয়ে যায় এবং নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে। ইবন খালদুনের দৃষ্টিতে সত্যিকার নেতা তিনিই, যিনি নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংহতি বজায় রেখে ন্যায় ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

সামাজিক সংহতির তত্ত্ব: আসাবিয়্যাহ

ইবন খালদুনের সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে ‘আসাবিয়্যাহ’ (আরবি: عصبية) ধারণাটি, যার অর্থ সামাজিক সংহতি বা দলীয় একাত্মতা। আল-মুকাদ্দিমাহ-তে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে আসাবিয়্যাহ হলো সেই “গোষ্ঠীগত সংহতি”, যা মূলত আত্মীয়তা ও গোত্রীয় বন্ধনের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় এবং যার জোরে একটি গোষ্ঠী সংঘবদ্ধভাবে শক্তি অর্জন করে। সাধারণত বেদুইন বা গোত্রীয় জীবনে আত্মরক্ষার তাগিদে ও পরিবেশগত কঠোরতার কারণে আসাবিয়্যাহ প্রবল হয়, এবং ধর্মীয় আদর্শ এটি আরও তীব্রতর ও ব্যাপক করতে পারে। ইবন খালদুন দেখিয়েছেন, এই সামাজিক সংহতির বলেই কোনো কোনো যাযাবর বা গোত্রীয় গোষ্ঠী অসাধারণ সামরিক শক্তিনিয়ে সংগঠিত সমাজকে জয় করে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। আসাবিয়্যাহ শক্তিশালী থাকাকালীনই একটি নবাগত শাসকগোষ্ঠী উদীয়মান সভ্যতার সূচনা করে। Toynbee সহ বিভিন্ন মনীষী আসাবিয়্যাহকে রাষ্ট্র ওসমাজ গঠনের প্রাথমিক চালিকা শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন।