মতামত

পুরুষের প্রতি পারিবারিক সহিংসতা: এক নীরব বাস্তবতা ও অস্বীকৃত সংকট

-2.jpg)

ড. আনিসুর রহমান খান ও ড. রাসেল হোসাইন

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক

পারিবারিক সহিংসতা বিশ্বব্যাপী একটি স্থায়ী ও বহুমাত্রিক সামাজিক সংকট। এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক জ্বলন্ত উদাহরণ এবং একই সঙ্গে জনস্বাস্থ্য, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ব্যক্তি জীবনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। যদিও নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি গত কয়েক দশকে নীতিনির্ধারণী আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে এবং আন্তর্জাতিক-জাতীয় পরিসরে নানা উদ্যোগ ও আইন বাস্তবায়িত হয়েছে, তবুও পারিবারিক সহিংসতার একটি দিক এখনো প্রায় পুরোপুরি উপেক্ষিত, তা হলো পুরুষের প্রতি সহিংসতা।

পারিবারিক নির্যাতন বলতে সাধারণত বোঝানো হয় ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বা দাম্পত্য সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে শারীরিক, মানসিক, যৌন, আর্থিক বা অন্যান্য ধরনের সহিংস আচরণ। সাধারণভাবে সমাজে এর ধারণা নারীবান্ধব এবং নারীকেন্দ্রিক, ফলে পুরুষও যে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হতে পারে, তা একটি অস্বস্তিকর ও 'অবিশ্বাস্য' ধারণা বলে ধরে নেওয়া হয়। এর ফলে পুরুষ ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা যেমন সমাজে গুরুত্ব পায় না, তেমনি গবেষণা, আইন এবং নীতিনির্ধারণেও তাদের জন্য জায়গা সংকুচিত থেকে যায়।

নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, কোনো নারী পুরুষের বিরুদ্ধে সহিংসতা করলে তা মূলত প্রতিক্রিয়াশীল, আত্মরক্ষা, প্রতিশোধ কিংবা সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের প্রয়োজনে। এই বর্ণনা হয়তো কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে খাটে, তবে এতে পুরুষ ভুক্তভোগীদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অসম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়। বহু পুরুষ সহিংসতার শিকার হলেও তা প্রকাশ করতে ভয় পান, অপমানিত বোধ করেন কিংবা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় চুপ থাকেন। অনেক সমাজেই পুরুষ মানেই শক্তিশালী, এই ছকে পুরুষ যদি নির্যাতিত হয়, তা তার 'পুরুষত্ব' নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ফলে নির্যাতিত পুরুষেরা সহানুভূতি তো দূরে থাক, অধিকাংশ সময় নিজ পরিবার, বন্ধুবান্ধব এমনকি প্রশাসনের কাছ থেকেও অনাস্থা ও অপমানের শিকার হন।

পুরুষ নির্যাতনের বাস্তবতা কোনো বিচ্ছিন্ন বা স্থানীয় সমস্যা নয়। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস অফিস-এর ২০২২–২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, পারিবারিক নির্যাতনের শিকার প্রত্যেক তিনজনের মধ্যে একজন পুরুষ। ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে দেশটিতে পুরুষদের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা ৭.৭ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত ন্যাশনাল ইনটিমেট পার্টনার অ্যান্ড সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স সার্ভে (NISVS)-এর তথ্য অনুসারে, জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে ৪৪.২ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৭.৩ শতাংশ নারী ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর দ্বারা যৌন, শারীরিক, মানসিক নির্যাতনের শিকার হন।

ভারতেও একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ২০০৫–২০০৬ সালে যেখানে প্রতি হাজারে ৭ জন স্বামী স্ত্রীর হাতে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতেন, ২০১৫–২০১৬ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ২৯ জনে। পাশাপাশি দেখা গেছে, ভারতে পারিবারিক সহিংসতার ফলে পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হার উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে।

বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে যে সব গবেষণা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, তার প্রায় শতভাগই নারীকেন্দ্রিক। এর ফলে পুরুষ ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতা এবং সমস্যা উপেক্ষিত থেকে গেছে। পারিবারিক সহিংসতাকে কেবল নারীর সমস্যা হিসেবে দেখা হয় এবং পুরুষকে সহিংসতার ‘উৎস’ হিসাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই মনোভাব সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে একপাক্ষিক ও সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। বর্তমানে দেশে নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রয়েছে বহু ধরনের নারী-কেন্দ্রিক আইন, হেল্পলাইন, ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, নারী উন্নয়ন নীতি এবং আন্তর্জাতিক দাতাদের সহায়তা। অথচ পুরুষের জন্য নেই তেমন কোনো আইনি আশ্রয় বা মনো-সামাজিক সহায়তার ব্যবস্থা।

বাংলাদেশে অনেক পুরুষ এমন অভিযোগ করেছেন যে, তাদের বিরুদ্ধে নারীরা কখনো কখনো মিথ্যা মামলা দিয়ে প্রতিশোধ নেন, যেমন বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ, যৌতুক মামলা, বৈবাহিক ধর্ষণ মামলা কিংবা ভরণপোষণ সংক্রান্ত জটিলতা। এসব মামলা অনেক সময় আইনের অপব্যবহার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ আইনি কাঠামো পুরুষের দিকটি একরকম অদৃশ্য করে রেখেছে।

বাংলাদেশে পুরুষ নির্যাতনের বিষয়ে গবেষণা প্রায় অনুপস্থিত। এর পেছনে রয়েছে সামাজিক অস্বীকৃতি, গবেষণা তহবিলের অভাব এবং একধরনের একচোখা নারীবাদী চাপ। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বেও এই বিষয়টি প্রথমদিকে দমন করা হয়েছে। আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী সুজান স্টেইনমেটজ যখন ১৯৭০-এর দশকে "ব্যাটার্ড হাজব্যান্ড সিনড্রোম" নিয়ে গবেষণা প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে নারীবিদ্বেষী বলে তীব্র সমালোচনা, এমনকি প্রাণনাশের হুমকিও সহ্য করতে হয়। তাঁর গবেষণায় বলা হয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীর সহিংসতা স্বামীর নির্যাতনের চেয়েও তীব্র হতে পারে, এবং পুরুষরা তা লজ্জা বা ভয় থেকে গোপন রাখেন।

বাংলাদেশসহ বহু দেশেই পুরুষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। অধিকাংশ আইন নারী ভুক্তভোগীদের জন্য তৈরি এবং পুরুষরা এসব আইনের আওতায় আসেন না বা সুরক্ষা পান না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারব্যবস্থাও পুরুষ ভুক্তভোগীদের প্রতি প্রয়োজনীয় সহানুভূতি প্রদর্শন করে না। বরং পুলিশে গেলে অনেক সময় পুরুষদের কটাক্ষ, হাসি-ঠাট্টা এমনকি অবিশ্বাসের মুখে পড়তে হয়। ফলে পুরুষেরা সহিংসতা সত্ত্বেও চুপ করে থাকেন। সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে এবং পুরুষতান্ত্রিক গোঁড়ামির কারণে তাঁরা অভিযোগ করতে লজ্জা পান।

এই চুপ করে থাকার কষ্ট অনেক সময় একমাত্রিক চাপ হিসেবে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাংলাদেশে পুরুষের আত্মহত্যার হার নারীর তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। এই প্রবণতা শুধু মানসিক স্বাস্থ্য নয়, পারিবারিক সহিংসতার ছায়াকেও সামনে আনে।

ভারতের প্রখ্যাত পুরুষ অধিকারকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেন, "যখন নারীরা একে অপরকে সমর্থন করে, তখন বলা হয় 'ক্ষমতায়ন' কিন্তু পুরুষেরা একে অপরকে সমর্থন করলেই সেটা হয়ে যায় 'নারীবিদ্বেষ'।" এই বক্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য নিরসনের লড়াইটি আসলে দুই লিঙ্গের মানুষের সম্মিলিত মানবিকতার জন্য হওয়া উচিত, কোনো একপক্ষের বিরুদ্ধে নয়।

পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টিকে অবহেলা করলে তা ধীরে ধীরে এক গভীর সামাজিক সংকটে রূপ নিতে পারে। সমাজকে বুঝতে হবে, শুধু নারীরাই নির্যাতনের শিকার হন না, পুরুষরাও হয়। তাই প্রয়োজন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন গবেষণা, এবং পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট সহায়তা কাঠামো গড়ে তোলা। পুরুষদের নিজেদেরও সাহস করে এগিয়ে আসতে হবে, পৌরুষের ধোঁয়াশা ভেঙে সহিংসতা সম্পর্কে মুখ খুলতে হবে। এ বিষয়ে গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নীতিনির্ধারকদের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

একটি ন্যায্য, মানবিক ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের জন্য পারিবারিক সহিংসতার শিকার সকল পক্ষ, নারী, পুরুষ, শিশু কিংবা প্রবীণ, সবার কথা সমান গুরুত্বে শুনতে হবে। অন্যথায়, সমাজ যেমন একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকবে, তেমনি নীরবে হারিয়ে যাবে অসংখ্য পুরুষের কান্না, যাদের বেদনা কেউ শোনে না।

- ড. আনিসুর রহমান খান, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং প্রফেসর এক্সট্রাঅর্ডিনারিয়াস, ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেস, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আফ্রিকা

-ড. রাসেল হোসাইন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

ব্যক্তিগত দায় বনাম প্রাতিষ্ঠানিক দায়: দায়মুক্তির এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি

আসিফ বিন আলী

শিক্ষক ও স্বাধীন সাংবাদিক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের ঘটনা কাগজে পড়লে প্রথমে মনে হয় এটা যেন কোনো যুদ্ধের খবর। এক তরুণকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে হাত–পা প্রায় কেটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এটা যুদ্ধ না, আমাদের এক সাধারণ গ্রাম। আর হামলাকারীও কোনো অজানা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী নয়, অভিযোগ আছে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের স্থানীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে।

সুফিয়ানের অপরাধ কী? পরিবারের অভিযোগ, এক স্বজন কিশোরীকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করেছিল সে। অর্থাৎ সে আসলে এক ধরনের সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কথা শোনার বদলে কিছু লোক তাকে খুঁটিতে বেঁধে এমনভাবে কুপিয়েছে যে তার দুই হাত ও এক পা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই ঘটনা শুধু একটি বর্বর হামলার খবর না, এটা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও আয়না।

ঘটনার পর আমরা দেখি পরিচিত চিত্র। শিবগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির সাদিকুল ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে বলে দেন, “কে বা কারা রাতের আঁধারে এ ঘটনা ঘটিয়ে জামায়াতের ওপর দোষ চাপাচ্ছে… জামায়াতের জড়িত থাকার প্রশ্নই আসে না।” স্থানীয় যে দুই জনের নাম উঠেছে, শাহ আলম ও আবদুর রাজ্জাক, তাদের তিনি দলের কর্মী হিসেবে মানেন, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন। অর্থাৎ লোকগুলো জামায়াতের, কিন্তু কাজটি নাকি জামায়াতের না।

আমরা এই একই নাটক অন্য জায়গাতেও দেখেছি। উদীচী, ছায়ানট, প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদমাধ্যমে হামলার আগে–পরে অনেক ছাত্রনেতা, বিশেষ করে ডাকসু, রাকসু, জাকসু আর শিবিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু নেতা প্রকাশ্যে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছে। ফেসবুক লাইভে, মাইক হাতে মিছিলে তারা নাম–ধাম বলে বলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়েছে, “ঘেরাও করতে হবে”, “শাস্তি দিতে হবে” ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছে। কিন্তু হামলার পর যখন সমালোচনা শুরু হয়, মামলা হয়, আন্তর্জাতিক মহলেও খবর যায়, তখন হঠাৎ সব পাল্টে যায়। তখন শিবিরের প্রেস রিলিজ আসে, যেখানে বলা হয়, যারা উসকানিমূলক কথা বলেছে তারা নাকি “ব্যক্তিগতভাবে” বলেছে, দলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ছাত্রনেতারা তখন বলেন, “আমার বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে”, “আমি শুধু প্রতিবাদের কথা বলেছি”, “হামলার কথা বলিনি” ইত্যাদি।শিবগঞ্জের ঘটনার পরও আমরা একই কৌশল দেখি। লোকগুলো জামায়াতের সভা–সমাবেশে যায়, ব্যানারে থাকে, দলের নেতা–কর্মী হিসেবে পরিচিত; কিন্তু হামলার প্রশ্ন এলে সঙ্গে সঙ্গে দল বলে, “এরা কোনো দুষ্টচক্রের টার্গেট”, “নির্বাচনের আগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জামায়াতকে ফাঁসানো হচ্ছে।” এই জায়গাটাই আসল সমস্যা। জামায়াত ও শিবির একদিকে সংগঠিতভাবে রাজনীতি করবে, ধর্মের নামে জনমত তৈরি করবে, কর্মীদের নানা পদে বসাবে, আবার সহিংসতা বা সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠলেই সব দায় একেকটা ব্যক্তির কাঁধে তুলে দেবে। দল সুবিধা নেবে, কিন্তু দায়িত্ব নেবে না।এই “ব্যক্তিগত দায়–দল দায়ী নয়” যুক্তি আসলে রাজনৈতিক পালানোর পথ। একটা সংগঠন যদি দাবি করে তার কর্মীরা খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ, আদর্শবান, কোরআন–হাদিসভিত্তিক জীবন চালায়, তাহলে সেই সংগঠনকেই প্রথমে আত্মসমালোচনা করতে হয় যে কেন তার কর্মীরা এমন ভয়াবহ সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ছে। যদি সত্যি দলের ভূমিকা না থাকে, তাহলে দলই আগে এগিয়ে এসে তদন্ত দাবি করবে, ভুক্তভোগীর পাশে দাঁড়াবে, নিজেদের কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। বাস্তবে আমরা দেখি উল্টো ছবি: ভুক্তভোগীর বদলে অভিযুক্ত কর্মীদের সাফাই গাওয়া হয়, ঘটনার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বানানো হয়, আর সবকিছুর জন্য “অজ্ঞাত” তৃতীয় পক্ষকে দায়ী করা হয়।

এর মাধ্যমে কয়েকটা কাজ একসঙ্গে হয়। প্রথমত, কর্মীরা বুঝে যায় যে দল তাদের আড়াল করবে, ফলে সহিংসতা চালাতে তাদের ভয়ের মাত্রা কমে যায়। দ্বিতীয়ত, দলের একটা “পরিষ্কার” ইমেজ তৈরির চেষ্টা চলে, যেন তারা মূলত শান্তিপ্রিয় রাজনৈতিক দল, কিছু “উৎসাহী” ব্যক্তি মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে ফেলে, দলের তাতে কিছু করার নেই। তৃতীয়ত, আইন ও বিচারব্যবস্থাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়, যাতে মামলা গায়ে লাগে না, রাজনৈতিক চাপও কম থাকে। এর ফল কী দাঁড়ায়? ভুক্তভোগী পরিবারের কাছে ন্যায়বিচার দূরের স্বপ্ন হয়ে যায়। সুফিয়ানের মতো মানুষ সারাজীবন বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে, আর যারা তাকে খুঁটিতে বেঁধে হাত–পা কেটেছে, তারা হয় “অজ্ঞাত লোক”, না হয় “ব্যক্তিগতভাবে ভুল করে ফেলা” কিছু মানুষ। সংগঠন থাকে নিরাপদে, আবার পরদিন একই ব্যানার নিয়ে রাস্তায় নামতে পারে।

জামায়াত–শিবিরের রাজনীতি অনেক দিন ধরে এই দুই মুখে চলে আসছে। এক মুখে তারা নিজেদের “গণতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয়, ইসলামী” দল হিসেবে পরিচয় দেয়, ভোট চায়, মানবাধিকার আর ন্যায়বিচারের কথা বলে। আরেক মুখে মাঠের কর্মীদের মাধ্যমে তারা টার্গেট নির্ধারণ করে, কাদের “শাস্তি” দিতে হবে, কারা “ইসলামের শত্রু”, কারা “দেশদ্রোহী” – এসব ন্যারেটিভ ছড়ায়। পরে সেই ন্যারেটিভ বাস্তব হামলায় পরিণত হলে তারা বলে, “আমরা তো কাউকে কুপাতে বলিনি, আমরা শুধু কথা বলেছি।” এই দ্বিচারিতা দীর্ঘমেয়াদে শুধু প্রতিপক্ষের জন্য না, দেশের সব নাগরিকের জন্যই বিপজ্জনক। কারণ এতে একটি বার্তা স্পষ্ট হয়: সংগঠিত শক্তি সহিংসতার ভাষা ব্যবহার করতে পারে, কর্মীরা সেই ভাষাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে, আর কোনো প্রতিষ্ঠানই তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে পারবে না। তখন রাজনীতি আর মতের লড়াই থাকে না; রাজনীতি হয়ে যায় ভয় দেখানোর খেলা।

আমার মনে হয়, সময় এসেছে এই খেলাটা স্পষ্ট করে ডেকে নাম ধরেই চেনার। যদি কোনো দলের কর্মীরা বারবার সহিংসতায় জড়ায়, যদি সেই দলের নেতারা নিয়মিতভাবে উস্কানিমূলক ভাষা ব্যবহার করেন, আর পরে প্রেস রিলিজ দিয়ে সব দায় “ব্যক্তিগত” বলে উড়িয়ে দেন, তাহলে সেখানে শুধু ব্যক্তিগত অপরাধের কথা বলে লাভ নেই। সেখানে সংগঠনগত দায়ের কথাও উঠবে, উঠতেই হবে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে না। জামায়াত–শিবির বা অন্য যে কোনো দলের ক্ষেত্রেই কথা একই: সংগঠন যদি সুবিধা নিতে পারে, তবে সংগঠনকেও দায়িত্ব নিতে হবে। আর রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব আছে এই দায় এড়িয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি ভেঙে দেওয়া, যাতে আর কোনো সুফিয়ানকে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে হাত–পা কেটে ফেলা না যায়, এবং কোনো সংগঠন তা “ব্যক্তিগত ভুল” ও "রাতের আঁধারের ঘটনা" বলে পাশ কাটিয়ে যেতে না পারে।

নারী-সঙ্গীর হাতে পুরুষের যৌনাঙ্গ ছিন্নকরণ: বাংলাদেশে অবহেলিত এক সহিংসতার সংকট

.jpg)

ড. রাসেল হোসাইন ও ড. আনিসুর রহমান খান

শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে নারী-সঙ্গীর হাতে পুরুষের যৌনাঙ্গ ছিন্নকরণের ঘটনা একটি গভীর উদ্বেগজনক সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। ঘটনাগুলো সাধারণত পারিবারিক পরিসরে সংঘটিত হলেও এর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অভিঘাত দীর্ঘস্থায়ী এবং ধ্বংসাত্মক। সাম্প্রতিক সময়ে জার্নাল অফ সাইকোসেক্সুয়াল হেলথ-এ প্রকাশিত একটি গবেষণা, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়ে প্রথম প্রামাণ্য উদ্যোগ, আন্তঃব্যক্তিক সহিংসতার একটি চরম ও নজরদারিহীন রূপকে সামনে এনেছে।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা যায়, ২০১৮ থেকে ২০২৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে দেশে পুরুষের যৌনাঙ্গ বিচ্ছেদের ৪৩টি ঘটনা ঘটেছে এবং সব ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত ছিলেন নারী। সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রায় ৭০ শতাংশ ঘটনায় ভুক্তভোগীর ওপর সহিংসতা চালিয়েছেন তাঁদের স্ত্রী। বাকি ঘটনাগুলোতে অপরাধী ছিলেন নিকটাত্মীয়, বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে থাকা সঙ্গী যেমন বান্ধবী, অথবা সাবেক স্ত্রী। এই সহিংসতার প্রধান কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে পরকীয়া, বিশ্বাসঘাতকতা অথবা একাধিক বিয়ে সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, যা মোট ঘটনার ৬৭.৪ শতাংশ। পাশাপাশি পারিবারিক ঝগড়া, প্রত্যাখ্যান, প্রতিশোধ বা আত্মরক্ষার দাবি থেকেও এমন সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরুষ সঙ্গীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের চেষ্টার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে এ ধরনের আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা দাম্পত্য সম্পর্কের ভেতরে চলমান তীব্র উত্তেজনা ও ভাঙনের ইঙ্গিত বহন করে।

ভুক্তভোগীদের সামাজিক প্রোফাইলও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকাংশ ভুক্তভোগীর বয়স ছিল ১৮ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে। তাঁদের প্রায় ৭৪.৪ শতাংশ বিবাহিত এবং বেশিরভাগই নিম্ন আর্থসামাজিক পটভূমি থেকে আসা শ্রমিক, পোশাকশ্রমিক বা অনানুষ্ঠানিক খাতের উপার্জনকারী। আইনের দৃষ্টিতে গুরুতর আঘাত হিসেবে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও ৫৮ শতাংশ ঘটনায় কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর পেছনে সামাজিক কলঙ্কের ভয়, পারিবারিক চাপ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যেহেতু বৈবাহিক সঙ্গী এই বাস্তবতা বড় ভূমিকা রেখেছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, ৬৩.৬ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে গ্রামীণ বা আধা-শহুরে এলাকায়, যেখানে আইনি সহায়তা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা অত্যন্ত সীমিত। প্রায় ২৩ শতাংশ ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, যার ফলে ভুক্তভোগীদের আজীবন শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি বহন করতে হয়েছে। অন্তত দুটি ঘটনায় মৃত্যুর তথ্যও পাওয়া গেছে।

এই গবেষণার ফলাফল একটি প্রায় অদৃশ্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ধরনকে উন্মোচিত করে, যা অবিলম্বে আইনি, সামাজিক ও জনস্বাস্থ্যগত মনোযোগ দাবি করে। সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমরা মনে করি, এই সহিংসতা বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামো ও লিঙ্গগত সম্পর্কের গভীর কাঠামোগত সংকটের প্রতিফলন। অর্থনৈতিক চাপ, অপূর্ণ বৈবাহিক প্রত্যাশা, বহুবিবাহ-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক যোগাযোগের ঘাটতি দাম্পত্য উত্তেজনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সামনে আসে, সহিংসতার আলোচনায় পুরুষ কোথায়।

বাংলাদেশে নারী-সঙ্গীর হাতে পুরুষের যৌনাঙ্গ ছিন্নকরণের কথা শুনলে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করেন, কেউ কেউ বিশ্বাস করতেও চান না। পরিসংখ্যানের বিচারে ঘটনাগুলো সংখ্যায় কম মনে হতে পারে, কিন্তু এর সামাজিক বার্তা ভয়াবহ। দাম্পত্য সম্পর্কে অবিশ্বাস, ক্ষোভ ও টানাপোড়েন মিলিয়ে এক নীরব সংকট তৈরি হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পুরুষ ভুক্তভোগীরা লজ্জা ও সামাজিক প্রত্যাশার চাপে মুখ খুলতে পারেন না। আমাদের সমাজে পুরুষ মানেই শক্ত, ব্যথা বা লজ্জা নেই, এই ধারণা তাঁদের নীরব করে রাখে। এর ফল হিসেবে গুরুতর অপরাধও আইনের আওতার বাইরে থেকে যায়। এই নীরবতার মূল্য দিতে হয় পরিবারকে, সন্তানকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।

এই বাস্তবতায় বাংলাদেশকে জেন্ডার-নিউট্রাল গার্হস্থ্য সহিংসতা আইন, দাম্পত্য কাউন্সেলিং এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণকে জাতীয় অগ্রাধিকারে আনতে হবে। দাম্পত্য সহিংসতা নারী বা পুরুষ কাউকেই ছাড়ে না। তাই সমস্যাটি স্বীকার করাই সমাধানের প্রথম ধাপ। সহিংসতা লুকিয়ে নয়, বরং তা স্বীকার করে, বোঝে এবং প্রতিরোধ করেই সমাজকে মানবিক করা সম্ভব।

আমাদের দৃষ্টিতে, এই ধরনের সহিংসতা মোকাবেলায় বহুস্তরের সরকারি প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য। প্রথমত, আইনি ও বিচার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। যৌনাঙ্গের ক্ষতির প্রতিটি ঘটনায় বাধ্যতামূলক তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে এবং পুরুষ ও নারী উভয়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত ঘনিষ্ঠ-সঙ্গী সহিংসতার মামলার জন্য দ্রুত ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানাতে হবে যে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ পারিবারিক সহিংসতা আইন সকল নাগরিককে সুরক্ষা দেয়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা জোরদার করা জরুরি। জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে বৈবাহিক সহিংসতার শিকার পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সংকটকালীন পরামর্শ বিভাগ চালু করতে হবে। কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের উচ্চঝুঁকিপূর্ণ দাম্পত্য দ্বন্দ্ব শনাক্ত করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে পারিবারিক ও বিবাহ পরামর্শ সেবা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তৃতীয়ত, সামাজিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রটি শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এনজিও ও স্থানীয় সরকার যৌথভাবে বিয়ের আগে ও পরে যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের কর্মসূচি চালু করতে পারে। এসব কর্মসূচির মধ্যে সহিংসতার শিকার পুরুষদের প্রতি সামাজিক কলঙ্ক মোকাবেলার প্রচারণা এবং বহুবিবাহ-সম্পর্কিত দ্বন্দ্ব প্রতিরোধে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য উপযুক্ত আইনি পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

চতুর্থত, দায়িত্বশীল গণমাধ্যম কভারেজ নিশ্চিত করা জরুরি। যৌনাঙ্গে আঘাত সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য নৈতিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে ভুক্তভোগীদের লজ্জা ও মানসিক ক্ষতি কমে। প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা ও চাঞ্চল্যকর উপস্থাপন পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অতিরঞ্জিত প্রতিবেদন অনেক সময় ভুক্তভোগীদের মামলা চালাতে নিরুৎসাহিত করে।

সবশেষে, লিঙ্গ শিক্ষা ও দ্বন্দ্ব সমাধান বিষয়ে জোর দিতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা, সম্মতি শিক্ষা এবং সুস্থ সম্পর্ক গঠনের পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি।

লক্ষণীয় যে, পুরুষদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, বিশেষ করে প্রজনন অঙ্গকে লক্ষ্য করে সংঘটিত সহিংসতা, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রত্যাশার কারণে প্রায় আলোচনার বাইরে থাকে। এখানে প্রতিযোগিতামূলক অভিযোগ নয়, বরং সকল ধরনের আন্তঃব্যক্তিক সহিংসতাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়াই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নারীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা মোকাবেলায় সামাজিক ও আইনগত পদক্ষেপ নিচ্ছে, কিন্তু পুরুষের প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রটি প্রায় উপেক্ষিত। এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে পুরুষ ভুক্তভোগীরা নীরবে কষ্ট ভোগ করতে থাকবে এবং ঘনিষ্ঠ-সঙ্গী সহিংসতার গভীর কারণগুলো যেমন লিঙ্গ বৈষম্য, দুর্বল আইনি সহায়তা এবং তীব্র বৈবাহিক চাপ অমীমাংসিতই থেকে যাবে।

লেখক-

ড. রাসেল হোসাইন, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ড. আনিসুর রহমান খান, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জুলাই আন্দোলনে ভাইরাল হওয়া এক শ্রমজীবীর আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন: সুযোগের দরজা নাকি নতুন শঙ্কা?

মো:রাকিবুল ইসলাম

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই আন্দোলনের সময় ভাইরাল হওয়া এক রিকশাচালককে আগামী জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার ঘটনাটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, শ্রেণি-বাস্তবতা এবং রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কাঠামো নিয়ে এক নতুন আলোচনার সূত্রপাত করেছে। প্রথম দৃষ্টিতে এটি গণতান্ত্রিক অন্তর্ভুক্তির এক চমৎকার উদাহরণ বলে মনে হতে পারে, যেখানে একজন প্রান্তিক মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আরও গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায়, এই প্রতীকী অন্তর্ভুক্তি কেবল সুযোগ নয়, বরং নতুন ধরনের সামাজিক ও নৈতিক শঙ্কাও তৈরি করে।

বাংলাদেশের রাজনীতি ঐতিহাসিকভাবে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত এলিট শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে ছিল। শ্রমজীবী মানুষ বা নিম্ন আয়ের শ্রেণি সাধারণত রাজনীতির ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, নেতৃত্বের জায়গায় তারা প্রায় অনুপস্থিত। এই প্রেক্ষাপটে একজন রিকশাচালকের মনোনয়ন নিঃসন্দেহে প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাইরে এক নতুন বার্তা বহন করে। এটি দেখায় যে, গণতন্ত্রের ক্ষেত্রটি এখন কেবল অর্থবান ও প্রভাবশালীদের জন্য নয়, বরং সাধারণ মানুষের প্রতিও কিছুটা উন্মুক্ত হচ্ছে।

তবে, বাস্তবতা আরও জটিল। একজন শ্রমজীবী মানুষ, যার দৈনন্দিন জীবন নির্ভর করে অল্প আয়ের ওপর, হঠাৎ করে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে চলে গেলে তার জীবনে যে চাপ তৈরি হয় তা কল্পনা করা কঠিন নয়। রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সামাজিক প্রত্যাশা এবং অর্থনৈতিক টানাপোড়েন মিলিয়ে সে এমন এক অচেনা বাস্তবতায় পড়ে যায়, যেখানে তার পুরনো জীবনের স্থিতি ভেঙে যায়। ফলে, যে মানুষটি সমাজের প্রতিনিধি হওয়ার কথা ছিল, সে হয়ে যায় রাজনৈতিক প্রতীক বা প্রচারণার উপকরণ।

এই প্রতীকীকরণ প্রক্রিয়াই আসলে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। প্রান্তিক মানুষের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতায়ন ও সামাজিক উন্নয়নের পথ তৈরি করে। কিন্তু যখন তাদের কেবল ভোট বা প্রচারের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন এটি হয়ে দাঁড়ায় একধরনের প্রতারণা। এই প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক মানুষ রাজনীতিতে প্রবেশ করলেও প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার হাতে থাকে না। আর্থিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক চাপ, এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝুঁকি তার জীবনে নতুন অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে, গণতন্ত্রের মূল দর্শনই হলো অংশগ্রহণের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা। তাই একজন দরিদ্র মানুষ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারছে, এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক অগ্রগতি। কিন্তু এই সুযোগ তখনই বাস্তব ক্ষমতায় রূপ নেবে, যখন তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, নিরাপত্তা এবং সাংগঠনিক সহায়তা প্রদান করা হবে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি সত্যিই প্রান্তিক শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তবে তাদের কেবল মনোনয়ন নয়, বরং ক্ষমতায়নের পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

এই ঘটনাটি আমাদের সামনে আরও বড় প্রশ্ন তোলে: বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা কি সত্যিই গণতান্ত্রিক হচ্ছে, নাকি কেবল তার প্রতিচ্ছবি তৈরি করা হচ্ছে? একজন শ্রমজীবীর মনোনয়ন গণতন্ত্রের মুখে মানবিক রঙ যোগ করলেও, যদি তার বাস্তব ক্ষমতা, সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত না হয়, তবে এটি কেবল রাজনৈতিক প্রতারণার আরেক রূপ।

একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দরিদ্র মানুষ শুধু ভোটার নয়, নীতিনির্ধারকও হয়। কিন্তু সেই বাস্তবতা তৈরি করতে হলে দরকার রাজনৈতিক সংস্কৃতির মৌলিক পরিবর্তন, যেখানে আর্থিক সক্ষমতা নয়, যোগ্যতা ও সামাজিক অভিজ্ঞতা হবে নেতৃত্বের মানদণ্ড।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণ নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে, যদি তা প্রকৃত সহায়তা ও নৈতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। অন্যথায় এই অন্তর্ভুক্তি হয়ে উঠবে সাময়িক উচ্ছ্বাসের প্রতীক, যার অন্তর্গত বাস্তবতা আরও নির্মম।

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কি সত্যিকারের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র চাই, নাকি কেবল তার প্রতীকী উপস্থাপনেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই?

কাদিয়ানী ইস্যু ও পাকিস্তানি সংযোগ: বাংলাদেশের ধর্মীয় রাজনীতিতে বিপজ্জনক অস্থিরতার ইঙ্গিত

আসিফ বিন আলী

শিক্ষক ও স্বাধীন সাংবাদিক

বাংলাদেশে আহমদিয়া কমিউনিটি সংখ্যায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আনুমানিক এক লাখ সদস্যের এই গোষ্ঠী দেশব্যাপী সামাজিক পরিসরে এতটাই অদৃশ্য যে অধিকাংশ সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত নেটওয়ার্কে তাদের কাউকে পাওয়া যায় না। ফলে যে সমাজে তাদের অস্তিত্বই প্রায় অদৃশ্য, সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন শুরু হওয়া স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের জন্ম দেয়। কেন এই ইস্যুটি স্থানীয় বাস্তবতা ছাড়াই এমনভাবে সামনে আনা হলো এবং কারা এর পিছনে সংগঠিতভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৫ নভেম্বর যে আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়ত মহাসম্মেলন হতে যাচ্ছে, তা আয়োজন করছে সম্মিলিত খতমে নবুওয়ত পরিষদ নামে একটি সংগঠন। কওমি ধারার আলেমদের একটি অংশ, হেফাজতপন্থী গোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিকভাবে উগ্রপন্থি মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত কিছু ব্যক্তিরা এই আয়োজনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। তারা অনলাইন এবং অফলাইনে ব্যাপকভাবে প্রচার চালাচ্ছে এবং দাবি তুলছে যে বাংলাদেশে কাদিয়ানি বা আহমদিয়া সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংস্কৃতি, সামাজিক সহাবস্থান এবং ঐতিহ্যের আলোকে এই দাবির কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বরং এটি একটি সংগঠিত রাজনৈতিক পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়।

এরই মধ্যে ১২ নভেম্বর ঢাকার একটি হোটেলে ইন্তিফাদা বাংলাদেশ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকের ভিডিও ও ছবি সমাজমাধ্যমে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বৈঠকের আয়োজক ও বক্তাদের মধ্যে কয়েকজন পরিচিত আল কায়েদা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, যাদের কাউকে দেখা গেছে ৫ আগস্টের পর থানায় অবরোধ, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি এবং প্রথম আলো অফিস ঘেরাওয়ের মতো ঘটনাগুলোতেও। এছাড়া আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের নেতা জসীমউদ্দিন রহমানীর সঙ্গেও এই গোষ্ঠীর যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে। এই উপস্থাপনাগুলো দেখায় যে দেশের অভ্যন্তরে একটি চরমপন্থি নেটওয়ার্ক পুনরায় সংগঠিত হচ্ছে এবং তারা কাদিয়ানী ইস্যুকে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে।

এই সম্মেলনে অংশ নিতে পাকিস্তান, ভারত এবং নেপাল থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উলামা বাংলাদেশে এসেছেন। সবচেয়ে আলোচিত নাম হলো পাকিস্তানের জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সংগঠনের সভাপতি ও সংসদ সদস্য মাওলানা ফজলুর রহমান, যিনি পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন মহাসচিব মাওলানা আবদুল গফুর হায়দারি, মাওলানা আসাদ মাহমুদ এবং আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা। এছাড়াও রয়েছেন রাওয়ালপিন্ডি, করাচি ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন মাদ্রাসার উচ্চপদস্থ শিক্ষক ও বক্তারা। এই ব্যক্তিদের অনেকের বিরুদ্ধেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও মার্কিন ডিপ স্টেটের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ইমরান খানের পতনের সময়ও ধর্মীয় আবেগকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে উঠেছিল। বিশেষ করে পাঞ্জাবের বক্তা মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অব্যাহত বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের জন্য কুখ্যাত।

প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তরণের এমন সংবেদনশীল মুহূর্তে এইসব বিতর্কিত ব্যক্তিরা কেন একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচারণায় অংশ নিতে এসেছেন। তাদের এই আগমন মোটেই নিরীহ বা সাধারণ কোনো ধর্মীয় সফর নয়। বরং এটি ইঙ্গিত দেয় যে দেশে অস্থিরতা তৈরিতে ধর্মীয় পরিচয়কে ব্যবহার করা হতে পারে এবং এর পেছনে আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক স্বার্থ সক্রিয় থাকতে পারে।

পাকিস্তানের ইতিহাস এই বিষয়ে এক ভয়াবহ শিক্ষা দেয়। দেশটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আহমদিয়া ইস্যু সেখানে বারবার রাজনৈতিক সংকট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৫৩ সালের লাহোর দাঙ্গা ছিল আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম বড় আকারের সহিংসতা, যা Munir Commission Report-এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে এটি কোনো স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ছিল না, বরং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোর প্ররোচনায় সংঘটিত হয়। এরপর ১৯৭৪ সালে আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করা এবং ১৯৮৪ সালে Ordinance XX জারি করা হয়। প্রতিটি ঘটনা ছিল সামরিক বা আধা-সামরিক শক্তিগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কৌশল।

মুফতি মাহমুদ, যিনি মাওলানা ফজলুর রহমানের পিতা, ভুট্টো সরকারের বিরুদ্ধে কাদিয়ানী ইস্যুকে ব্যবহার করেছিলেন এবং পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিলেন। আজ তাঁর পুত্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সময়ে একই ধরনের ইস্যু নিয়ে ঢাকা সফর করছেন। এটি নিছক ধর্মীয় সফর নয়, বরং পাকিস্তানের অতীত অভিজ্ঞতার ভৌতিক পুনরাবৃত্তি।

বাংলাদেশেও এ কৌশল নতুন নয়। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর যখন গণতান্ত্রিক পথচলা শুরু হয় এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়, তখনই ১৯৯১ সালে আহমদিয়া বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হয়। খুলনা, রাজশাহীসহ নানা স্থানে হামলা এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে নবীন সরকার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চাপের মুখে পড়ে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এইবারও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থার কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে সরকার শুরুতে এই সম্মেলনকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। তাদের মনোযোগ এখন নির্বাচন নিয়ে বেশি, এবং হয়তো সমাবেশের ভূরাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন না। কিন্তু এখন যেহেতু বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে, সরকারের দায়িত্ব হলো বিদেশি উগ্র মতাদর্শধারী ব্যক্তিদের যেকোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা। এমন আন্দোলন ও বিদেশি উলামাদের রাজনৈতিক ভূমিকা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য গভীর নিরাপত্তা সংকট তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশ একটি বহুধর্মীয়, সহনশীল এবং মানবিক সমাজ। এখানে ধর্মীয় সহাবস্থান ঐতিহাসিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। অথচ এখন সেই পরিবেশে বিদেশি প্রভাব ও উগ্র মতাদর্শ প্রবেশ করে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইছে। কাদিয়ানী ইস্যু বাংলাদেশের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আলোচ্য বিষয় নয়। এটি মূলত আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার একটি কৃত্রিম কৌশল। বাংলাদেশের উচিত এখনই সচেতন হওয়া, কারণ ধর্মকে রাজনীতির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের পরিণাম কখনোই শুভ হয় না। পাকিস্তানের ইতিহাসই এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। বাংলাদেশ সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে পারে না এবং করা উচিতও নয়। এখন রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের উচিত সম্মিলিতভাবে এই ধরনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থান নেওয়া।

ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়তে হলে রাষ্ট্রকে অবশ্যই তার সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা পুনরুদ্ধার করতে হবে

মো: রাকিবুল ইসলাম

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রের ধারণাটি একসময় কেবল প্রশাসনিক ক্ষমতা, আইনের শাসন এবং নিরাপত্তা প্রদানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রের ভূমিকা এখন বহুমাত্রিক এবং জটিল। রাষ্ট্র কেবল শাসনের প্রতীক নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক সত্তা, যার মূল উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ, মর্যাদা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। অথচ আজ আমরা এমন এক সময় পার করছি, যখন রাষ্ট্রের এই নৈতিক দায়বদ্ধতা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ক্রমশ বাজারের যুক্তি ও পুঁজির অগ্রাধিকারের সঙ্গে অদ্ভুত এক সমঝোতায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে রাষ্ট্রের পরিমণ্ডল নাটকীয়ভাবে পাল্টে গেছে। এখন রাষ্ট্রের সফলতা মাপা হয় জিডিপি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, অবকাঠামোগত প্রকল্প বা বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ দিয়ে। কিন্তু এই তথাকথিত উন্নয়ন সূচকগুলো প্রায়ই মানবিক উন্নয়ন বা সামাজিক ন্যায়বিচারের বাস্তব প্রতিফলন ঘটায় না। যখন একজন নাগরিক মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা বা নিরাপদ জীবনযাপনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তখন রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুক্তিতে রাষ্ট্র এখন প্রায়শই কর্পোরেট স্বার্থে বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ নাগরিকের চাহিদায় তুলনামূলকভাবে উদাসীন। এর ফলেই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়-বৈষম্য বেড়েছে, সামাজিক শ্রেণি বিভাজন গভীর হয়েছে, শ্রমজীবী মানুষ তাদের পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পায় না, কৃষক উৎপাদনের দাম না পেয়ে ঋণের জালে জড়ায়, শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় সেবার বাইরে থেকে যায়।

এই বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি নৈতিক বৈষম্যেরও প্রতিফলন। রাষ্ট্র যখন বাজারের যুক্তিকে মানবিক দায়বদ্ধতার ঊর্ধ্বে স্থান দেয়, তখন নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো এক ধরনের নৈতিক সংকটে পড়ে যায়, যেখানে উন্নয়নের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় কেবল ধনীদের আরও ধনী হয়ে ওঠা এবং দরিদ্রদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

রাষ্ট্রকে কেবল প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে দেখা হলে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। রাষ্ট্র হলো এমন এক প্রতিষ্ঠান যার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা উচিত মানুষ, তার জীবন, মর্যাদা এবং ন্যায়বিচারের অধিকার। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূল দর্শনই হলো জনকল্যাণ। একটি মানবিক রাষ্ট্র কেবল আইন প্রয়োগ করে না, বরং এটি নাগরিকদের জন্য আশ্রয়, নিরাপত্তা এবং সম্মানের নিশ্চয়তা দেয়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রকে বলা যায় একটি নৈতিক সম্প্রদায়, যা সমাজের দুর্বলতম ও প্রান্তিক শ্রেণির প্রতি দায়বদ্ধ। কারণ একটি সমাজের সভ্যতা বিচার করা হয় তার সবচেয়ে দুর্বল মানুষটির প্রতি আচরণের মাধ্যমে।

রাষ্ট্রের নৈতিক পুনর্জাগরণ মানে হলো রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানবিকতার চেতনায় পুনর্গঠন করা। যেখানে উন্নয়নের মানে হবে না কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়, সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং সমতার বিকাশ। এই দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই আজকের রাষ্ট্রকে ধীরে ধীরে মানবিকতার শূন্যতায় ঠেলে দিচ্ছে।

একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। উন্নয়ন ও কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় কিছু মৌলিক দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর কার্যকারিতা ও বিস্তৃতি বাড়াতে হবে। দরিদ্র, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, নারী ও শিশুদের জন্য কার্যকর নিরাপত্তা নেট তৈরি করা দরকার। এগুলোকে রাজনৈতিক প্রদর্শন নয়, বরং বাস্তব কল্যাণে রূপ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ব্যবস্থায় মানবিকতা ও ন্যায়বোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হলো মানবিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। শিক্ষা কেবল চাকরির উপকরণ নয়, এটি মূল্যবোধ, যুক্তি, সহানুভূতি ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণ। তাই রাষ্ট্রের উচিত গবেষণা, সৃজনশীলতা ও সামাজিক চিন্তার বিকাশে বিনিয়োগ বাড়ানো, যাতে নাগরিকরা শুধু দক্ষ নয়, সচেতনও হয়।

তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যসেবাকে নাগরিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটি মানবিক রাষ্ট্রে স্বাস্থ্যসেবা কখনোই বাণিজ্যিক পণ্য হতে পারে না। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে, প্রান্তিক অঞ্চলে চিকিৎসক নিয়োগ ও ওষুধপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে, এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। চতুর্থত, শ্রমজীবী মানুষের জন্য ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। উন্নয়ন তখনই অর্থবহ, যখন তা শ্রমিকের ঘামে নয়, মর্যাদায় দাঁড়িয়ে থাকে।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রের নীতি প্রণয়নে নাগরিক অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। স্থানীয় সরকার, নাগরিক ফোরাম, যুবসংগঠন ও সিভিল সোসাইটির সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে নীতি প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়নে। এতে জনগণ নিজেদের রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে অনুভব করবে। ষষ্ঠত, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র মানে কেবল মানুষের ন্যায় নয়, প্রকৃতির প্রতিও দায়িত্বশীলতা।

মানবিক রাষ্ট্র কোনো আদর্শিক কল্পনা নয়, এটি টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। একটি রাষ্ট্র তখনই স্থিতিশীল ও উন্নত হয়, যখন তার নাগরিকরা বিশ্বাস করে যে তাদের জীবন রাষ্ট্রের কাছে মূল্যবান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তখনই অর্থবহ, যখন তা সামাজিক সমতা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করে। অন্যথায় রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন হয়ে ওঠে অন্যায় প্রবৃদ্ধি, যা কেবল কিছু মানুষের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে।

যখন রাষ্ট্র তার নৈতিক দায়বদ্ধতা হারায়, তখন নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক হয়ে যায় লেনদেনমূলক, আস্থাভিত্তিক নয়। মানুষ তখন রাষ্ট্রকে নিজের বলে অনুভব করে না। এই বিচ্ছিন্নতাই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক অসন্তোষ ও সহিংসতার জন্ম দেয়। তাই রাষ্ট্রের নৈতিক পুনর্জাগরণ প্রয়োজন তিনটি স্তরে। প্রথমত, নীতিগত স্তরে মানবিকতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায়কে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থায় জবাবদিহিতা এবং নৈতিক প্রশিক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক স্তরে সমাজে সহানুভূতি, দানশীলতা ও সামাজিক সংহতির চর্চা বাড়াতে হবে এবং গণমাধ্যম ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গঠন কোনো বিলাসিতা নয়, এটি রাষ্ট্র ও সমাজের অস্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত। রাষ্ট্র যদি তার নৈতিক দায়িত্ব ভুলে যায়, তবে তার উন্নয়ন অবশেষে হয়ে উঠবে এক নির্মম শোষণের প্রক্রিয়া। তাই এখন সময় রাষ্ট্রের আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির। রাষ্ট্রকে ফিরতে হবে সেই মৌলিক দর্শনে, যেখানে নাগরিকই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু, আর শাসকগোষ্ঠী কেবল সেই উন্নয়নের তত্ত্বাবধায়ক।

একটি রাষ্ট্র তখনই প্রকৃত অর্থে সফল হয়, যখন তার প্রতিটি নাগরিক বিশ্বাস করতে পারে যে এই রাষ্ট্র আমার, এই সমাজ আমার, এবং এখানে আমার জীবনের মর্যাদা আছে। ন্যায়, সমতা এবং মানবিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই পারে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে। রাষ্ট্রের এই নৈতিক পুনর্জাগরণই হতে পারে আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও নৈতিক বিজয়, একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের জন্য।

গবেষণা ভিত্তিক শিক্ষা: বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য এক নতুন দিগন্ত

মো. রাকিবুল ইসলাম

সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠদান, দীর্ঘদিন ধরে পাঠ্যপুস্তকনির্ভর শিক্ষা ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক মূল্যায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাভাবনা এবং বাস্তব জীবনে জ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্র ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। অথচ আজকের পৃথিবী জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবননির্ভর সমাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যেখানে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা হচ্ছে উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। তাই সময় এসেছে আমাদের উচ্চশিক্ষার কাঠামো ও দর্শনকে পুনর্বিন্যাস করার, যেখানে গবেষণা হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

বিশ্বের ইতিহাসে যেকোনো মৌলিক পরিবর্তন এসেছে গবেষণার মাধ্যমে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, নতুন প্রযুক্তির বিকাশ, কৃষি ও স্বাস্থ্যখাতে উদ্ভাবন, কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির সংস্কার—সব ক্ষেত্রেই গবেষণা জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। গবেষণা শুধু তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া নয়, এটি এক গভীর চিন্তা, অনুসন্ধান ও সৃষ্টিশীলতার যাত্রা। তাই একটি জাতিকে সত্যিকার অর্থে জ্ঞানসমৃদ্ধ করতে হলে গবেষণাকে শিক্ষার ভিত্তিতে পরিণত করা ছাড়া বিকল্প নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি জাতির চিন্তা, মেধা ও নেতৃত্ব গঠনের কারখানা। এখানেই গড়ে ওঠে নতুন ভাবনা, প্রশ্ন ও অনুসন্ধান। উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা পাঠদানের পাশাপাশি গবেষণাকে মূল ভিত্তি হিসেবে নিয়েছে। হার্ভার্ড, এমআইটি, কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ যেভাবে বিশ্বজুড়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তার মূল কারণ হলো তাদের গবেষণানির্ভর শিক্ষা ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতি।

সেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু ক্লাসরুমের পাঠে সীমাবদ্ধ থাকে না; তারা গবেষণার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকে। কেউ গবেষণা সহকারী হিসেবে (Research Assistant) কাজ করে, কেউ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিক্ষাদানে সহায়তা করে (Teaching Assistant)। এতে তারা একদিকে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে, অন্যদিকে আত্মবিশ্বাস, বিশ্লেষণক্ষমতা এবং নেতৃত্বের দক্ষতা গড়ে তোলে।

দুঃখজনকভাবে, বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো গবেষণানির্ভর সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা গবেষণায় সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায় না। শিক্ষাদানের সহকারী হিসেবেও তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। ফলে তারা কেবল ডিগ্রি অর্জন করলেও বাস্তব দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং সৃজনশীল চিন্তায় পিছিয়ে থাকে। এই ঘাটতি শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং পুরো উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য উচ্চশিক্ষায় কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা চালু করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের রিসার্চ ও টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। এজন্য দরকার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, আলাদা বাজেট, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং নিয়মিত মূল্যায়ন। শুরুতে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে এটি চালু করে ফলাফল বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সফল হলে তা ধাপে ধাপে জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃত করা সম্ভব।

আজকের শিক্ষার্থীকে কেবল পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ রেখে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাকে হতে হবে অনুসন্ধিৎসু, চিন্তাশীল ও উদ্ভাবনী। গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা সেই পথই তৈরি করতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থী কেবল তথ্যের ভান্ডার নয়, বরং নতুন জ্ঞানের স্রষ্টা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা শুধু সনদপ্রাপ্ত কর্মী তৈরি করবে না, বরং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে নেতৃত্ব দিতে পারবে এমন চিন্তাশীল নাগরিক তৈরি করবে। কারণ গবেষণানির্ভর শিক্ষাই একমাত্র পথ, যা বাংলাদেশকে বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষার নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিতে পারে।

সংষ্কারের নামে বিরাজনীতিকরণ: বিএনপির বাস্তববাদী অবস্থান ও এন্টি পলিটিক্সের ফাঁদ

ড. বাতেন মোহাম্মদ

শিক্ষক ও রাজনৈতিক গবেষক

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় সংষ্কার প্রসঙ্গটি এখন এক ধরনের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বিএনপির অবস্থান নিয়ে আমার ব্যক্তিগত দ্বিমত থাকলেও, পুরো প্রক্রিয়ায় দলটি অন্তত সৎ থাকার চেষ্টা করেছে—এ কথাটি অস্বীকার করার উপায় নেই। বিএনপি সে মাত্রায়ই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকেছে, যতটা তার মতো একটি বুর্জোয়া ড্রিভেন ও পার্টি ক্যাপিটালিস্ট দলের পক্ষে বাস্তবিকভাবে সম্ভব। বিএনপি কখনোই আদর্শবাদী দল নয়, বরং এটি বাস্তববাদী দল, যে দল রাজনৈতিক তত্ত্বের চেয়ে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

চাইলেই বিএনপি সব সংষ্কার প্রস্তাবে “হ্যাঁ” বলে ক্ষমতায় গিয়ে নিজের সুবিধামতো যা পারত বাস্তবায়ন করত, আর যা পারত না সেটাকে নানা যুক্তি ও ব্যাখ্যার ভেতর লুকিয়ে রাখত। অর্থাৎ সুযোগ ছিল সহজ পথে হেঁটে লোকদেখানো সংস্কারে অংশ নেওয়ার। কিন্তু দলটি সেই ইজি রাউট নেয়নি। রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি মূলত “ইন্সট্রুমেন্টাল র্যাশনাল” অর্থাৎ যে যুক্তিবোধ ক্ষমতার ব্যবহার ও রিসোর্স একুমুলেশনকেই কেন্দ্রে রাখে।

বাংলাদেশের মতো ইনফরমাল অর্থনীতিনির্ভর রাষ্ট্রে এমন দলের কাঠামোতে র্যাডিকাল বা গভীর সংস্কারে রাজি হওয়া শুধু কঠিনই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব। তবু বিএনপি তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি এগিয়েছে। একটা বিশাল দল, যার এখনো দলীয় পরিচালনার জন্য সংগঠিত কোনো অর্থনৈতিক কাঠামো নেই, সেই দলের কাছ থেকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি আশা করাটা অবাস্তব। তার ওপর দেশের ভঙ্গুর প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরাধিকারের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার অতিরিক্ত বিকেন্দ্রীকরণ নতুন ক্ষমতাকেন্দ্র বা পকেট তৈরি করতে পারে, এটাও এক বাস্তব ঝুঁকি।

এই ঝুঁকি জেনেও বিএনপি সংষ্কারে যতটুকু রাজি হয়েছে, সেটিকে যদি কেবল পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনের প্রত্যাশার ভিত্তিতে বিচার না করে, বরং এক গড়পড়তা শিক্ষিত, নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত চাকরিজীবী বা দলীয় কর্মীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তাহলে বোঝা যাবে বিএনপি আসলে নিজের সামর্থ্যের চেয়েও বেশি অগ্রসর হয়েছে। তবু যারা সংষ্কারভীতি ছড়িয়ে দলটিকে দুর্বল করতে চাইছে, তাদের আচরণ শেষ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ারই ক্ষতি করছে।

বিএনপি ক্ষমতাকেন্দ্রিক দল, এটা নতুন কিছু নয়। তবে এই সংষ্কার আলোচনায় তার ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা অন্য যেকোনো দলের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল। সাধারণত যার পাওয়ার এসেন্ডিং প্রোবাবিলিটি বেশি, সে নিজের শর্তে দরকষাকষি করে, আর যাদের সম্ভাবনা কম তারা দরকষাকষি করে যতটা আদায় করা যায় সেই যুক্তিতে। এই বাস্তবতা মাথায় রেখেও বিএনপি সংষ্কারের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়েছে, এটিই তার বড় রাজনৈতিক পরিণতিবোধের পরিচায়ক।

অবশ্যই আমাদের প্রত্যাশা ছিল বিএনপি আরও উদার হবে। কিন্তু যতটুকু উদার হয়েছে, সেটিও স্বীকার করতে হবে। বিএনপি যদি সত্যিই রিজিড হতো, তবে সংষ্কার প্রক্রিয়া এত দূর অগ্রসর হতো না। এই প্রেক্ষিতে দলটির “নোট অব ডিসেন্ট” বা ভিন্নমত প্রকাশের বিষয়টি যদি রাজনৈতিক অহংকার হিসেবে দেখা হয় এবং সেই সুযোগটিও না দেওয়া হয়, তবে সেটি হবে একপ্রকার এন্টি পলিটিক্স ট্রিক, যেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই অকার্যকর করে ফেলা হয়। কারণ নির্বাচনী রাজনীতিতে ইগো ও রেটরিক অনেক সময় রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

আজকের সংষ্কার প্রক্রিয়া যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেটাকে রাজনীতি বলা যাচ্ছে না। এটা এখন হয়ে উঠছে এক ধরনের বিরাজনীতিকরণ বা এন্টি পলিটিক্স। বিএনপির মতো একটি ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল যদি নিজেও এই ধরনের এন্টি পলিটিকাল টুল প্রয়োগ শুরু করে, তাহলে যতটুকু সংষ্কার অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, ঠিক ততটাই পেছনে চলে যাবে। এর লাভ কারো হবে না, বরং দেশের রাজনৈতিক কাঠামো ও গণতন্ত্রেরই ক্ষতি হবে শেষ পর্যন্ত।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন জাগে, আমরা আসলে রাজনীতি করছি, নাকি রাজনীতিকে ধ্বংস করছি? যে সংষ্কার কার্যক্রমকে এতদিন রাজনৈতিক পুনর্গঠন বলে গলা ফাটানো হলো, সেটাই কি শেষ পর্যন্ত এক এন্টি পলিটিক্স মেশিন হয়ে উঠছে না? সমাজবিজ্ঞানী জেমস ফার্গুসনের ভাষায়, যে প্রক্রিয়া রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক করার কথা ছিল, সেটিই যখন রাজনীতিকেই নির্বিষ ও অচল করে তোলে, তখন সেটি আর সংষ্কার নয়, এক ধরনের নীরব বিরাজনীতিকরণ।

এটাই আজকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংষ্কারের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। সংষ্কারের নামে রাজনীতির মৃত্যু, আর রাজনীতির নামে সংষ্কারের অনন্তঅপূর্ণতা।

লেখক: ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড সোসিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

বিএনপি ও সংস্কারের রাজনীতি: ম্যান্ডেট, কূটচাল ও টেকসই বৈধতার পরীক্ষায় বাংলাদেশ

আসিফ বিন আলী

শিক্ষক ও স্বাধীন সাংবাদিক

বিএনপির অনেক নেতা–কর্মী মনে করছেন জামাত, সরকার ও এনসিপি মিলে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তিন ধরনের দল আছে, A, B ও C। A বড় দল, এই গ্রুপে আছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। B মাঝারি দল, এই গ্রুপে আছে জামাত ও জাতীয় পার্টি। C হলো বাকি দল—যেমন এনসিপি, এবি পার্টি, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ ও অন্যান্য বামপন্থি দল। সাম্প্রতিক সময়ে যে সার্ভেগুলো হয়েছে তাতে যদিও দেখা যাচ্ছে জামাতের অবস্থান আওয়ামী লীগের থেকে ভালো, তবু আওয়ামী লীগ যদি ভয়হীন পরিবেশে নিজের মতামত দিতে পারে, নিঃসন্দেহে তাদের অবস্থান জামাতের থেকে বেশি হবে। যাই হোক, সেই বিতর্কে না যাই। এই শক্তির মাত্রা মাথায় রেখেই বিএনপি গুড ফেইথে রাজনৈতিক ঐকমতের আলোচনায় অংশ নিয়েছে, অন্তত বিএনপি তাই মনে করে বলে আমার মনে হয়েছে। এবং আমরা দেখেছি, জুলাই সনদ ও ঘোষণা নিয়ে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এক ধরনের ঐকমতে এসেছে, যদিও এনসিপি তার বাইরে থেকেছে।

বাস্তবতা হলো, দেড় বছর ধরে সরকারের এই পরীক্ষামূলক সংস্কারে বিএনপি অংশ নিয়েছে মূলত গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফেরার আশায়। ঠিক এই প্রত্যাশাকেই বিএনপির দুর্বলতা ভেবে জামাত, এনসিপি ও নব্য এলিটরা দরকষাকষি করেছে, বিএনপির একাধিক নেতার সঙ্গে আলাপে এমন ধারণাই পাওয়া যায়। কিন্তু এই দরকষাকষির সীমানা কোথায়? সীমানা ছিল, নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র না করা, নির্বাচন না পেছানো এবং জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের আয়োজন না করা। বিএনপি বারবার বলেছে, সংবিধান সংস্কার হবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে। যে কোনো সভ্য দেশে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই সংসদের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার করেন। অনির্বাচিত কোনো সরকার, তা যেভাবেই আসুক, এই অধিকার রাখে না। জোর করে করা যায়, কিন্তু জোর কেটে গেলে সেই সংস্কার টেকে না, তা যতই মহৎ হোক। জনগণের ম্যান্ডেট অপরিহার্য, আর সেই ম্যান্ডেট পাওয়ার পথ হলো নির্বাচন।এখন যে সব সংস্কার প্রস্তাব উঠছে, সেগুলোর প্রতিটিতে হ্যাঁ–না ভোটে জনমত নেওয়া একদিকে কষ্টসাধ্য, অন্যদিকে ত্রুটিপূর্ণ। প্রশ্ন কীভাবে ফ্রেম হবে, তথ্য কে দেবে, প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষ থাকবে, সবকিছুই বিতর্কিত হতে পারে। এমন অবস্থায়, যেখানে আওয়ামী লীগ–সমর্থক ভোটাররা এই সংস্কারে তেমন সমর্থন দেবেন না, সেখানে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল বাকিদের সমর্থন নিশ্চিত করা, খানিকটা ছাড় দিয়ে হলেও যেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার ম্যান্ডেট দাঁড়ায়। নিঃসন্দেহে জামাত, বিএনপি, এনসিপি ও বামপন্থি দলগুলো মিলে এমন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি হতে পারত, যা এই ধরনের সাংবিধানিক পরিবর্তনকে জনগণের ম্যান্ডেটের বৈধতা দিত। কিন্তু সেই পথে না হেঁটে সংস্কার কমিশন যে পথে হাঁটলেন, তা রাজনৈতিক ভুল বলেই মনে হতে পারে। এর ফলে হয়তো তারা বিএনপির সমর্থন হারানোর পথে।

আরও স্পষ্ট করে বলি, বাংলাদেশের বৈধতার কেন্দ্র A গ্রুপে। B–C গ্রুপ চাপ দিতে পারে, কিন্তু টেকসই বৈধতা বানাতে পারে না। তাই বিএনপি যদি সনদ থেকে সমর্থন ফিরিয়ে নেয়, জামাত–এনসিপি–সরকার মিলে চেষ্টা করলেও গণভোটে “জনগণের রায়” বলে যা দেখাতে চাইবেন, তা বাস্তবে টেকসই বৈধতা তৈরি করবে না। বিএনপি নব্য এলিট ও বিপ্লবীদের কাছে “সংস্কার–বিরোধী” তকমা পেতেই পারে; কিন্তু গণভোটের হার–জিতের ক্ষেত্রে সেই ফ্রেমিং বড় ভূমিকা নাও রাখতে পারে। কারণ, ম্যান্ডেটের রাজনীতি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের রাজনীতি, এটি পাশ কাটানো যায় না।

আবার, রাজনৈতিক দল ও সরকারের ভেতরের যে অংশ নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় থাকা নিশ্চিত করতে চায়, তাদের পক্ষে দীর্ঘদিন এই প্রক্রিয়া ধরে রাখা সম্ভব নয়। আজকের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে কোনো শক্তিই তা রাজনৈতিক দল, আর্মি কিংবা অন্য কেউ, নির্বাচন ছাড়া সরকার গঠন করে টেকসই থাকতে পারবে না। এর শেষ পরিণতি ভয়াবহ। এই জটিল পরিস্থিতিতে সংস্কার কমিশনের উচিত ছিল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দেখানো, সম্মতি জোগাড় করা, সীমা ঠেলে দেখা নয়। তারা উল্টোটা করেছেন, কতটা বাউন্ডারি পুশ করা যায়, বিএনপিকে কতটা বাঁধা দেওয়া যায়, এটাই যেন পরীক্ষা, অন্তত বিএনপির নেতা কর্মীরা তাই মনে করছেন।

প্রশ্ন এখন স্পষ্ট, এই রাজনৈতিক খেলায় বিএনপি কি পারবে নিজের অবস্থান শক্তভাবে জানাতে, না কি আরও ক্ষতির শিকার হবে? বিএনপি যদি আরও ছাড় দিতে থাকে, তৃণমূল এটাকে ভালোভাবে নেবে না; বরং একে দুর্বলতা হিসেবে পড়বে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগও বিএনপির দুর্বলতা নিয়ে মজা নেবে। রাজনীতিতে ইমেজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিএনপির দায়িত্ব, রেডলাইন স্পষ্ট করা: নির্বাচন পেছানো যাবে না; সংবিধান–সংস্কার নির্বাচিত সংসদের ম্যান্ডেটে হবে। ইস্যুর ক্রম ঠিক করা: আগে নির্বাচন, তারপর সংসদীয় প্রক্রিয়ায় সংস্কার; প্রয়োজনে সীমিত, নির্দিষ্ট ধারায় গণভোট। এবং জোটের অঙ্ক কংক্রিট করা: বিচারব্যবস্থা, ইসি–রিফর্ম, মৌলিক অধিকার, ৩–৫টি কমন–মিনিমাম বিষয়ে সমঝোতা, বাকিগুলো সংসদে।

শেষ কথা, বিএনপি আজ ভেটো প্লেয়ার। বিএনপি আউট থাকলে গণভোটের রাস্তা বৈধতা আনতে পারবে না; বরং অনিশ্চয়তা বাড়াবে। তাই বিএনপির এখন দরকার পরিষ্কার সিগনাল, এক লাইনের বার্তা: আগে ম্যান্ডেট, পরে সংস্কার, কিন্তু আরও ভালোভাবে। নির্বাচন ছাড়া এই সঙ্কটের টেকসই সমাধান নেই; এবং নির্বাচন–পূর্ব যেকোনো শর্টকাট শেষতক নিজেই নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

(আমি শুরু থেকেই নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি। আমি মনে করি না, নির্বাচনের মাধ্যমে দেয়া জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া কারও সংবিধান সংস্কারের অধিকার আছে। তাই এই লেখায় আমার অবস্থানগত পক্ষপাত থাকতে পারে।)

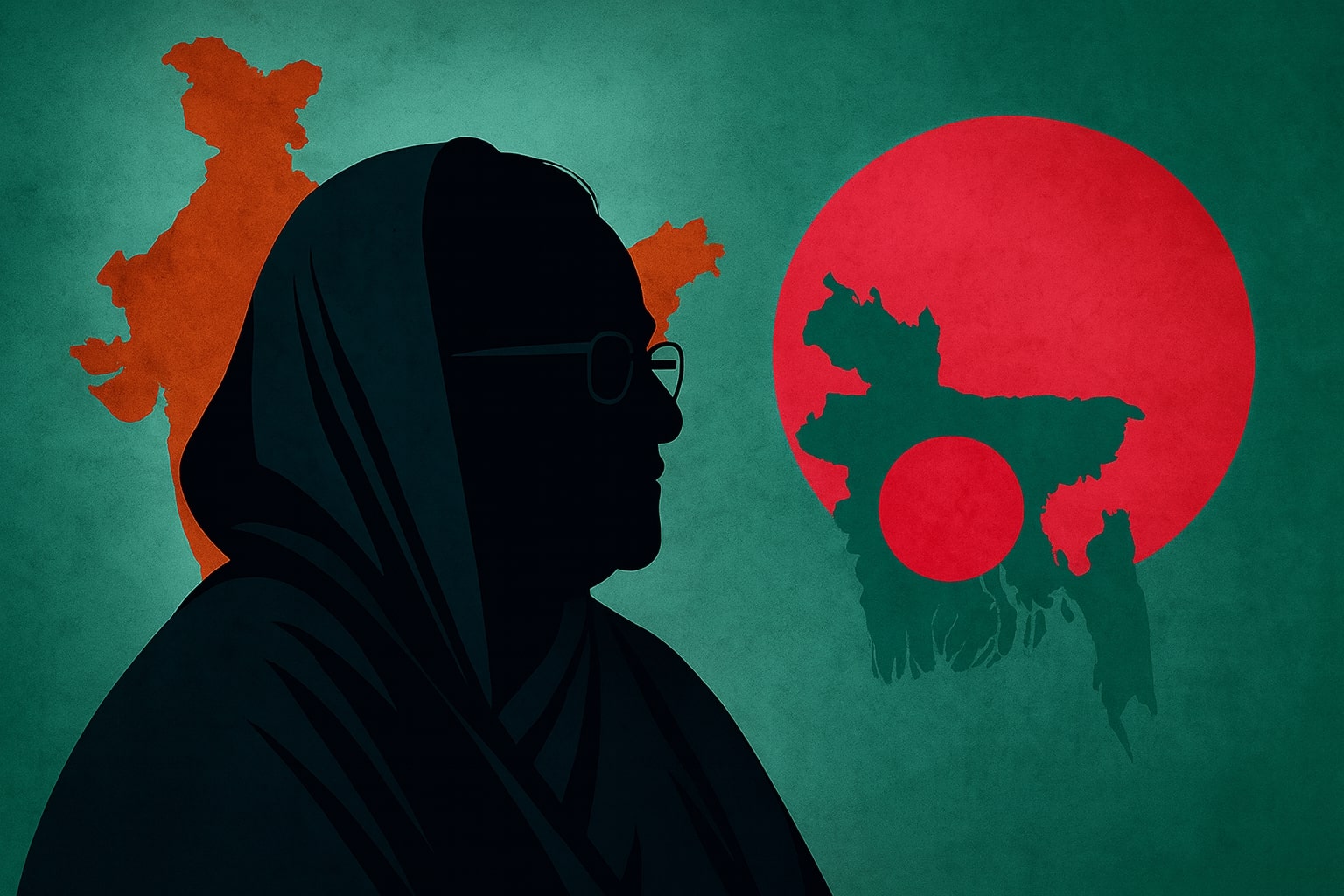

রাজনীতি, নির্বাসন ও নৈতিকতা: শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তবতাকে কোথায় নিচ্ছে

মো. অহিদুজ্জামান

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবারও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। নির্বাসনে থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকাকে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে তিনি ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের বিষয়ে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন সরাসরি নাকচ করেছেন। তাঁর ভাষায়, “The question of apology does not arise. My government acted to preserve order and stability.” এই বক্তব্য শুধু একটি রাজনৈতিক মন্তব্য নয়, বরং এটি তাঁর সমগ্র নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন।

শেখ হাসিনার এই বক্তব্য প্রকাশের সময় এবং প্রেক্ষাপট একে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। কারণ জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তাঁর সরকারের সময় ঘটে যাওয়া দমননীতিকে “brutal and systematic repression” বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, বিক্ষোভ দমনে এক হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং নিহতদের প্রায় ৭৮ শতাংশ গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। জাতিসংঘের হাইকমিশনার ভলকার টার্কের ভাষায়, “Top echelons of the previous government were aware and involved in very serious violations, including enforced disappearances, arbitrary detentions and violent suppression of protests.” এই মন্তব্যগুলো আন্তর্জাতিকভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে শেখ হাসিনার সরকারের সময় সংঘটিত ঘটনাগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এই দুই বাস্তবতা এখন দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে একটি বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। একজন অভিযুক্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী, যিনি মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচিত, তিনি এখন ভারতের আশ্রয়ে অবস্থান করছেন এবং সেখান থেকেই রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছেন। ভারত কি কেবল মানবিক কারণে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে, নাকি এটি বাংলাদেশের ওপর কৌশলগত চাপ প্রয়োগের একটি নতুন পদ্ধতি?

ভারত দীর্ঘদিন ধরে শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ মিত্র। তাঁর সময়েই ভারত সীমান্তনিরাপত্তা, ট্রানজিট, নদী ব্যবহার, জ্বালানি বাণিজ্য ও সংযোগনীতিতে বড় ধরনের সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের পর এই ভারসাম্য ভেঙে যায়। শেখ হাসিনার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি তাঁকে আশ্রয় দেয় এবং দ্রুত একটি বিশেষ সুরক্ষিত ভবনে তাঁর জন্য রাজনৈতিক সচিবালয় গঠন করে। এই সচিবালয়ের কার্যক্রম এখন ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও কিছু কূটনৈতিক উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে চলছে। সেখানে নিয়মিতভাবে শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক হয় এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে নানামুখী আলোচনা চলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দিল্লি কি শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের ওপর একধরনের নরম রাজনৈতিক চাপ বজায় রাখতে চাইছে? বিশেষ করে যখন বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তী সরকার ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন ও ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে, তখন দিল্লির উদ্বেগ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারত মনে করছে, হাসিনার পতনের ফলে তারা বাংলাদেশের ওপর আগের মতো প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। তাই শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে তারা একদিকে নিজেদের পুরোনো মিত্রকে ধরে রাখছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের নতুন নেতৃত্বের ওপর কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে।

দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টে দেওয়া শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারটি তাই কেবল তাঁর ব্যক্তিগত মত নয়, বরং এটি একটি রাজনৈতিক বার্তা। তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ ছাড়া কোনো নির্বাচন বৈধ নয় এবং বর্তমান সরকারের মেয়াদে তিনি দেশে ফিরবেন না। এই বক্তব্য স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তিনি এখনো নিজেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অপরিহার্য ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতে চান। তবে এই বক্তব্যের সময়কাল এবং ভারতের সক্রিয় ভূমিকা ইঙ্গিত করছে যে এটি একটি পরিকল্পিত প্রচারণার অংশ। ভারত হয়তো চায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক অবস্থানকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে, যাতে বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন কূটনৈতিক মডেল গড়ে তুলছে। জাতিসংঘের সহযোগিতায় গঠিত ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস কমিশন ইতিমধ্যেই জুলাই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে। সরকার ভুক্তভোগী পরিবারের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং প্রশাসনিক সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে। এই উদ্যোগগুলো আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ওআইসি বাংলাদেশকে একটি নতুন গণতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করছে।

এই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার ক্ষমা অস্বীকারের বক্তব্য তাঁর নৈতিক অবস্থানকে আরও দুর্বল করেছে। এটি তাঁকে একটি অপ্রায়শ্চিত্ত রাজনৈতিক চরিত্রে পরিণত করেছে, যার কাছে মানবিক সংবেদনশীলতা ক্ষমতার চেয়ে ছোট হয়ে গেছে। ভারত এই অবস্থানকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে চাইছে কিনা, সেটিই এখন মূল প্রশ্ন। যদি সত্যিই দিল্লি মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত এক সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে আশ্রয় দিয়ে কূটনৈতিক প্রভাব বজায় রাখতে চায়, তবে এটি দক্ষিণ এশিয়ার নীতিগত রাজনীতির জন্য একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রমাণ করেছে, জনগণের ইচ্ছাশক্তি যেকোনো কূটনৈতিক চাপে বেশি শক্তিশালী। শেখ হাসিনার ক্ষমা অস্বীকৃতি ও ভারতের কৌশলগত দ্বৈততা হয়তো সাময়িক প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে ন্যায়, গণতন্ত্র ও মানবিক মূল্যবোধ।

দক্ষিণ এশিয়ার সামনে এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। কোনো রাষ্ট্র বা নেতা যদি জনগণের আস্থা হারায়, তবে তাকে আশ্রয় বা সমর্থন দিয়ে কৌশলগত প্রভাব বজায় রাখা কখনো স্থায়ী হয় না। শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার ও ভারতের বর্তমান ভূমিকা সেই সত্যটিকেই আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

পাঠকের মতামত:

- গণভোটই হবে ফ্যাসিবাদ ঠেকানোর প্রধান হাতিয়ার: আলী রীয়াজ

- বাথরুমে একা থাকলেও কি সতর ঢাকা জরুরি? যা বলছে ইসলাম

- যুদ্ধের মেঘ মধ্যপ্রাচ্যে: ইরান ত্যাগের নির্দেশ দিল একাধিক দেশ

- মাগুরার মানুষের জন্য সাকিবের নতুন বার্তা, ফিরতে চান পুরনো অবস্থানে

- বিগ ব্যাশে অভিষেক আসরেই রিশাদের রেকর্ড শিকার

- গাজা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও সরকারের শর্ত: যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

- বিশ্ববাজারে রেকর্ড ভাঙা উত্থান: সর্বোচ্চ উচ্চতায় সোনা ও রুপা

- জমি রেজিস্ট্রিতে বড় পরিবর্তন: মুক্তি মিলছে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি থেকে

- সিলেট উইমেন্স মেডিকেলে ঠোঁট ও তালু কাটা রোগীদের বিনামূল্যে প্লাস্টিক সার্জারি শুরু

- লুণ্ঠিত অস্ত্রের মুখে কি থমকে যাবে ত্রয়োদশ নির্বাচন? হাইকোর্টে নাটকীয় রিট

- ডিএসই প্রধান বোর্ডে আজকের লেনদেনের বিস্তারিত চিত্র

- ১৪ জানুয়ারি ডিএসইর পূর্ণাঙ্গ শেয়ারবাজার বিশ্লেষণ

- ১৪ জানুয়ারি ডিএসইতে দরপতনের শীর্ষ ১০ শেয়ার

- ১৪ জানুয়ারি ডিএসইতে দরবৃদ্ধির শীর্ষ ১০ শেয়ার

- কেন এনসিপি ছাড়লেন, ব্যাখ্যায় ডা. তাসনিম জারা

- ৩১ দফা ও ‘আই হ্যাভ আ প্লান’ ইশতেহারে যুক্ত করছে বিএনপি

- ময়মনসিংহে পুলিশের ওপর হামলা, হাতকড়াসহ আসামি ছিনতাই

- প্রথম বিয়ে জেফারের, দ্বিতীয়বার সংসার রাফসানের

- এক দিনে ৫ কোম্পানি, ডিএসই কারখানা পরিদর্শনে কড়া বার্তা

- কোন ফান্ডে কত টাকা ন্যাভ: এক নজরে সম্পূর্ণ চিত্র

- শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সুখবর দিল ফরচুন শুজ

- আজকের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার প্রকাশ

- কোহিনূর কেমিক্যালসের বোনাস ও নগদ লভ্যাংশ বিতরণ

- জেফার বললেন ‘জানি না’, অথচ আমিনবাজারে চলছে বিয়ের রাজকীয় প্রস্তুতি!

- মন্নো অ্যাগ্রোর নগদ লভ্যাংশ বিতরণ

- প্রবাসী'র পক্ষে ব্যারিস্টার নাজির ও মীর্জা আসহাব এর বিমান ও পর্যটন সচিব ও উপদেষ্টার সাথে বৈঠক

- আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল বিশালাকার লোহা: থাইল্যান্ডে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুমিছিল

- কিডনি সুরক্ষায় ভিটামিন ‘সি’ সাপ্লিমেন্ট গ্রহণে মানতে হবে বিশেষ সতর্কতা

- মুদ্রাস্ফীতির কবলে ইরান: ডলারের বিপরীতে রিয়ালের মান ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে

- হোটেল বা ট্রায়াল রুমে লুকানো ক্যামেরা চেনার ৫টি জাদুকরী কৌশল

- বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ঢাকায় ব্রাজিল কিংবদন্তি গিলবার্তো সিলভা

- ওষুধের বাজারে উত্তাপ: কোম্পানিগুলোর আগ্রাসী বিপণনে লাগাম টানছে সরকার

- স্মার্টফোন এখন আরও হাতের নাগালে: ৪০ হাজার টাকার ফোনে ছাড় ৮ হাজার

- বিসিবি-আইসিসি ভার্চ্যুয়াল বৈঠকে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়,কী ঘটেছিল সেদিন

- স্বর্ণের বাজারে অগ্নিমূল্য: রেকর্ড ভেঙে নতুন উচ্চতায় দাম, দিশেহারা বিনিয়োগকারীরা

- টিভিতে আজকের খেলা: বিগ ব্যাশ থেকে বুন্দেসলিগা, চোখ থাকবে যেখানে

- তারেক রহমানের হস্তক্ষেপে বিদ্রোহী দমনে বড় জয়

- আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬

- আজ রাজধানীর যেসব এলাকায় মার্কেট ও দোকানপাট বন্ধ

- আজ ঢাকায় কোথায় কোন কর্মসূচি, দেখে নিন এক নজরে

- জেনে নিন আজকের আবহাওয়ার হালচাল

- সংকুচিত হয়েছিল পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র: ২০২৪-এর সৌর ঝড় নিয়ে গবেষণায় উদ্বেগ

- শীতকালীন সবজিতে নতুন স্বাদ: জেনে নিন বাঁধাকপি ভর্তার সহজ রেসিপি

- আবারও দুঃসংবাদ দিল আবহাওয়া অফিস

- ৫০তম বিসিএস পরীক্ষার্থীদের মানতে হবে যেসব নিয়ম

- ১৫ মেগাসিটির সফর শেষে ঢাকায় আসছে ফিফা বিশ্বকাপের স্বর্ণালি ট্রফি

- ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে সেরা ৪টি তেল

- ৫ কেজি মটরশুঁটি ছাড়ানো যাবে মাত্র ৫ মিনিটে! জেনে নিন কার্যকরী পদ্ধতি

- মোবাইল ফোন গ্রাহকদের বিটিআরসির বিশেষ সতর্কবার্তা

- বাংলাদেশ-ভারত সামরিক সম্পর্কে ফাটল নেই, সব যোগাযোগের পথ খোলা: নয়াদিল্লি

- এসএসসি পরীক্ষায় বড় পরিবর্তন, চূড়ান্ত কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ

- ৮ জানুয়ারি ডিএসই মেইন বোর্ডের লেনদেন চিত্র

- এক চড়, দশ হাজার টাকা, আর চিরকালের নত মেরুদণ্ড

- বিনিয়োগকারীদের জন্য সতর্ক সংকেত: মিউচুয়াল ফান্ড বিশ্লেষণ

- ওষুধের দরে বড় চমক! এবার ২৯৫টি ওষুধের দাম বেঁধে দিল অন্তর্বর্তী সরকার

- ডিভিডেন্ড পরিশোধে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা তিন প্রতিষ্ঠানের

- ডলারের আধিপত্য ও তেলের নিয়ন্ত্রণ: ট্রাম্পের শুল্কের রাজনীতিতে কাঁপছে বিশ্ববাজার

- শীতে এলপিজির হাহাকার রুখতে বড় পদক্ষেপ নিল সরকার

- আজ ঢাকায় বন্ধ থাকবে যেসব মার্কেট ও দর্শনীয় স্থান

- আজ ঢাকায় কোথায় কোন কর্মসূচি, দেখে নিন এক নজরে

- নবম পে-স্কেলে সর্বনিম্ন বেতন নিয়ে তিন প্রস্তাব

- কোরআন ও হাদিসে জুমার নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

- প্রবাসী আয়ের শক্তিতে সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশ: শীর্ষ ১০ দেশের তালিকা প্রকাশ

- দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মাউশির চিঠি, নেপথ্যে কী

- আজকের আবহাওয়া আপডেট: কোথায় কতটা শীত